13.6: Otras formas de práctica religiosa

- Page ID

- 148929

\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)

\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)

\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)

\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)

\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)

\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)

\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)

\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)

\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)

\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Al final de esta sección, podrás:

Comunidades religiosas utópicas

Si bien la forma más típica de comunidad religiosa hoy en día es un grupo de personas que comparten una fe común y un conjunto de creencias y se reúnen periódicamente para adorar, existen otras formas de crear comunidad religiosa. Un ejemplo, extendido en Estados Unidos durante el siglo XIX, son las comunidades religiosas utópicas. Una comunidad utópica es una comunidad establecida intencionalmente por un grupo de personas que buscan vivir sus ideas de una sociedad ideal. Las comunidades utópicas pueden ser seculares o religiosas. Las comunidades utópicas que tienen más éxito comparten ciertas características: están físicamente separadas de la sociedad en general; establecen un grado de autosuficiencia económica, ya sea a través de la agricultura o la industria; y tienen una estructura e ideología claras de autoridad, o conjunto compartido de creencias.

Ha habido decenas de comunidades religiosas utópicas en la historia de Estados Unidos. En el siglo XIX, mucha gente en Europa veía a Estados Unidos como una pizarra en blanco, un país descargado de historia o tradición. La remoción forzada de pueblos indígenas abrió vastas áreas de tierra y recursos naturales a los colonos blancos y a nuevos grupos religiosos que buscaban la autonomía. Si bien muchas de estas sociedades fueron efímeras, poco prácticas y preocupadas por la discordia, fueron el hogar de miles de estadounidenses durante los siglos XIX y XX. Hoy en día, todavía encontramos pequeñas comunidades utópicas en todo Estados Unidos, algunas basadas principalmente en la religión (como el Bruderhof) y otras en la economía sustentable (por ejemplo, Serenbe en el condado de Fulton, Georgia).

Las comunidades religiosas utópicas hacen de las creencias religiosas particulares el centro de la comunidad. Algunas comunidades de este tipo se separan completamente de la sociedad secular, mientras que otras establecen un enclave, un llamado cielo en la Tierra dentro de la sociedad en general, que los miembros esperan que se extienda hacia afuera y atraiga a más conversos. Aunque las comunidades religiosas utópicas son relativamente raras hoy en día, sí existen. Los Amish, que se encuentran en todo Estados Unidos pero principalmente en Pensilvania, Ohio e Indiana, viven en pequeñas comunidades agrícolas autónomas construidas alrededor de raíces muy tradicionales suizas alemanas y protestantes. Los Amish tienen lo que llaman un estilo de vida sencillo basado en tecnología simple, y tienden a separarse de las comunidades no amish que los rodean. Los hutteritas, ahora ubicados principalmente en Canadá, también son de raíces protestantes alemanas y se parecen mucho a los Amish, excepto que normalmente son más interactivos con sus vecinos no hutteritas y no prohíben la tecnología más moderna. Los Bruderhof son comunidades religiosas utópicas más recientes, originarias de la década de 1920, también con raíces protestantes alemanas pero que ahora se encuentran en muchos lugares diferentes, incluyendo América del Sur, África, Europa, Australia y Estados Unidos. Los Bruderhof tienen un estilo de vida comunal basado en ideales bíblicos, aunque interactúan con las comunidades que los rodean. Si bien tienen industrias Bruderhof, como una industria de muebles para niños con necesidades especiales, también trabajan y estudian en la sociedad secular.

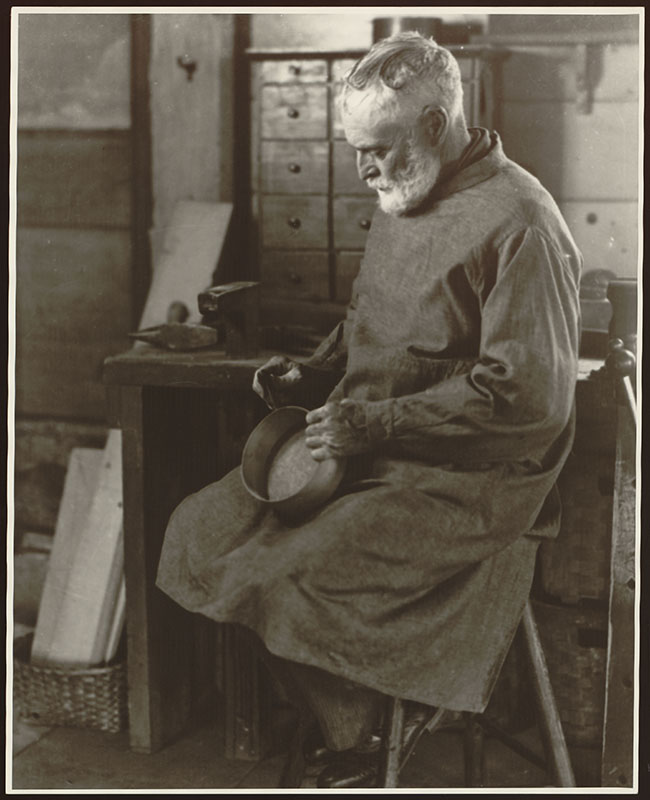

Entre las comunidades utópicas religiosas estadounidenses más exitosas del siglo XIX se encontraba la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, comúnmente conocida como los Shakers. Aunque se formaron por primera vez cerca de la ciudad de Manchester en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, el grupo no se convirtió en una comunidad utópica autosostenible hasta después de que los miembros emigraron a Estados Unidos en 1774. Su primer asentamiento se estableció en Watervliet, Nueva York, en 1776 bajo el liderazgo de una inglesa, Ann Lee. Madre Ann, como la llamaba Shakers, y sus ocho seguidores ingleses originales viajaron por toda Nueva Inglaterra buscando conversos para unirse a la comunidad en Watervliet. Después de la muerte de Mother Ann en 1784, causada por las golpizas que recibió durante su periodo de evangelización itinerante, la sociedad Shaker comenzó a desarrollar una estructura más formal que codificaba creencias, expectativas sociales y una ética de trabajo estricta. Para 1790, se requería que los nuevos miembros firmaran convenios en los que se comprometieran a consagrar todos sus bienes a la sociedad, trabajar por el bien comunal del grupo, seguir una vida célibe (con quienes ya estaban casados terminando sus matrimonios antes de convertirse formalmente en Shaker) y adherirse a Shaker principios y creencias. A partir de un solo asentamiento pequeño en Watervliet, las sociedades Shaker crecieron y se extendieron en 10 estados de Estados Unidos (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Ohio, Indiana, Kentucky, Florida y Georgia) con una membresía en su apogeo de más de 6,000 individuos. Hoy en día, los Shakers sobreviven como una sola sociedad restante en Sabbathday Lake, Maine. Ahora quedan dos Shakers pactados restantes.

Los Shakers son una fe cristiana milenaria, es decir, creen que Cristo ya ha regresado y está presente ahora en la Tierra como el Espíritu Santo dentro de los creyentes. Con Cristo dentro de ellos, Shakers creen que es su deber establecer un cielo en la Tierra. Los principios de fe Shaker históricamente abarcan una gama de principios sociales y religiosos. Creen que Dios es dual, tanto masculino como femenino, y practican la igualdad de género, confiriendo liderazgo tanto a hombres como a mujeres desde sus inicios a finales del siglo XVIII. También abrazan un compromiso con la igualdad racial. Incluso durante el siglo XIX, mientras la Guerra Civil se extendía en todo Estados Unidos, esto incluyó la práctica de albergar a negros y blancos dentro de una misma comunidad con igual acceso a los recursos. Los agitadores son pacifistas dedicados, se niegan a participar en la guerra, y se comprometen con el trabajo físico duro y la superación personal, tomando como lema una frase atribuida a la Madre Ann: “Manos para trabajar y corazones a Dios”.

The Shakers contribuyó mucho a la cultura material de Estados Unidos. Ejemplos de productos desarrollados y comercializados con éxito por el grupo incluyen paquetes de semillas de papel (ahora utilizados en toda la industria de semillas en todo el mundo), sus muebles simples y elegantes, una lavadora mejorada, ropa impermeable, la sierra circular y hierbas medicinales. Sus artefactos, arquitectura y música continúan siendo ampliamente reconocidos y muy apreciados. La canción Shaker “Simple Gifts” (1848), prestada y utilizada por Aaron Copland en su partitura de ballet Appalachian Spring (1944), ha sido interpretada en tres inauguraciones presidenciales de Estados Unidos.

Si bien hoy quedan pocos Shakers, nos recuerdan la importancia de la religión como institución perdurable, el poder de la religión para unir a las personas en una causa común y las ricas diversidades incrustadas en el corazón de las tradiciones de fe.

Religión Secular

La religión secular es un sistema de creencias sostenido por una sociedad que eleva las ideas sociales, cualidades o mercancías a un estatus metafísico y semidivino. A menudo, el grupo se ve a sí mismo en términos de una imagen divina, creando una situación en la que, como decía el famoso Émile Durkheim, “sociedad = Dios”. Diversos tipos y grados de nacionalismo son una forma de religión secular en la que un grupo muestra honor, respeto y lealtad a la propia nación como entidad sagrada. Para sociedades grandes y diversas, la religión secular puede crear un vínculo poderoso y duradero entre grupos de personas que por lo demás serían muy diferentes. Muchas veces, las ideas filosóficas y el propio materialismo han estado en el centro de la religión secular.

Uno de los ejemplos más destacados de la religión secular es el nacionalismo, la creencia de que el estado-nación y sus intereses son más importantes que los de los grupos locales. El sociólogo estadounidense Robert Bellah (1967) estudió la religión secular en Estados Unidos y documentó las muchas formas en que la sociedad estadounidense utiliza prácticas religiosas, como el mito, el ritual y el espacio sagrado, para elevar la idea del estado-nación. En ocasiones como las inauguraciones presidenciales y la convocatoria del Congreso, por ejemplo, es rutinario usar el lenguaje sagrado y la oración, elevando al estado-nación a un estatus privilegiado, sagrado, bendecido, ordenado, y legitimado por imaginería religiosa. Rituales como levantar la bandera nacional mientras se hace una promesa al estado-nación, enarbolar banderas a plena versus media asta, y colocar banderas sobre los ataúdes de los miembros del servicio fallecidos son prácticas de religión secular. Los entierros en cementerios de estados nacionales como el Cementerio Nacional de Arlington pueden estar llenos de imágenes de religión secular, incluyendo un cajón, un corneta, un baterista y saludos con armas de fuego.

Bocetos Etnográficos

Día de los Muertos

Experiencia de Marjorie Snipes, autora del capítulo

En las tierras altas andinas de Argentina, la mayoría de las comunidades celebran el Día de Todos los Almas, o Día de los Muertos, los días 1 y 2 de noviembre de cada año. Si bien este ritual católico conmemora a los recién difuntos, generalmente los que han fallecido en los últimos tres años, también incluye elementos de prácticas y creencias religiosas indígenas centradas en la Pachamama (Madre Tierra). Esta integración de creencias de más de un sistema religioso es común a través de las culturas y se llama sincretismo.

La práctica del Día de los Muertos es una ocasión solemne. Las familias preparan una comida favorita o alimentos que asocian con los recién difuntos y establecen un lugar para su alma (alma). Velas y flores adornan la mesa familiar elaboradamente decorada. La comida permanece disponible para el alma de los difuntos desde la tarde del 1 de noviembre hasta la noche del 2 de noviembre. Durante ese tiempo, los familiares se reúnen periódicamente alrededor de la mesa para ofrecer oraciones y compartir recuerdos de los difuntos, y se invita a las almas a comer y prepararse para el viaje al mundo espiritual. Se cree que las almas de los difuntos permanecen fuertemente apegadas a sus familias y reacias a abandonar el mundo viviente por tres años después de la muerte. Deben ser coaxados por familiares sobrevivientes para que hagan una transición pacífica al mundo espiritual, donde puedan descansar. En los Andes meridionales, mucha gente cree que las polillas son símbolos visuales de la presencia del alma. Con velas encendidas durante toda la noche del 1 de noviembre, las familias de hogares rurales andinos suelen encontrarse con polillas. Esto sirve como afirmación ritual.

En la noche del 2 de noviembre, tras una última oración de partida, familias andinas en El Angosto reunirán las comidas favoritas de sus difuntos y las ofrecerán a la Pachamama apilando o enterrando la comida en un altar de rocas. Cada hogar tiene un altar familiar cerca de su casa, llamado mojon, dedicado a la Pachamama. Es un mojones que consiste predominantemente en rocas blancas, cada una de las cuales se cree simbolizan a la diosa. Las rocas pueden ser naturalmente blancas, consistentes en cuarzo lechoso, una roca común en la zona, o pueden estar calcificadas o incluso pintadas de blanco. Durante el trabajo de campo, le pregunté a la gente sobre la importancia del color blanco, pero sus respuestas fueron similares a los tipos de respuestas que muchos de nosotros daríamos a preguntas sobre nuestras tradiciones: “Este es su color especial”, “Es solo de esta manera” o “Esta es nuestra costumbre”. Estas respuestas veraces representan la inculturación. Como científico, sin embargo, busco conexiones entre el color blanco, las piedras, y la Pachamama. Sospecho que hay varias razones por las que este color comenzó a asociarse por primera vez con la Madre Tierra: el cuarzo lechoso es una roca común en la región y fácilmente disponible; dado que la tierra es considerada como el cuerpo de Pachamama, las rocas blancas imitan el color del hueso; y quizás lo más significativo, el color blanco es asociado a la leche materna, una característica asociada específicamente con las madres. Comprender el simbolismo es importante porque da a los antropólogos una ventana a lo que más le importa a quienes estamos estudiando.

Mini-Actividad de Trabajo de Campo

Observación Participante: Análisis de un Servicio Religioso

Haz un trabajo de campo y un análisis de un servicio religioso de tu elección. Con permiso del (de los) líder (es) religioso (es), asistir al servicio y practicar la observación participante. Utilizando lo que has aprendido sobre el lugar sagrado y el ritual, analiza el entorno físico donde está ocurriendo el servicio. ¿Dónde está (n) el (los) umbral (s)? ¿Dónde está el eje mundi? ¿Cómo contribuye el entorno construido a la práctica de la religión y los ejercicios espirituales? En el propio servicio, ¿cuáles son los temas primarios y cómo responden las distintas circunscripciones participantes a estos? ¿El servicio se ajusta a alguno de los rituales que estudiaste en este capítulo? Si es así, ¿cómo? Después de analizar el servicio, reflexiona sobre tu experiencia al realizar esta mini actividad de trabajo de campo.