6.6: Bizantino

- Page ID

- 106301

\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)

\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)

\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)

\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)

\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)

\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)

\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)

\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)

\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)

\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)

\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)

\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)

\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Arte bizantino

El Imperio Romano continuó como el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla.

c. 330 - 1453 C.E.

Una guía para principiantes

El arte bizantino, una introducción

por Dr. ELLEN HURST

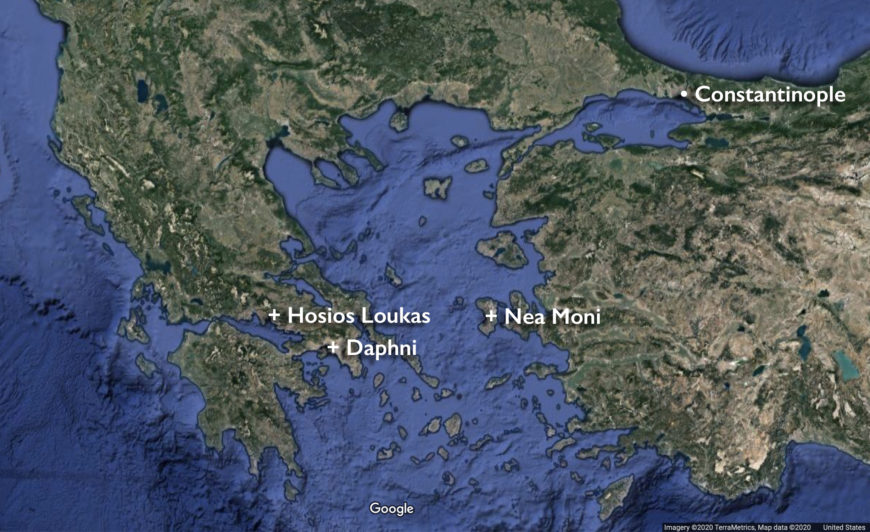

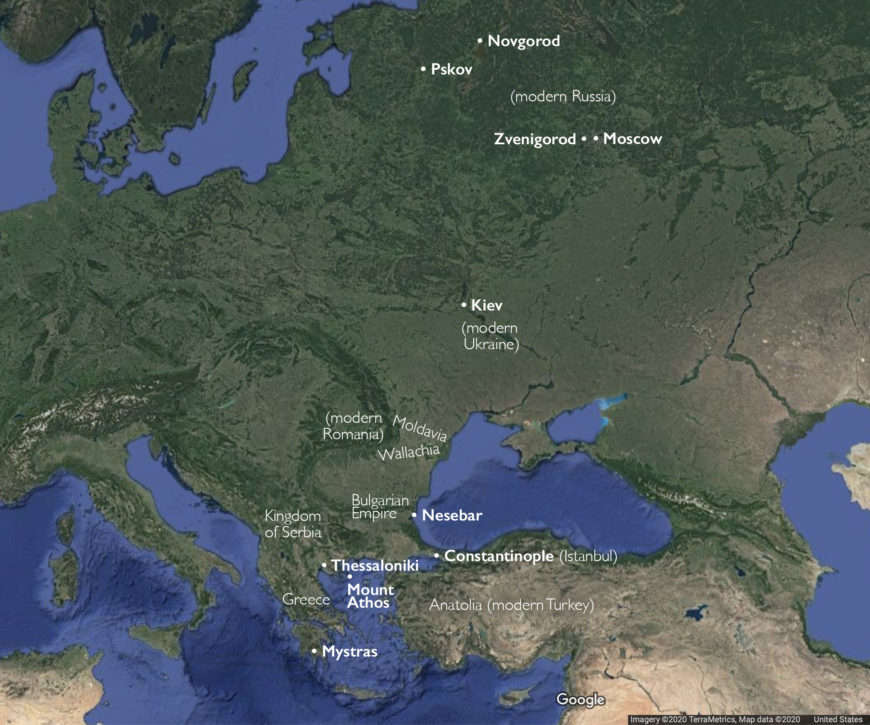

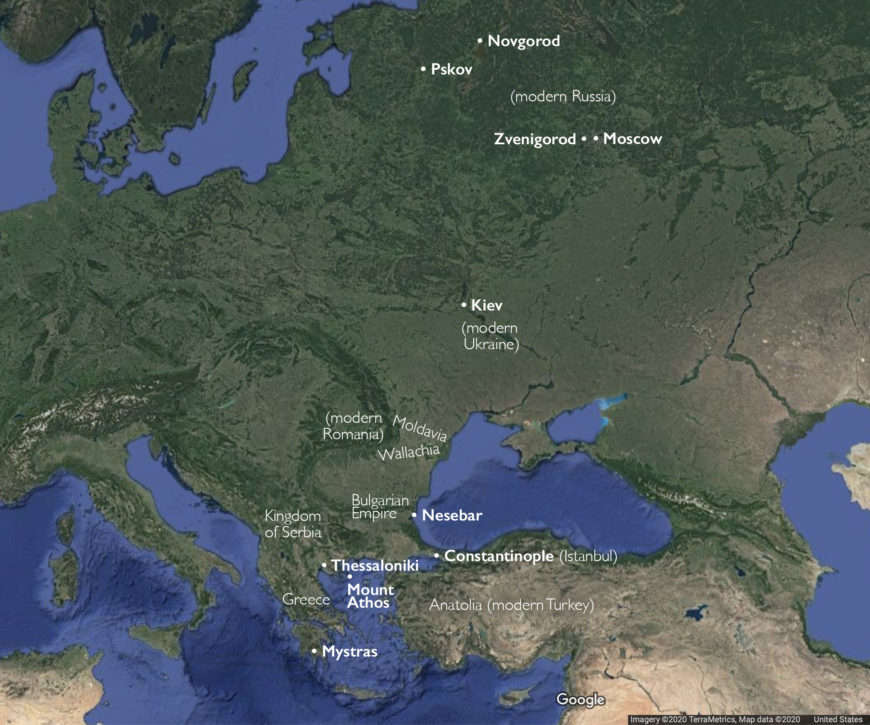

Hablar de “Arte Bizantino” es un poco problemático, ya que el imperio bizantino y su arte abarcaron más de un milenio y penetraron regiones geográficas alejadas de su capital en Constantinopla. Así, el arte bizantino incluye obras creadas desde el siglo IV hasta el siglo XV y que abarcan partes de la península italiana, el borde oriental del mundo eslavo, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces, ¿qué es el arte bizantino y qué queremos decir cuando usamos este término?

Es útil saber que el arte bizantino generalmente se divide en tres períodos distintos:

Bizantino temprano (c. 330—843) Bizantino

medio (c. 843—1204) Bizantino

tardío (c. 1261—1453)

Bizantino temprano (c. 330—750)

El emperador Constantino adoptó el cristianismo y en 330 trasladó su capital de Roma a Constantinopla (actual Estambul), en la frontera oriental del Imperio Romano. El cristianismo floreció y suplantó gradualmente a los dioses grecorromanos que antes habían definido la religión y la cultura romanas. Este cambio religioso afectó dramáticamente el arte que se creó en todo el imperio.

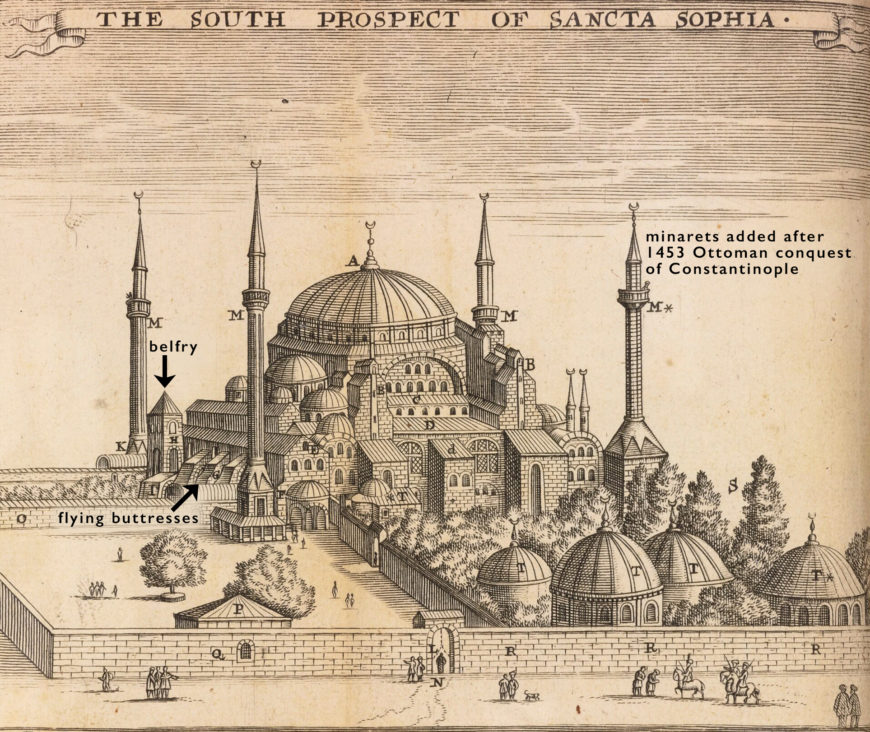

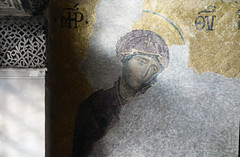

Las primeras iglesias cristianas se construyeron durante este período, incluida la famosa Santa Sofía (arriba), que fue construida en el siglo VI bajo el emperador Justiniano. Durante este periodo también se realizaron decoraciones para el interior de iglesias, incluyendo iconos y mosaicos. Iconos, como la Virgen (Theotokos) y el Niño entre los santos Teodoro y Jorge (izquierda), sirvieron como herramientas para que los fieles accedieran al mundo espiritual, sirvieron como puertas espirituales.

De igual manera, los mosaicos, como los que se encuentran dentro de la Iglesia de San Vitale en Rávena, buscaban evocar el reino celestial. En esta obra, las figuras etéreas parecen flotar sobre un fondo dorado que es representativo de ningún espacio terrenal identificable. Al colocar estas figuras en un mundo espiritual, los mosaicos también dieron a los fieles cierto acceso a ese mundo. Al mismo tiempo, hay mensajes políticos del mundo real que afirman el poder de los gobernantes en estos mosaicos. En este sentido, el arte del Imperio Bizantino continuó algunas de las tradiciones del arte romano.

En términos generales, el arte bizantino difiere del arte de los romanos en que le interesa representar aquello que no podemos ver: el mundo intangible del Cielo y lo espiritual. Así, el interés grecorromano por la profundidad y el naturalismo es sustituido por un interés por la planitud y el misterio.

Bizantino Medio (c. 850—1204)

El período bizantino medio siguió a un periodo de crisis para las artes llamado la Controversia Iconoclástica, cuando el uso de imágenes religiosas fue acaloradamente disputado. Los iconoclastos (los que preocupaban que el uso de las imágenes fuera idólatra), destruyeron imágenes, dejando pocas imágenes supervivientes de la época bizantina Temprana. Afortunadamente para la historia del arte, los partidarios de las imágenes ganaron la pelea y siguieron cientos de años de producción artística bizantina.

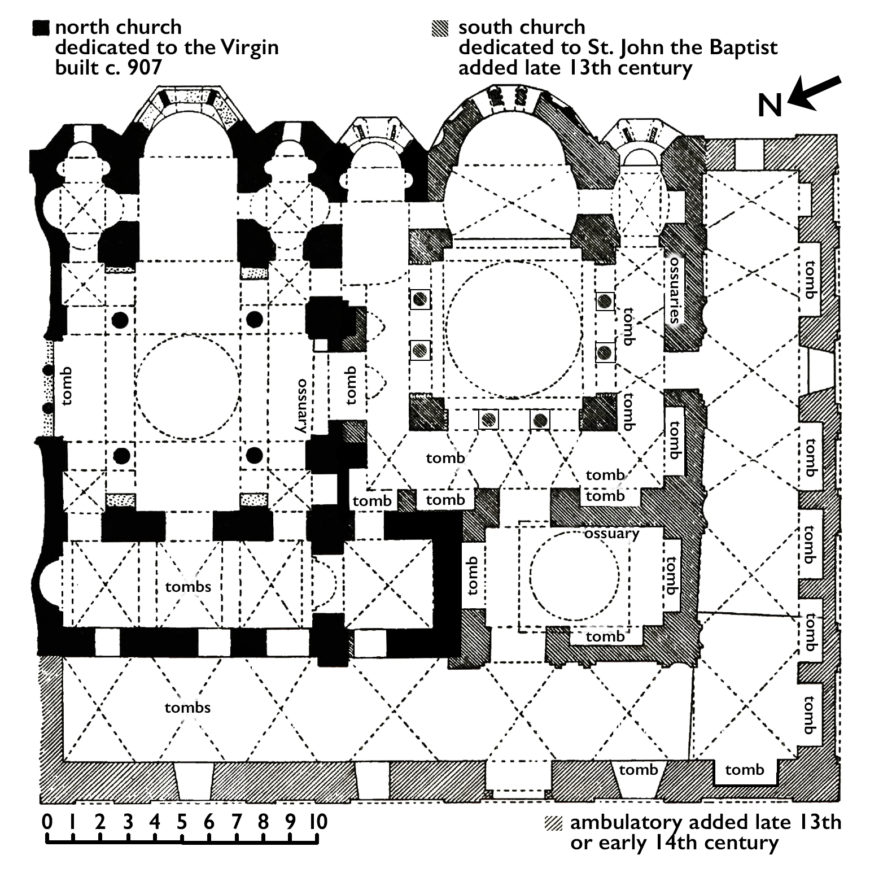

Los intereses estilísticos y temáticos del período bizantino temprano continuaron durante el período bizantino medio, con un enfoque en la construcción de iglesias y la decoración de sus interiores. Hubo algunos cambios significativos en el imperio, sin embargo, que provocaron algún cambio en las artes. Primero, la influencia del imperio se extendió al mundo eslavo con la adopción rusa del cristianismo ortodoxo en el siglo X. Por lo tanto, el arte bizantino recibió nueva vida en las tierras eslavas.

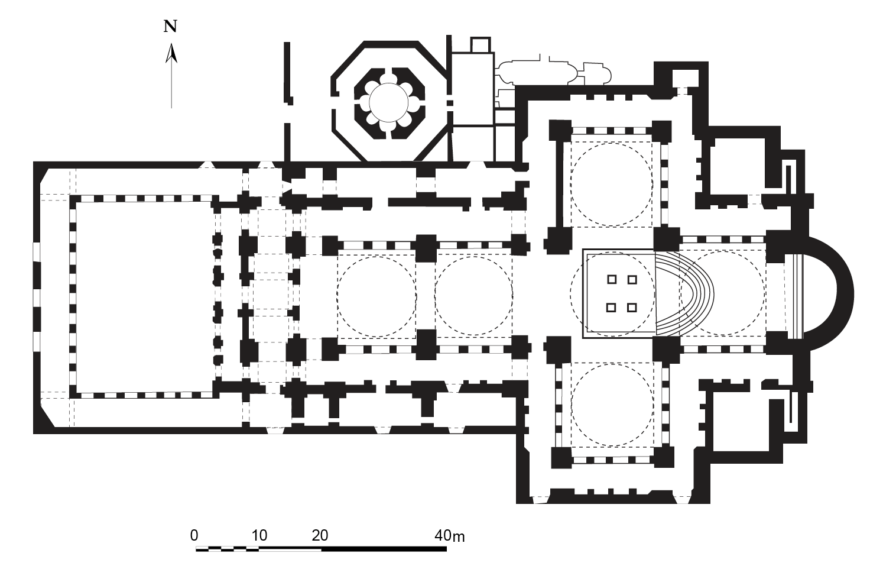

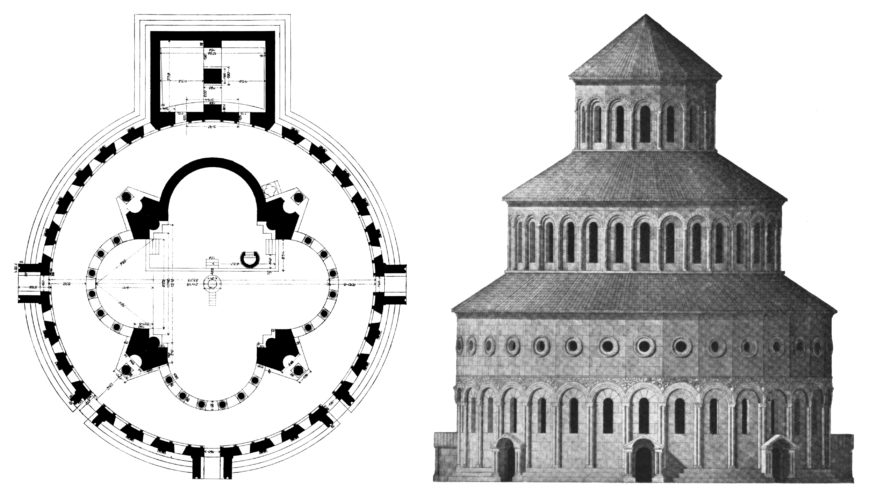

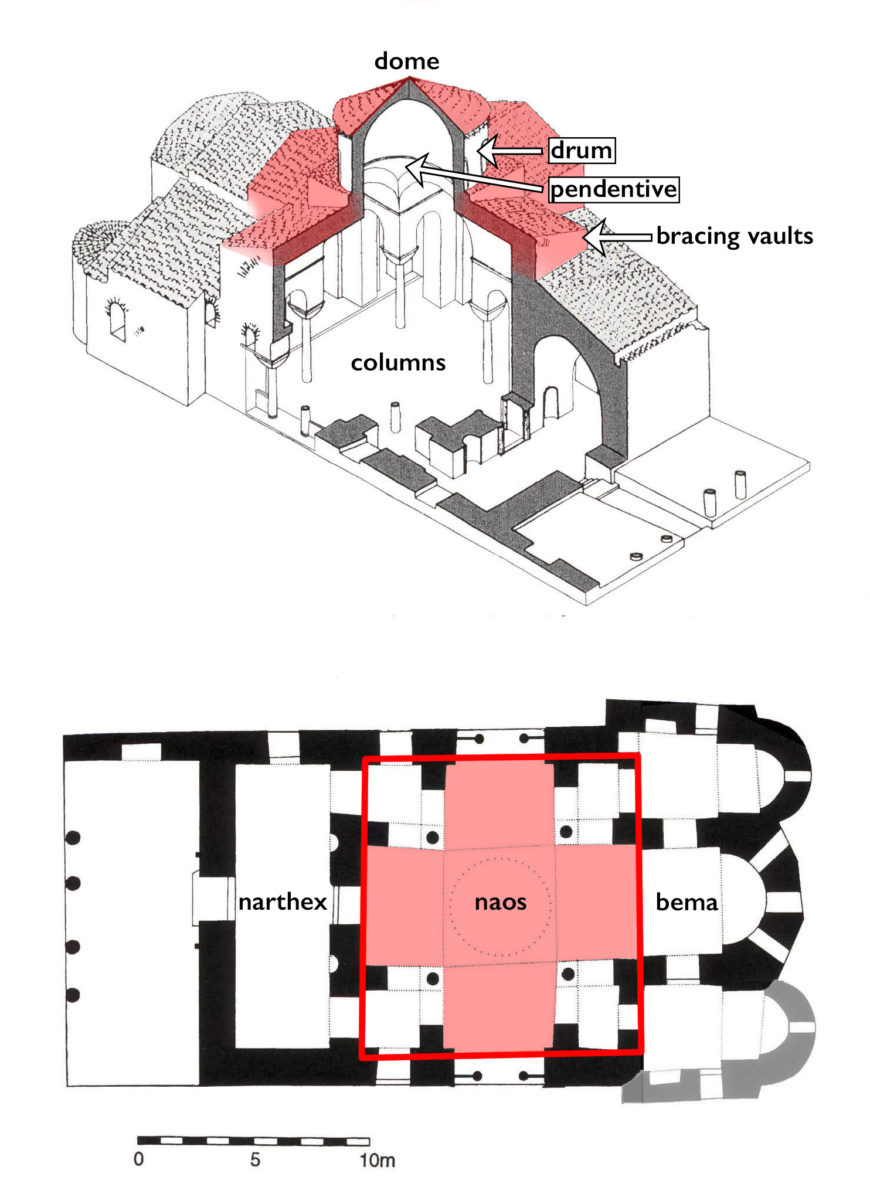

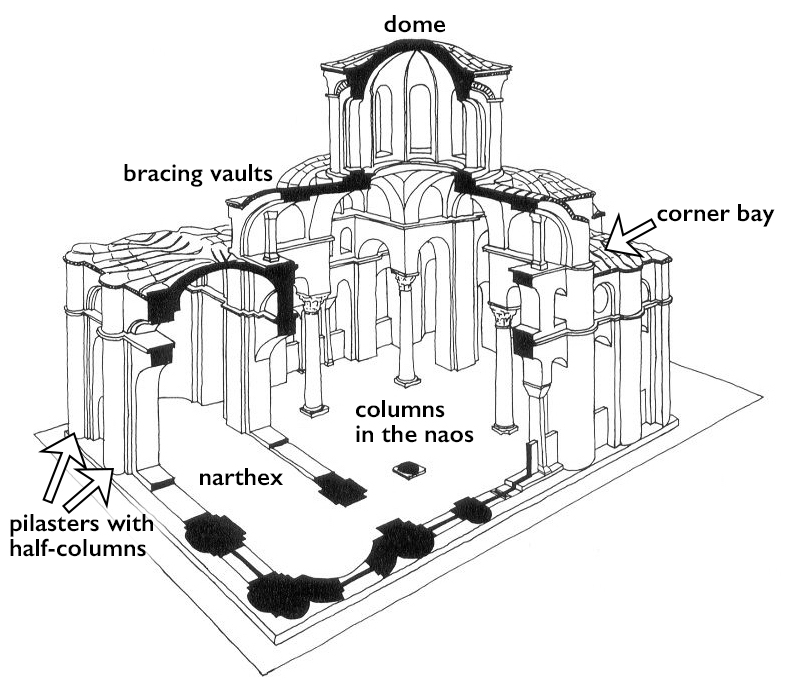

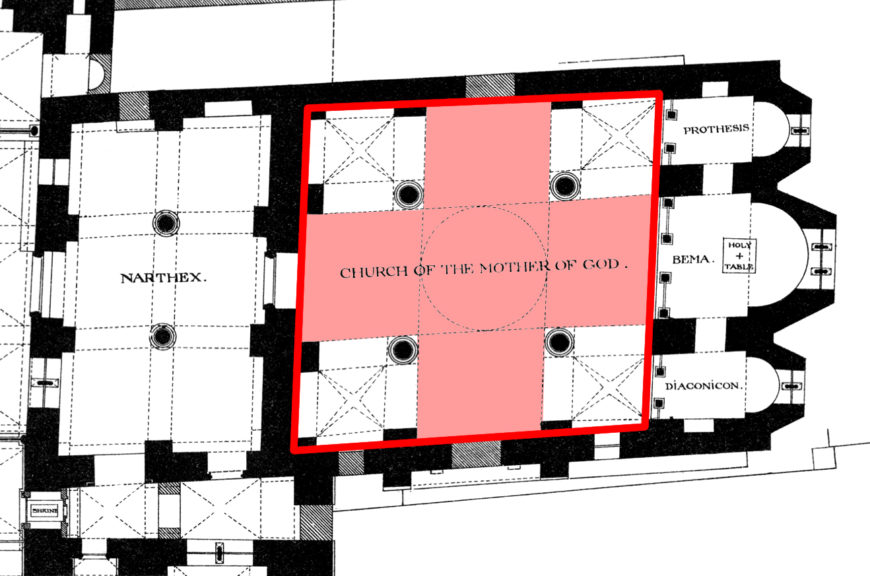

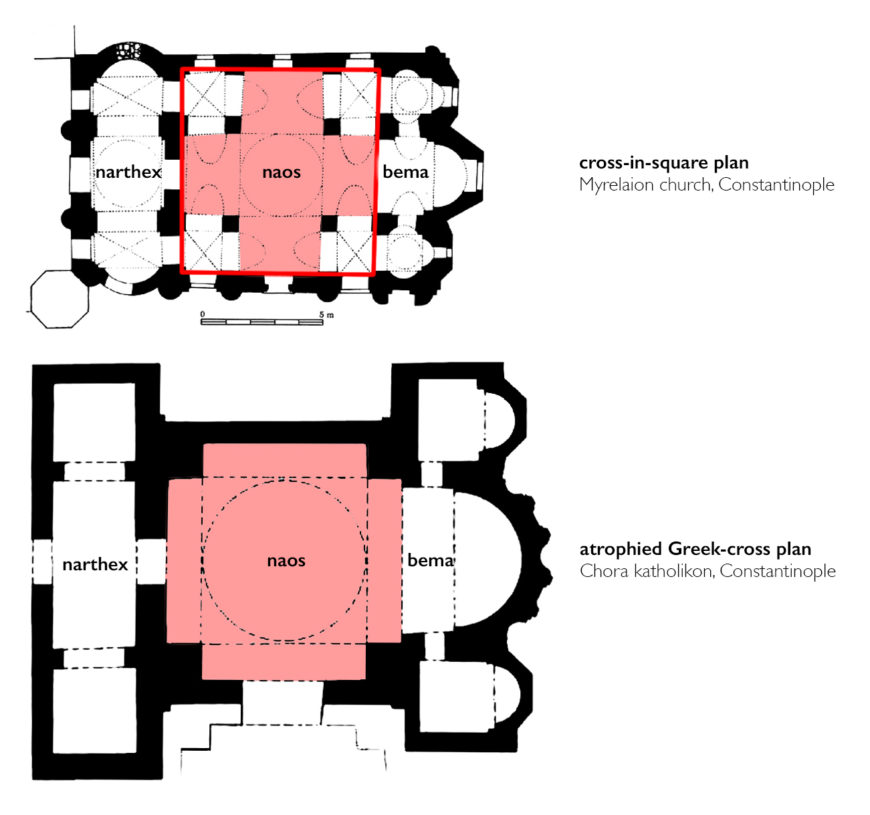

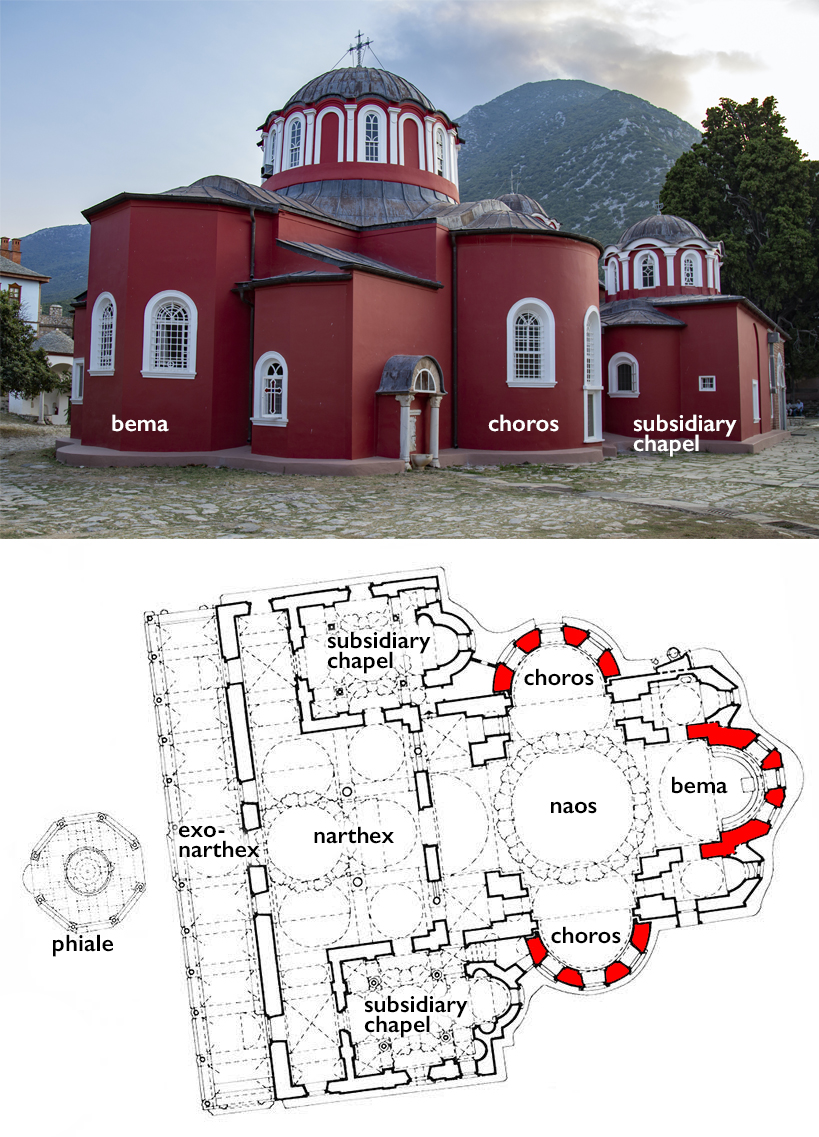

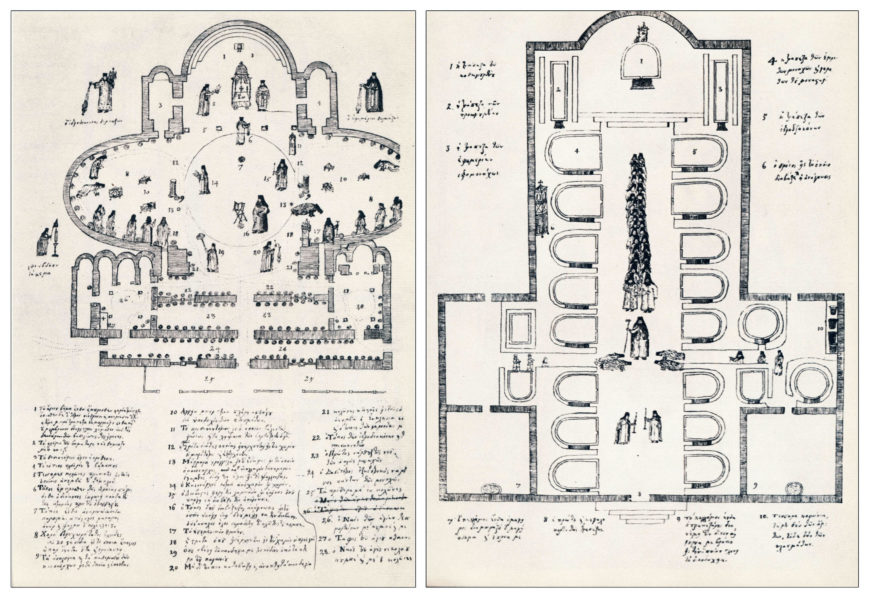

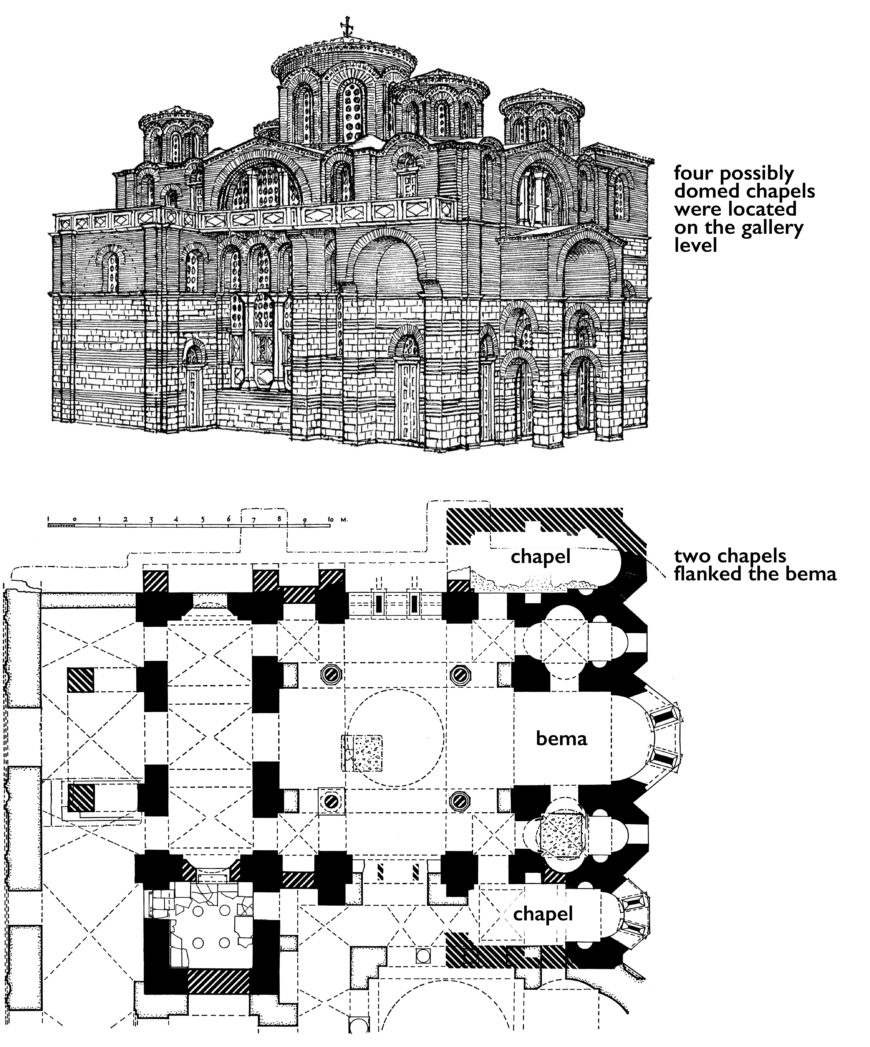

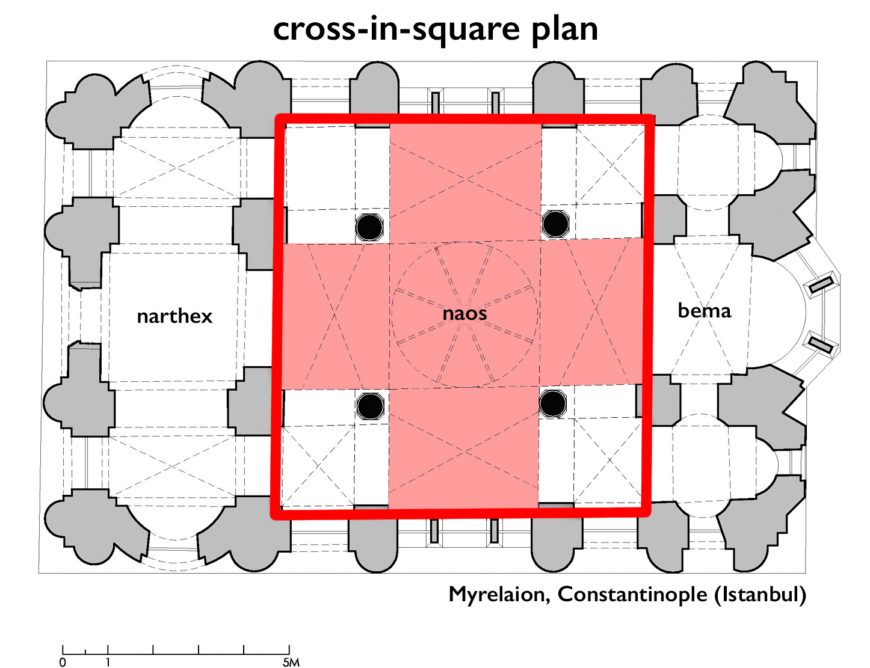

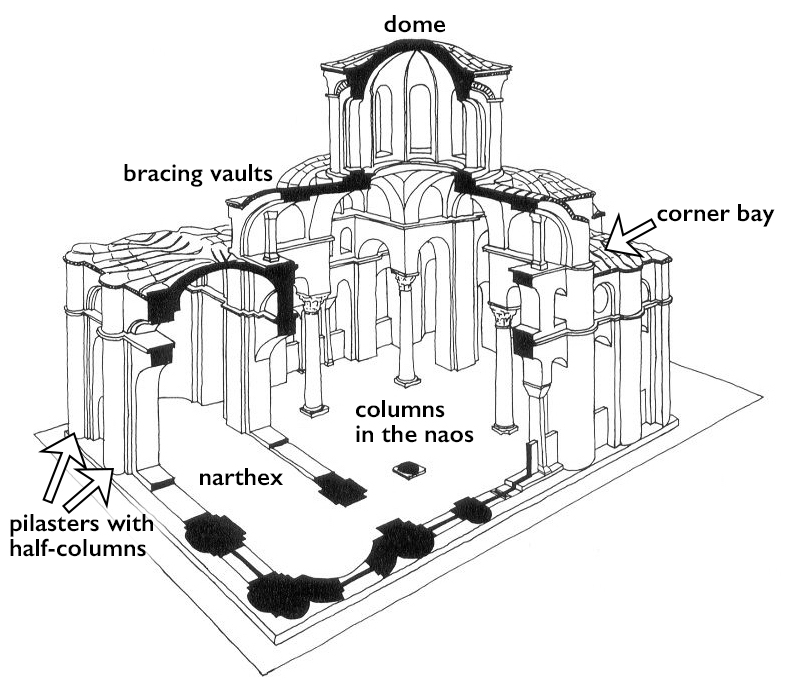

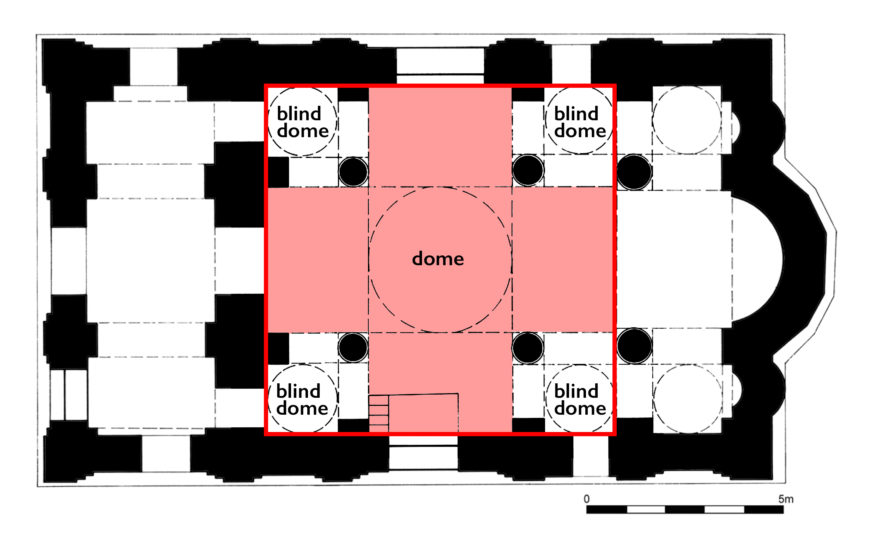

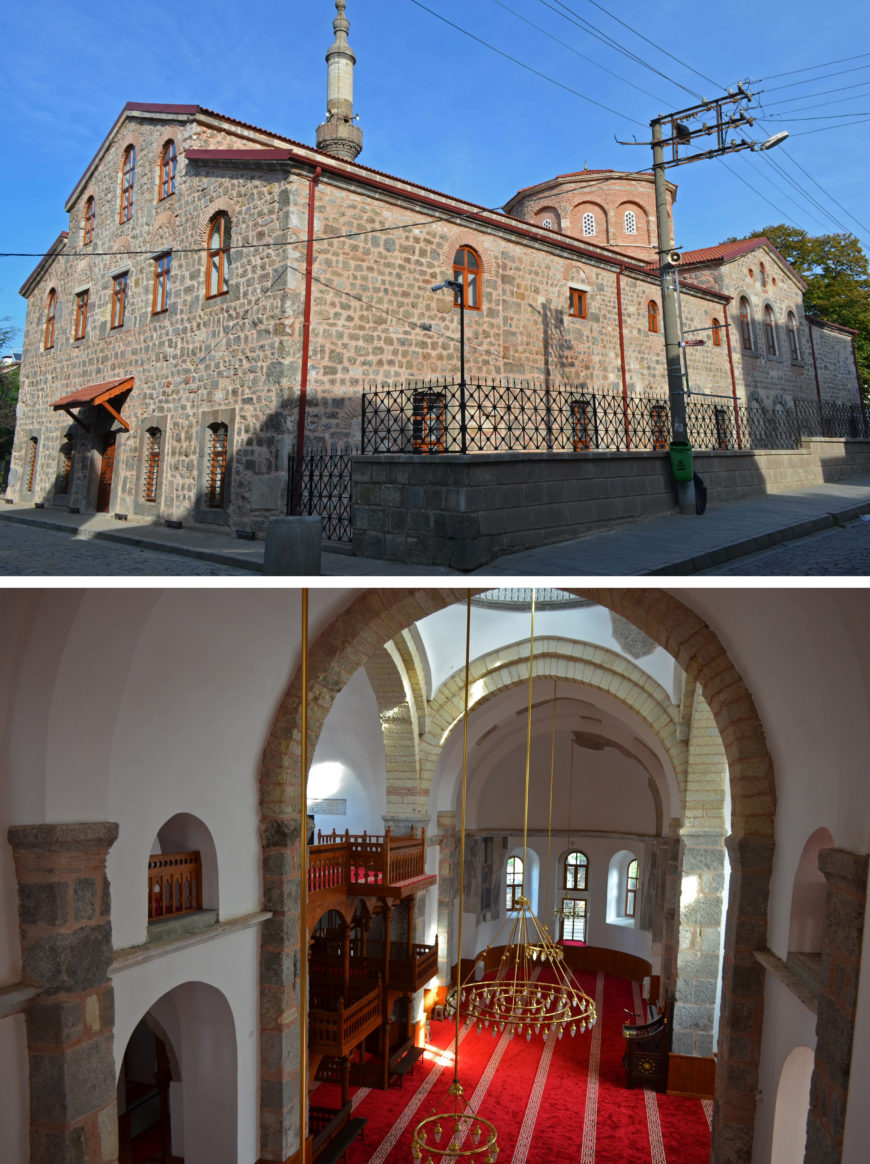

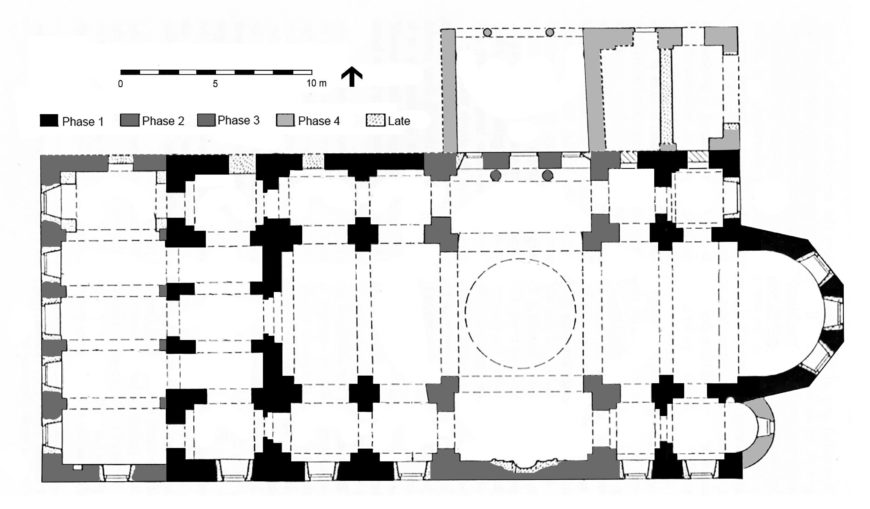

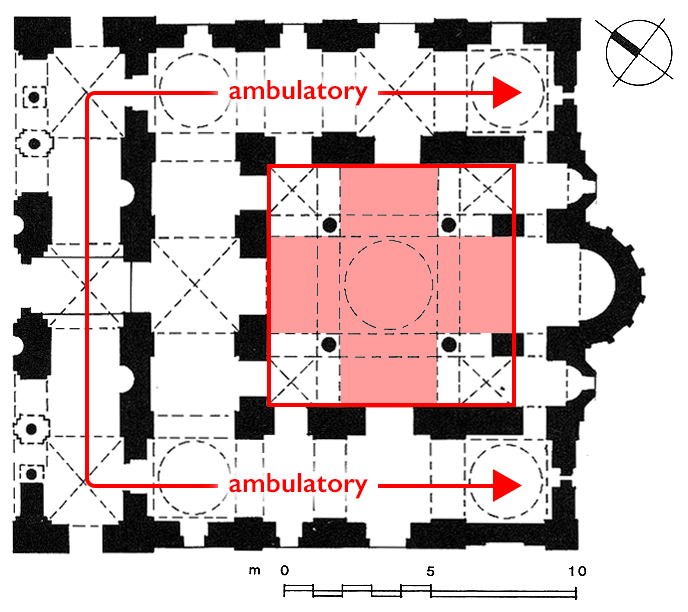

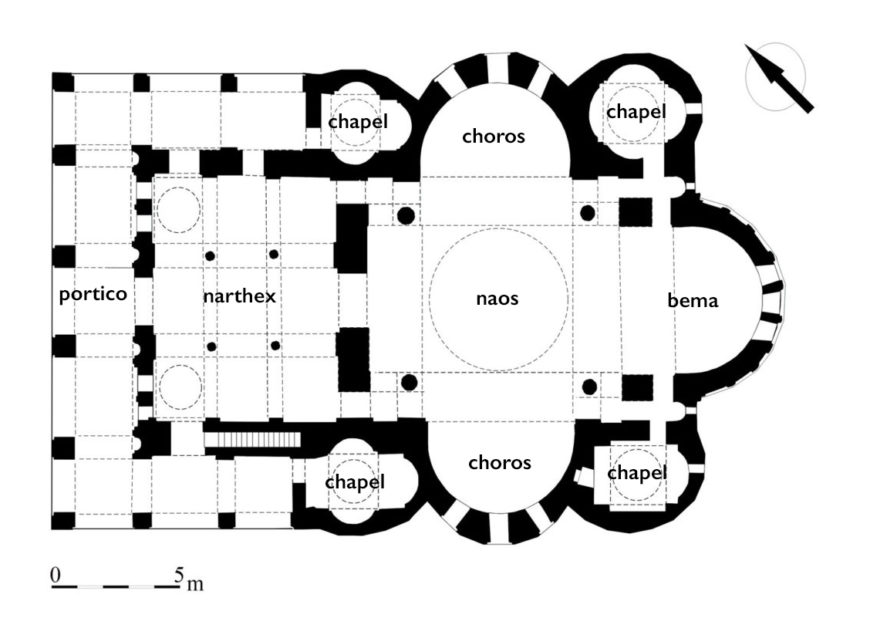

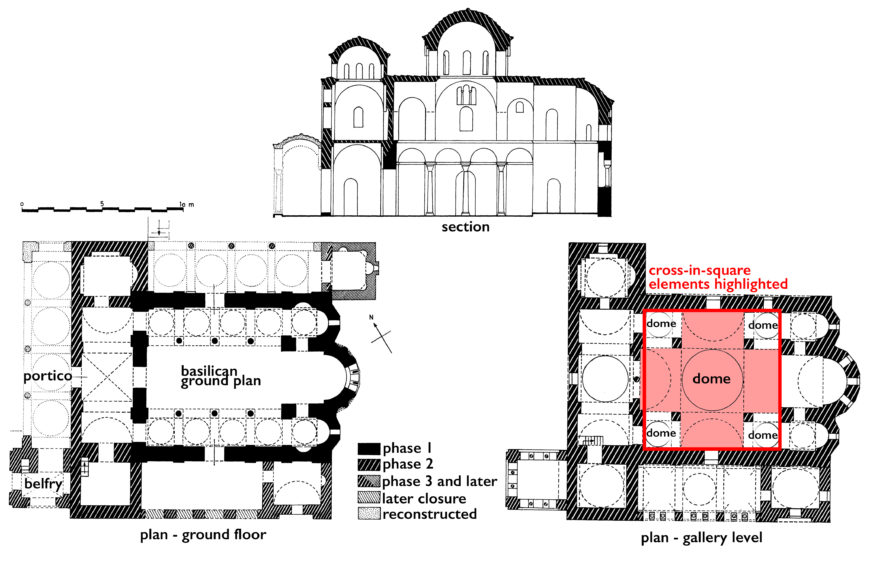

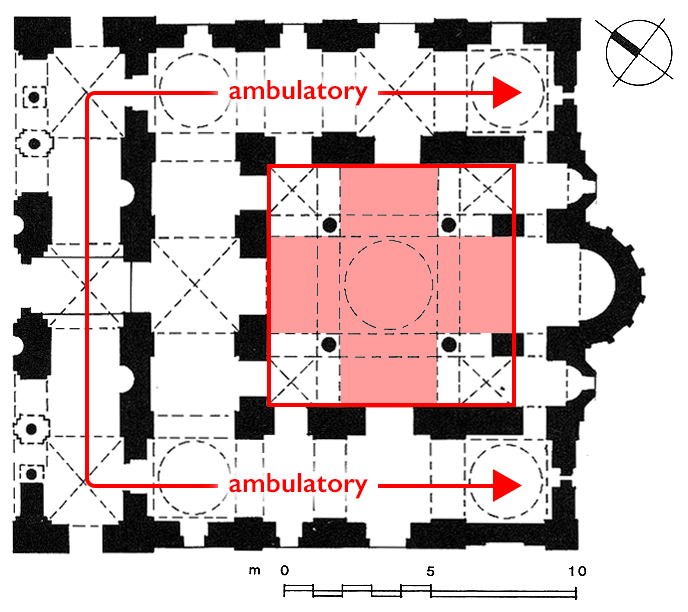

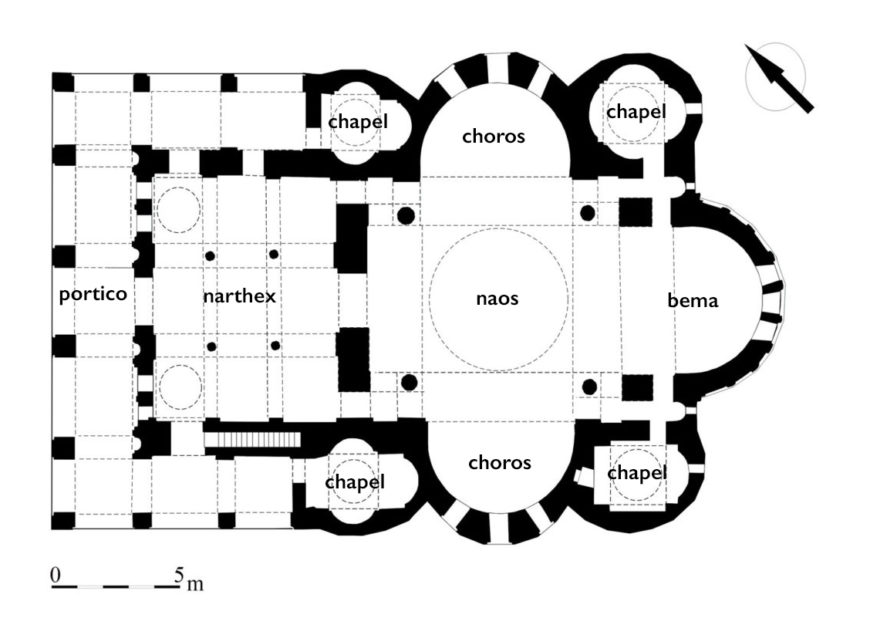

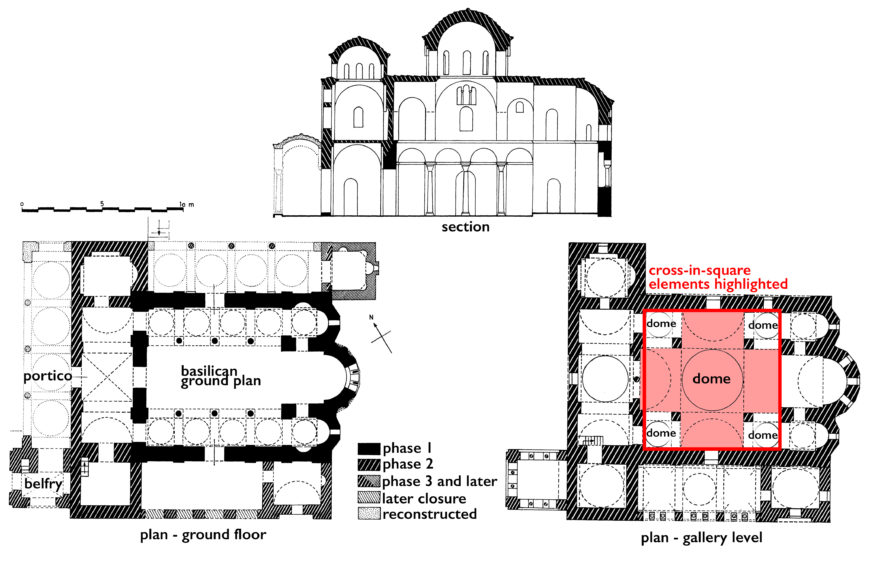

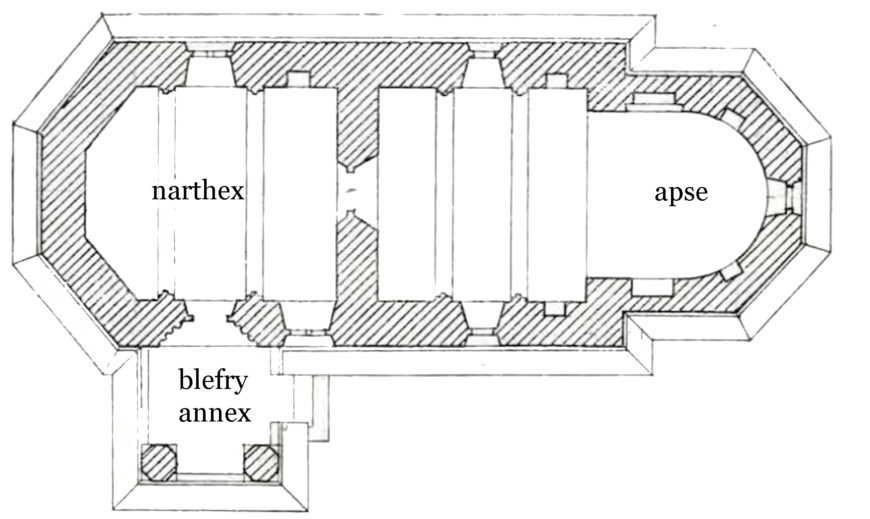

La arquitectura en el período bizantino medio se movió abrumadoramente hacia el plan centralizado de cruz en cuadrado por el que la arquitectura bizantina es más conocida.

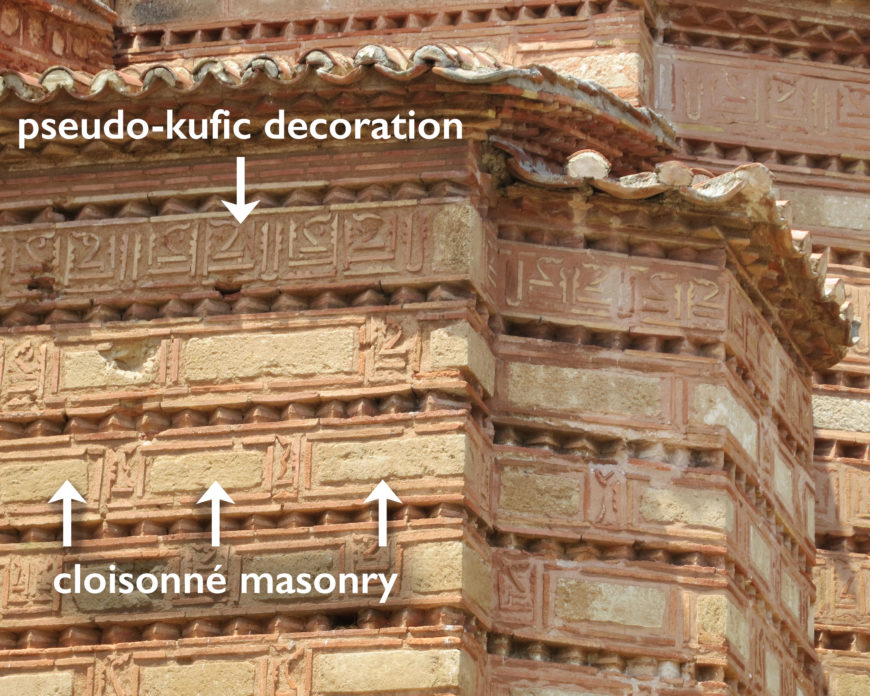

Estas iglesias solían estar en una escala mucho menor que la masiva Santa Sofía en Estambul, pero, al igual que Santa Sofía, la línea del techo de estas iglesias siempre estuvo definida por una cúpula o cúpulas. Este período también vio una mayor ornamentación en los exteriores de las iglesias. Un ejemplo particularmente bueno de esto es el monasterio Hosios Loukas del siglo X en Grecia (arriba).

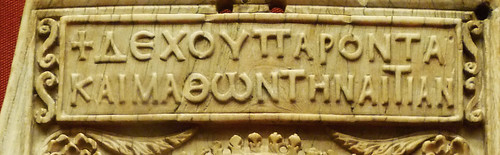

Este fue también un periodo de mayor estabilidad y riqueza. Como tal, los clientes adinerados encargaron artículos privados de lujo, entre ellos marfiles tallados, como el célebre Harbaville Tryptich (arriba y abajo), que se utilizó como objeto devocional privado. Al igual que el icono del siglo VI discutido anteriormente (Virgen (Theotokos) y Niño entre los santos Teodoro y Jorge), ayudó al espectador a acceder al reino celestial. Curiosamente, el patrimonio del mundo grecorromano se puede ver aquí, en la conciencia de la masa y el espacio. Vea por ejemplo la sutil ruptura de la recta caída de cortinas por la rodilla derecha que se proyecta hacia adelante en las dos figuras en el registro inferior del Tríptico de Harbaville (izquierda). Este interés por representar el cuerpo con cierto naturalismo refleja un interés revivido por el pasado clásico durante este periodo. Entonces, por más que sea tentador describir todo el arte bizantino como “etéreo” o “aplanado”, es más exacto decir que el arte bizantino es diverso. Había muchos intereses políticos y religiosos, así como distintas fuerzas culturales que dieron forma al arte de diferentes épocas y regiones dentro del Imperio Bizantino.

Bizantino tardío (c. 1261— 1453)

Entre 1204 y 1261, el Imperio Bizantino sufrió otra crisis: la ocupación latina. Cruzados de Europa occidental invadieron y capturaron Constantinopla en 1204, derrocando temporalmente el imperio en un intento de devolver al imperio oriental al redil de la cristiandad occidental. (En este punto el cristianismo se había dividido en dos campos distintos: el cristianismo oriental [ortodoxo] en el Imperio Bizantino y el cristianismo occidental [latino] en el oeste europeo).

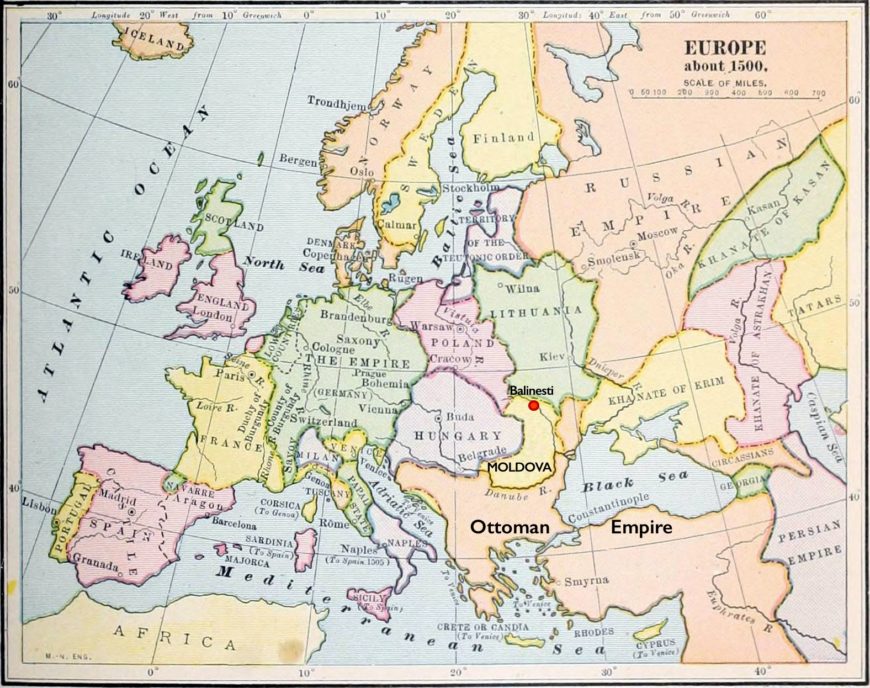

Para 1261 el Imperio Bizantino estaba libre de sus ocupantes occidentales y se erigió como un imperio independiente una vez más, aunque marcadamente debilitado. La amplitud del imperio se había encogido, y así tenía su poder. Sin embargo Bizancio sobrevivió hasta que los otomanos tomaron Constantinopla en 1453. A pesar de este periodo de disminución de la riqueza y la estabilidad, las artes continuaron floreciendo en el periodo bizantino tardío, tanto como lo había hecho antes.

Aunque Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1453, lo que provocó el fin del Imperio Bizantino, el arte y la cultura bizantinas continuaron viviendo en sus puestos de avanzada de gran alcance, así como en Grecia, Italia y el Imperio Otomano, donde había florecido durante tanto tiempo. El Imperio ruso, que comenzaba a emerger por primera vez en la época en que cayó Constantinopla, continuó como heredero de Bizancio, con iglesias e iconos creados en un distinto estilo “ruso-bizantino” (izquierda). De igual manera, en Italia, cuando surgió por primera vez el Renacimiento, tomó prestado en gran medida de las tradiciones de Bizancio. Madonna entronizada de Cimabue de 1280—1290 es uno de los primeros ejemplos del interés renacentista por el espacio y la profundidad en la pintura sobre paneles. Pero la pintura se basa en convenciones bizantinas y está totalmente en deuda con las artes de Bizancio.

Entonces, si bien podemos hablar del fin del Imperio Bizantino en 1453, es mucho más difícil trazar límites geográficos o temporales alrededor del imperio, ya que se extendió a regiones vecinas y persistió en tradiciones artísticas mucho después de su propia desaparición.

Recursos adicionales:

Harbaville Tríptico en el Louvre

Bizancio en Heilbrunn Cronología de la historia del arte del Museo Metropolitano de Arte

Para instructores: plan de lecciones relacionadas sobre Recursos Docentes de Historia del Arte

Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:

Acerca de los periodos cronológicos del Imperio Bizantino

por DR. EVAN FREEMAN

Este ensayo pretende introducir los periodos de la historia bizantina, con atención a los desarrollos del arte y la arquitectura.

De Roma a Constantinopla

En 313, el Imperio Romano legalizó el cristianismo, iniciando un proceso que eventualmente desmantelaría su tradición pagana centenaria. Poco después, el emperador Constantino transfirió la capital del imperio de Roma a la antigua ciudad griega de Bizanción (la moderna Estambul). Constantino renombró a la nueva ciudad capital “Constantinopla” (“la ciudad de Constantino”) después de sí mismo y la dedicó en el año 330. Con estos acontecimientos, nació el Imperio Bizantino, ¿o fue?

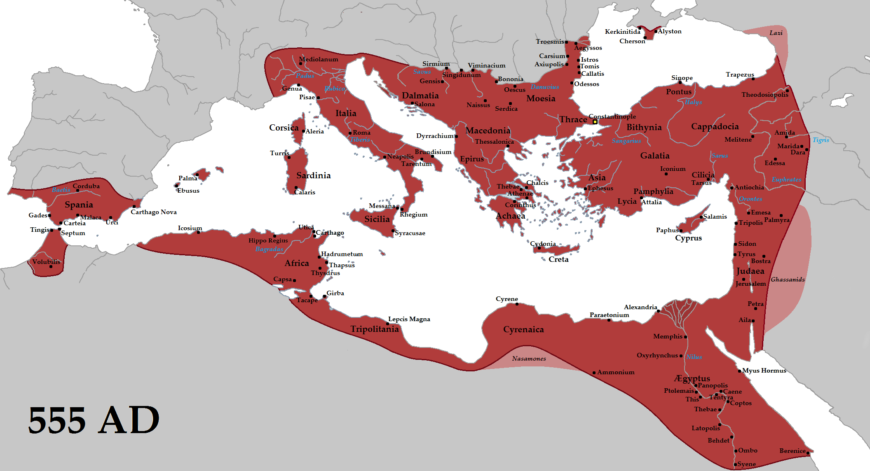

El término “Imperio Bizantino” es un poco injusto. Los bizantinos entendieron que su imperio era una continuación del antiguo Imperio Romano y se referían a sí mismos como “romanos”. El uso del término “bizantino” solo se generalizó en Europa después de que Constantinopla finalmente cayera ante los turcos otomanos en 1453. Por esta razón, algunos estudiosos se refieren a Bizancio como el “Imperio Romano de Oriente”.

Historia bizantina

La historia de Bizancio es notablemente larga. Si contamos la historia del Imperio Romano de Oriente desde la dedicación de Constantinopla en 330 hasta su caída ante los otomanos en 1453, el imperio perduró unos 1,123 años.

Los estudiosos suelen dividir la historia bizantina en tres períodos principales: Bizancio temprano , Bizancio medio y Bizancio tardío. Pero es importante señalar que estas designaciones históricas son la invención de los estudiosos modernos más que de los propios bizantinos. Sin embargo, estos períodos pueden ser útiles para marcar eventos significativos, contextualizar el arte y la arquitectura, y comprender las tendencias culturales más amplias en la historia de Bizancio.

Bizancio Temprano: c. 330—843

Los estudiosos a menudo no están de acuerdo sobre los parámetros del período bizantino temprano. Por un lado, este periodo vio una continuación de la sociedad y la cultura romanas, entonces, ¿es realmente correcto decir que comenzó en el 330? Por otro lado, la aceptación del cristianismo por parte del imperio y el desplazamiento geográfico hacia el oriente inauguraron una nueva era.

Siguiendo el abrazo de Constantino al cristianismo, la iglesia disfrutó del patrocinio imperial, construyendo iglesias monumentales en centros como Roma, Constantinopla y Jerusalén. En el oeste, el imperio enfrentó numerosos ataques de nómadas germánicos del norte, y Roma fue saqueada por los godos en 410 y por los vándalos en 455. La ciudad de Rávena, en el noreste de Italia, saltó a la fama en los siglos V y VI cuando funcionó como capital imperial para la mitad occidental del imperio. Varias iglesias adornadas con opulentos mosaicos, como San Vitale y el cercano Sant'Apollinare en Classe, dan testimonio de la importancia de Rávena durante este tiempo.

Bajo el emperador del siglo VI Justiniano I, que reinó 527-565, el Imperio Bizantino se expandió a su mayor área geográfica: abarcando los Balcanes al norte, Egipto y otras partes del norte de África al sur, Anatolia (lo que hoy es Turquía) y el Levante (incluyendo Siria moderna, Líbano, Israel y Jordania) al este, e Italia y el sur de la Península Ibérica (hoy España y Portugal) al oeste. Muchos de los mayores monumentos arquitectónicos de Bizancio, como la innovadora basílica abovedada de Santa Sofía en Constantinopla, también se construyeron durante el reinado de Justiniano.

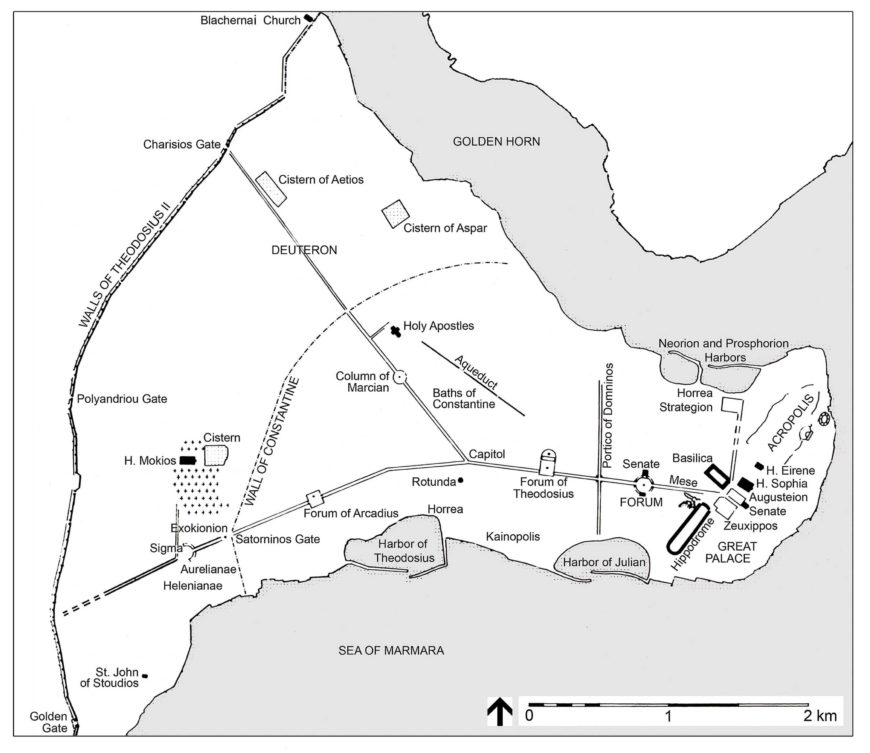

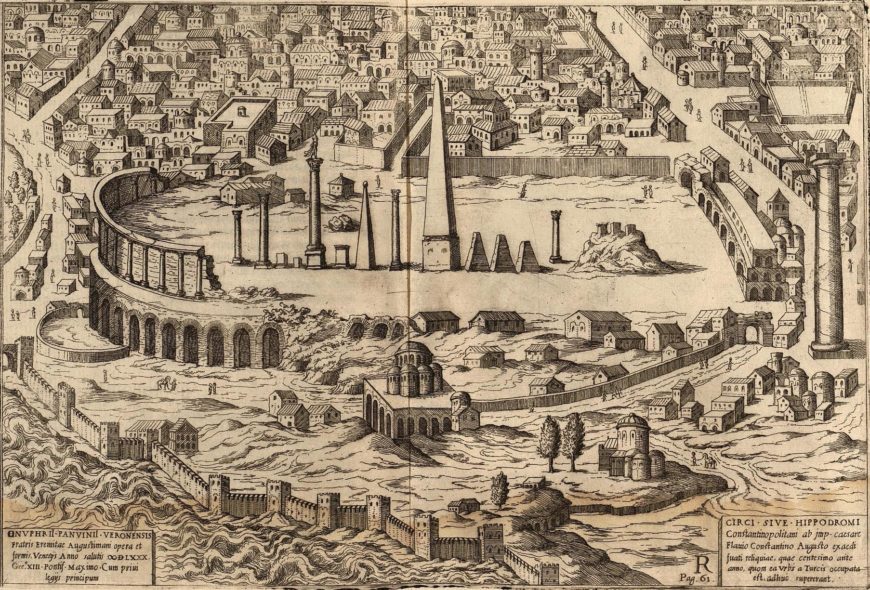

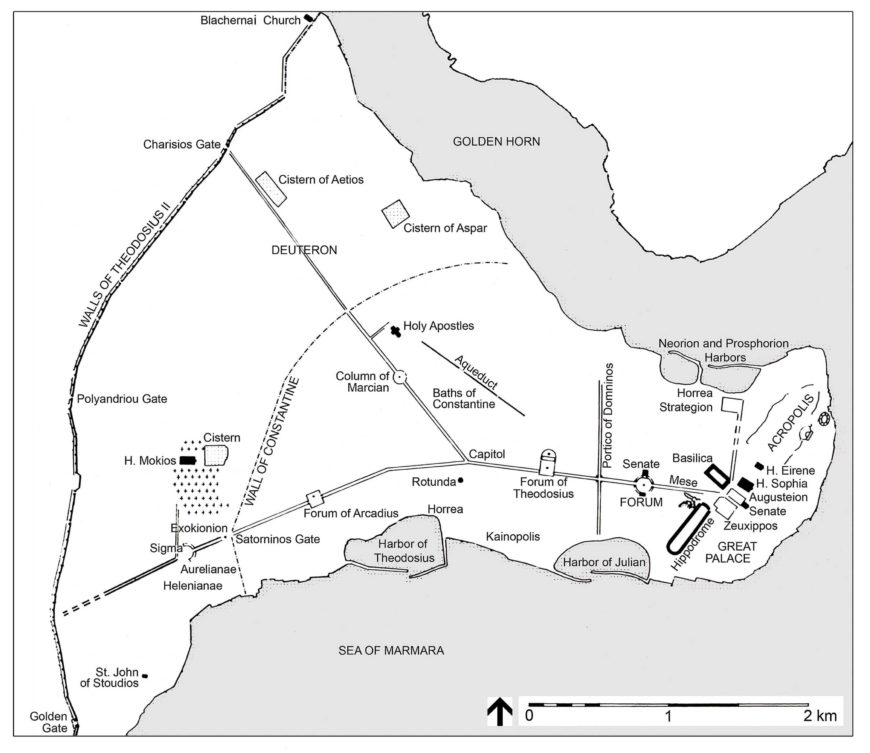

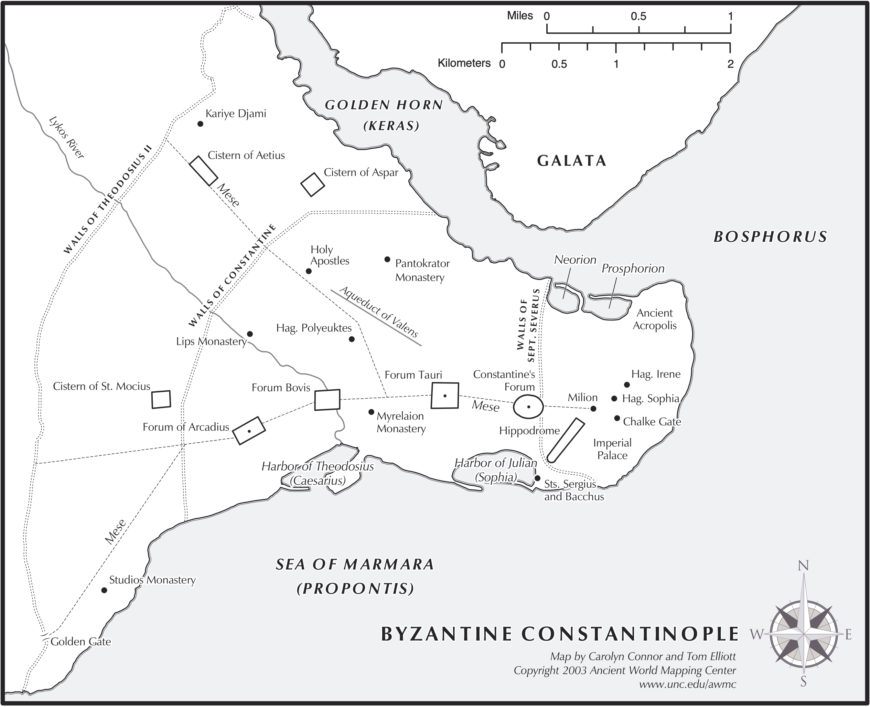

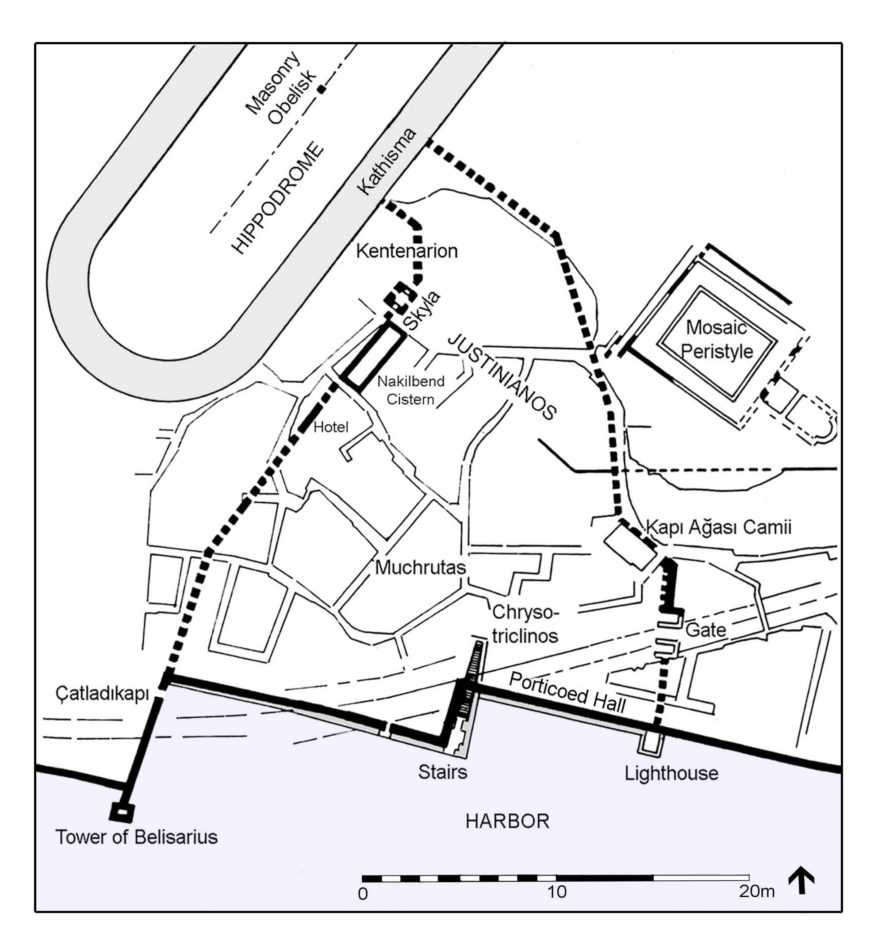

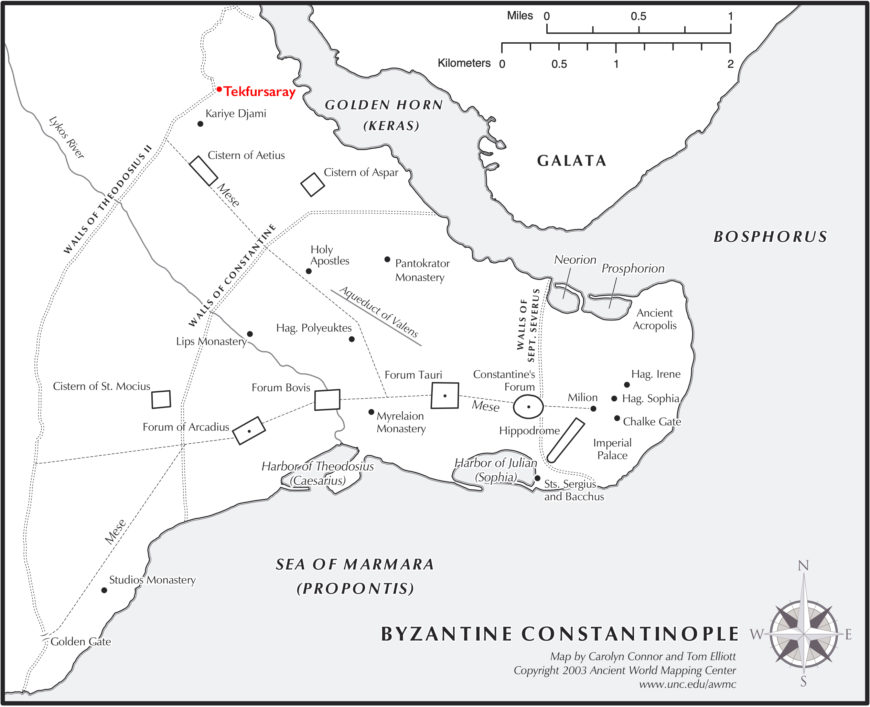

Siguiendo el ejemplo de Roma, Constantinopla contó con una serie de espacios públicos al aire libre, incluyendo calles principales, foros, así como un hipódromo (un curso para carreras de caballos o carros con asientos públicos), en el que emperadores y funcionarios de la iglesia a menudo participó en vistosas ceremonias públicas como procesiones.

El monacato cristiano, que comenzó a prosperar en el siglo IV, recibió el patrocinio imperial en sitios como el Monte Sinaí en Egipto.

Sin embargo, a mediados del siglo VII comenzó lo que algunos estudiosos llaman las “edades oscuras” o el “período de transición” en la historia bizantina. Tras el surgimiento del Islam en Arabia y los posteriores ataques de invasores árabes, Bizancio perdió territorios sustanciales, entre ellos Siria y Egipto, así como la ciudad simbólicamente importante de Jerusalén con sus sitios sagrados de peregrinación. El imperio experimentó un declive en el comercio y una recesión económica.

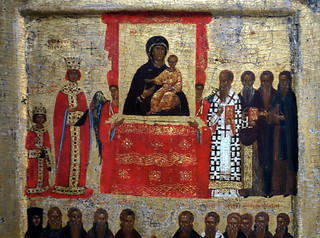

Ante este telón de fondo, y quizás alimentada por las ansiedades sobre el destino del imperio, la llamada “Controversia iconoclástica” estalló en Constantinopla en los siglos VIII y IX. Líderes de la iglesia y emperadores debatieron el uso de imágenes religiosas que representaban a Cristo y a los santos, algunos los honraban como imágenes sagradas, o “íconos”, y otros los condenaban como ídolos (como las imágenes de deidades en la antigua Roma) y aparentemente destruyendo algunos. Por último, en 843, la Iglesia y las autoridades imperiales afirmaron definitivamente el uso de imágenes religiosas y pusieron fin a la Controversia Iconoclástica, acontecimiento celebrado posteriormente por los bizantinos como el “Triunfo de la Ortodoxia”.

Bizancio Medio: c. 843—1204

En el período posterior a la iconoclasia, el imperio bizantino gozó de una economía en crecimiento y recuperó algunos de los territorios que perdió antes. Con la afirmación de las imágenes en 843, el arte y la arquitectura volvieron a florecer. Pero la cultura bizantina también sufrió varios cambios.

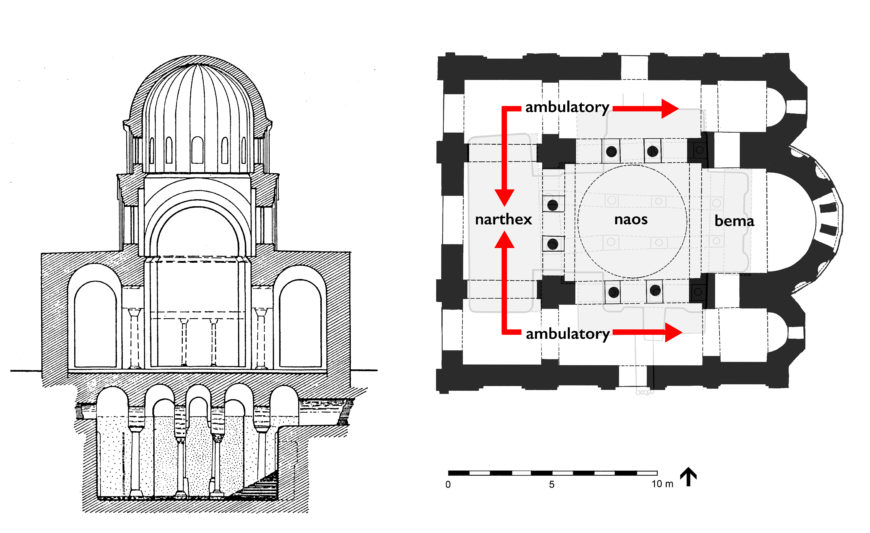

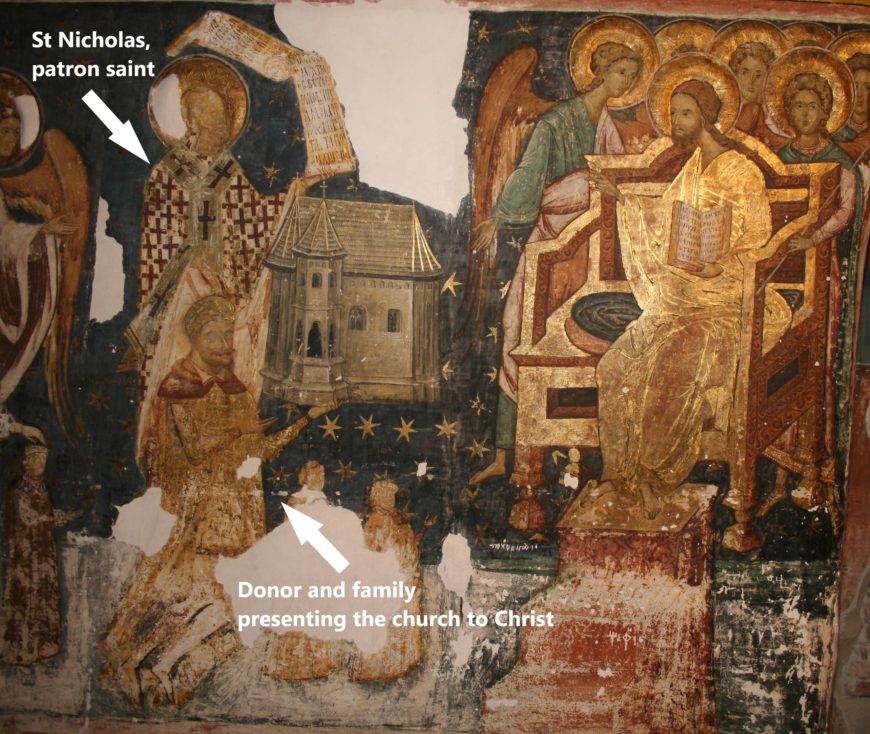

Las iglesias bizantinas medias elaboraron sobre las innovaciones del reinado de Justiniano, pero a menudo fueron construidas por mecenas privadas y tendían a ser más pequeñas que los grandes monumentos imperiales de Bizancio temprano. La menor escala de las iglesias bizantinas medias también coincidió con una reducción de grandes ceremonias públicas.

Las representaciones monumentales de Cristo y la Virgen, los eventos bíblicos y una gran variedad de santos adornaban los interiores de las iglesias, como se ve en los sofisticados programas decorativos en las iglesias del monasterio de Hosios Loukas, Nea Moni y Daphni en Grecia. Pero las iglesias bizantinas medias excluyen en gran medida las representaciones de la flora y fauna del mundo natural que a menudo aparecían en los mosaicos bizantinos tempranos, tal vez en respuesta a acusaciones de idolatría durante la Controversia Iconoclasta. Además de estos desarrollos en arquitectura y arte monumental, también sobreviven exquisitos ejemplos de manuscritos, esmaltes cloisonné, mampostería y talla de marfil.

El período bizantino medio también vio un aumento de las tensiones entre los bizantinos y los europeos occidentales (a quienes los bizantinos a menudo se referían como “latinos” o “francos”). El llamado “Gran Cisma” de 1054 señaló crecientes divisiones entre los cristianos ortodoxos en Bizancio y los católicos romanos en Europa occidental.

La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino: 1204—1261

En 1204, la Cuarta Cruzada —emprendida por europeos occidentales leales al Papa en Roma— se desvió de su camino a Jerusalén y saqueó la ciudad cristiana de Constantinopla. Muchos de los tesoros artísticos de Constantinopla fueron destruidos o llevados de regreso a Europa occidental como botín. Los cruzados ocuparon Constantinopla y establecieron un “Imperio latino” en territorio bizantino. Los líderes bizantinos exiliados establecieron tres estados sucesores: el Imperio de Nicea en el noroeste de Anatolia, el Imperio de Trebizond en el noreste de Anatolia y el Despotado de Epiro en el noroeste de Grecia y Albania. En 1261, el Imperio de Nicea retomó Constantinopla y coronó a Miguel VIII Paleólogo como emperador, estableciendo la dinastía paleologana que reinaría hasta el final del Imperio bizantino.

Mientras que la Cuarta Cruzada alimentó la animosidad entre los cristianos orientales y occidentales, las cruzadas fomentaron, sin embargo, el intercambio intercultural que es evidente en las artes de Bizancio y Europa occidental, y particularmente en las pinturas italianas de los períodos medieval tardío y principios del Renacimiento, ejemplificados por nuevas representaciones de San Francisco pintadas en el llamado estilo italo-bizantino.

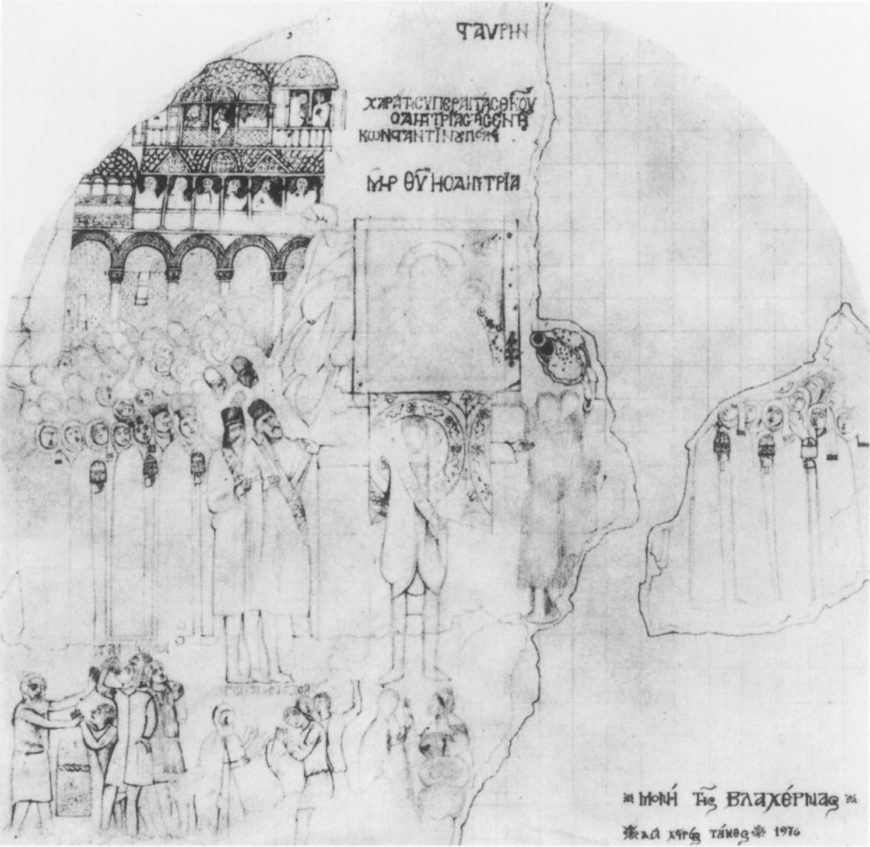

Bizancio Tardío: 1261—1453

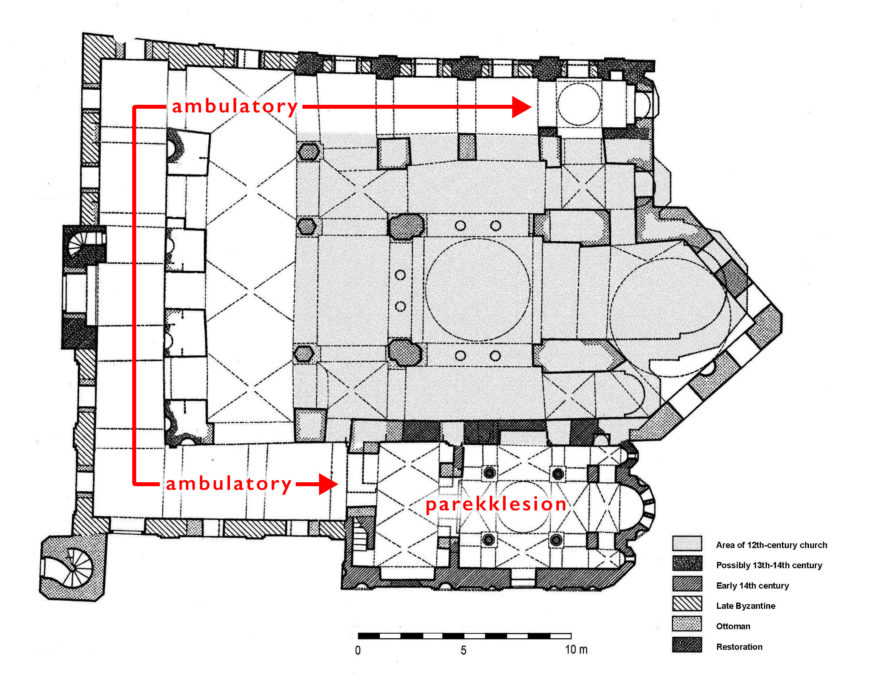

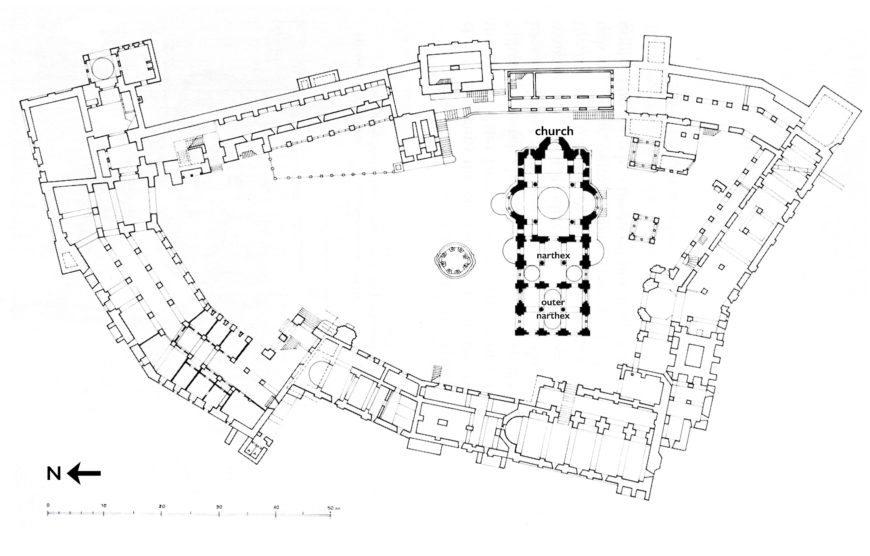

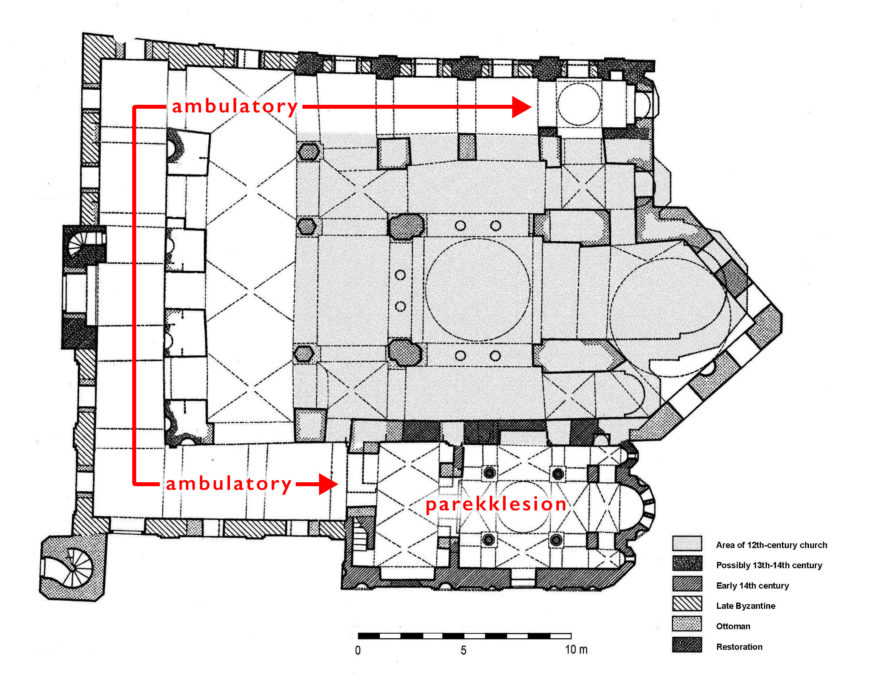

El mecenazgo artístico volvió a florecer después de que los bizantinos restablecieron su capital en 1261. Algunos estudiosos se refieren a este florecimiento cultural como el “Renacimiento paleólogo” (después de la dinastía paleologana gobernante). Varias iglesias existentes, como el Monasterio de Chora en Constantinopla, fueron renovadas, ampliadas y lujosamente decoradas con mosaicos y frescos. Los artistas bizantinos también estuvieron activos fuera de Constantinopla, tanto en centros bizantinos como Tesalónica, así como en tierras vecinas, como el Reino de Serbia, donde las firmas de los pintores llamados Michael Astrapas y Eutiquios se han conservado en frescos de finales del 13 y principios del 14 siglos.

Sin embargo, el Imperio Bizantino nunca se recuperó del todo del golpe de la Cuarta Cruzada, y su territorio siguió encogiéndose. Los llamamientos de Bizancio de ayuda militar de los europeos occidentales ante la creciente amenaza de los turcos otomanos en el este quedaron sin respuesta. En 1453, los otomanos finalmente conquistaron Constantinopla, convirtiendo muchas de las grandes iglesias de Bizancio en mezquitas, y poniendo fin a la larga historia del Imperio romano oriental (bizantino).

Post-Bizancio: después de 1453

A pesar de la desaparición definitiva del Imperio Bizantino, el legado de Bizancio continuó. Esto es evidente en territorios antiguamente bizantinos como Creta, donde la llamada “Escuela Cretense” de la iconografía floreció bajo el dominio veneciano (un producto famoso de la Escuela Cretense siendo Domenikos Theotokopoulos, mejor conocido como El Greco).

Pero la influencia de Bizancio también continuó extendiéndose más allá de sus antiguas fronteras culturales y geográficas, en la arquitectura de los otomanos, los íconos de Rusia, las pinturas de Italia y otros lugares.

Recursos adicionales

Video\(\PageIndex{1}\): “Bizancio (ca. 330—1453)”, La cronología de Heilbrunn de la historia del arte, El Museo Metropolitano de Arte

Controversias iconoclásticas

por DR. DAVOR DŽALTO

La palabra “icono” se refiere a muchas cosas diferentes hoy en día. Por ejemplo, usamos esta palabra para referirnos a los pequeños símbolos gráficos de nuestro software y a poderosas figuras culturales. Sin embargo, estos diferentes significados mantienen una conexión con el significado original de la palabra. “Icono” es griego para “imagen” o “pintura” y durante la época medieval, esto significó una imagen religiosa sobre un panel de madera utilizado para la oración y la devoción. Más concretamente, los íconos llegaron a tipificar el arte de la Iglesia Cristiana Ortodoxa.

“Iconoclasia” se refiere a la destrucción de imágenes u hostilidad hacia las representaciones visuales en general. Más específicamente, la palabra se usa para la Controversia iconoclástica que sacudió al Imperio Bizantino por más de 100 años.

La hostilidad abierta hacia las representaciones religiosas comenzó en 726 cuando el emperador León III tomó públicamente una posición contra los íconos; esto resultó en su remoción de las iglesias y su destrucción. Había habido muchas disputas teológicas previas sobre las representaciones visuales, sus fundamentos teológicos y legitimidad. No obstante, ninguna de ellas provocó la tremenda conmoción social, política y cultural de la Controversia Iconoclástica.

Algunos historiadores creen que al prohibir los íconos, el emperador buscó integrar a las poblaciones musulmanas y judías. Tanto los musulmanes como los judíos percibían las imágenes cristianas (que existían desde los primeros tiempos del cristianismo) como ídolos y en oposición directa a la prohibición del Antiguo Testamento de las representaciones visuales. El primer mandamiento establece,

No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás una imagen tallada — ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en el cielo arriba, o en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás (Éxodo 20:3-5).

Otra teoría sugiere que la prohibición fue un intento de frenar la creciente riqueza y poder de los monasterios. Produjeron los íconos y fueron blanco principal de la violencia de la Controversia Iconoclasta. Otros estudiosos ofrecen un motivo menos político, sugiriendo que la prohibición era principalmente religiosa, un intento de corregir la práctica descarriada de adorar imágenes.

El detonante de la prohibición de León III puede incluso haber sido la enorme erupción volcánica en 726 en el mar Egeo interpretada como un signo de la ira de Dios por la veneración de los íconos. No hay una respuesta simple a este complejo evento. Lo que sí sabemos es que la prohibición originó esencialmente una guerra civil que sacudió las esferas política, social y religiosa del imperio. El conflicto enfrentó al emperador y a ciertos altos funcionarios de la iglesia (patriarcas, obispos) que apoyaban la iconoclasia, contra otros obispos, clérigos inferiores, laicos y monjes, que defendían a los íconos.

La base teológica original para la iconoclasia era bastante débil. Los argumentos se basaban principalmente en la prohibición del Antiguo Testamento (citada anteriormente). Pero quedó claro que esta prohibición no era absoluta ya que Dios instruye también cómo hacer representaciones tridimensionales de los Querubines (espíritus celestiales o ángeles) para el Arca de la Alianza, que también se cita en el Antiguo Testamento, apenas un par de capítulos después del pasaje que prohíbe las imágenes ( Éxodo 25:18-20).

El emperador Constantino V dio una justificación teológica más matizada para la iconoclasia. Afirmó que cada representación visual de Cristo necesariamente termina en una herejía ya que Cristo, según los dogmas cristianos generalmente aceptados, es simultáneamente Dios y el hombre, unidos sin separación, y cualquier representación visual de Cristo separa estas naturalezas, representando solo a la humanidad de Cristo, o los confunde.

El contraargumento iconófilo (pro-icono) fue articulado de manera más convincente por San Juan de Damasco y San Teodoro el Estudito. Afirmaron que los argumentos iconoclastas simplemente estaban confundidos. Las imágenes de Cristo no representan naturalezas, siendo ni divinas ni humanas, sino una persona concreta —Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Afirmaron que en Cristo se revela el significado de la prohibición del Antiguo Testamento: Dios prohibió cualquier representación de Dios (o cualquier cosa que pudiera ser adorada como un dios) porque era imposible representar al Dios invisible. Cualquier representación de este tipo sería así un ídolo, esencialmente una representación falsa o un dios falso. Pero en la persona de Cristo, Dios se hizo visible, como un ser humano concreto, por lo que pintar a Cristo es necesario como prueba de que Dios verdaderamente, no aparentemente, se hizo hombre. El hecho de que uno pueda representar a Cristo es testigo de la encarnación de Dios.

La primera fase de la iconoclasia terminó en 787, cuando el Séptimo Concilio Ecuménico (universal) de obispos se reunió en Nicea. Este concilio afirmó la visión de los iconófilos, ordenando a todos los cristianos creyentes (ortodoxos) que respetaran los santos íconos, prohibiendo al mismo tiempo su adoración como idolatría. El emperador León V inició un segundo periodo de iconoclasia en 814, pero en 843, la emperatriz Teodora proclamó la restauración de íconos y afirmó las decisiones del Séptimo Concilio Ecuménico. Este evento aún se celebra en la Iglesia Ortodoxa como la “Fiesta de la Ortodoxia”.

Recursos adicionales:

El triunfo de las imágenes: iconos, iconoclasia y encarnación

Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:

Materiales de mosaico antiguos y bizantinos

por Instituto de Arte de Chicago

Video\(\PageIndex{2}\): Video del Instituto de Arte de Chicago

Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:

Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia)

Los orígenes de la arquitectura bizantina

Periodos de la historia bizantina

Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843

Bizantino Medio c. 843 — 1204

La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261

Bizantino tardío 1261 — 1453

Post-Bizantino después de 1453

Edificios para una religión minoritaria

Oficialmente la arquitectura bizantina comienza con Constantino, pero las semillas para su desarrollo se sembraron al menos un siglo antes de que el Edicto de Milán (313) otorgara tolerancia al cristianismo. Aunque la evidencia física limitada sobrevive, una combinación de arqueología y textos puede ayudarnos a comprender la formación de una arquitectura al servicio de la nueva religión.

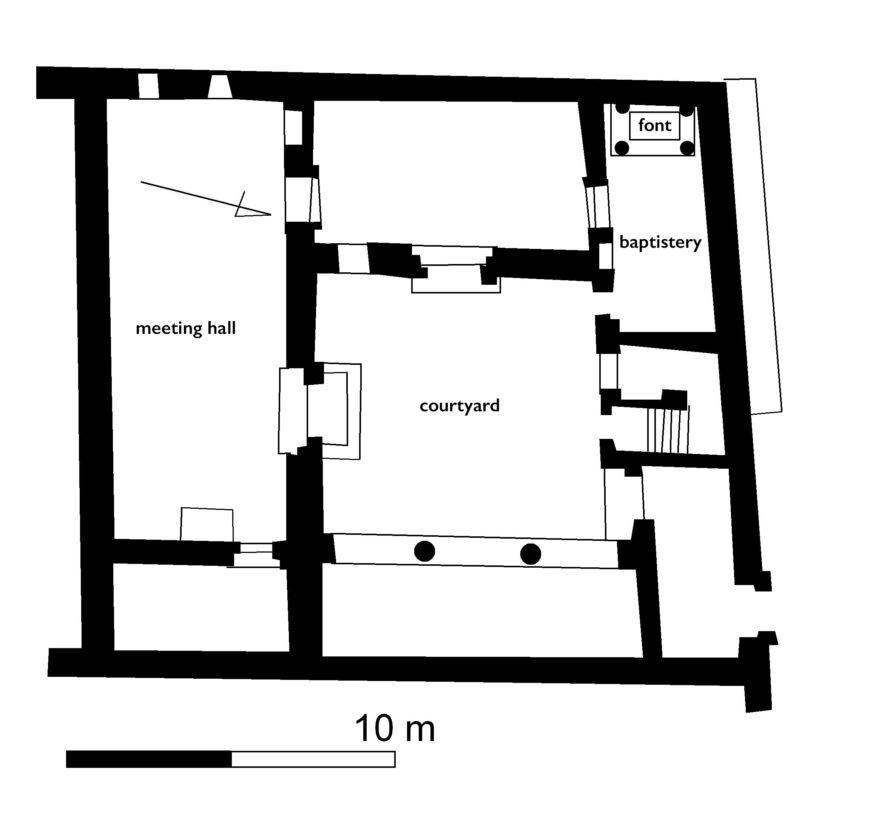

La domus ecclesiae, o casa-iglesia, representaba con mayor frecuencia una adaptación de una residencia antigua tardía existente para incluir una sala de reuniones y quizás un baptisterio. La mayoría de los ejemplos se conocen a partir de textos; si bien hay restos significativos en Roma, donde fueron conocidos como tituli, la mayoría de los primeros sitios de culto cristiano fueron posteriormente reconstruidos y ampliados para darles un carácter adecuadamente público, destruyendo así gran parte de la evidencia física.

Las sinagogas y mitrías de la época se conservan considerablemente mejor. Una excepción notable es la Casa Cristiana en Dura-Europas en Siria, construida c. 200 sobre un plano típico de patio. Modificada c. 230, se unieron dos salas para formar una sala de reuniones longitudinal; otra estaba provista de una piscina (una cuenca para el agua) para funcionar como baptisterio de iniciación cristiana.

Otra casa-iglesia, considerablemente modificada, fue la casa de San Pedro en Capharnaum, visitada por los primeros peregrinos.

Entierros de los primeros cristianos

Sobrevive mejor evidencia para las costumbres funerarias, que fueron de primordial preocupación en una religión que prometía la salvación después de la muerte. A diferencia de los paganos, que practicaban tanto la cremación como la inhumación (entierro), los cristianos insistieron en la inhumación por la creencia en la resurrección corporal de los muertos al final de los días. Además de las áreas (cementerios sobre el suelo) y las catacumbas (cementerios subterráneos), los cristianos requirieron escenarios para banquetes conmemorativos o refrigeria, un remanente de las prácticas paganas.

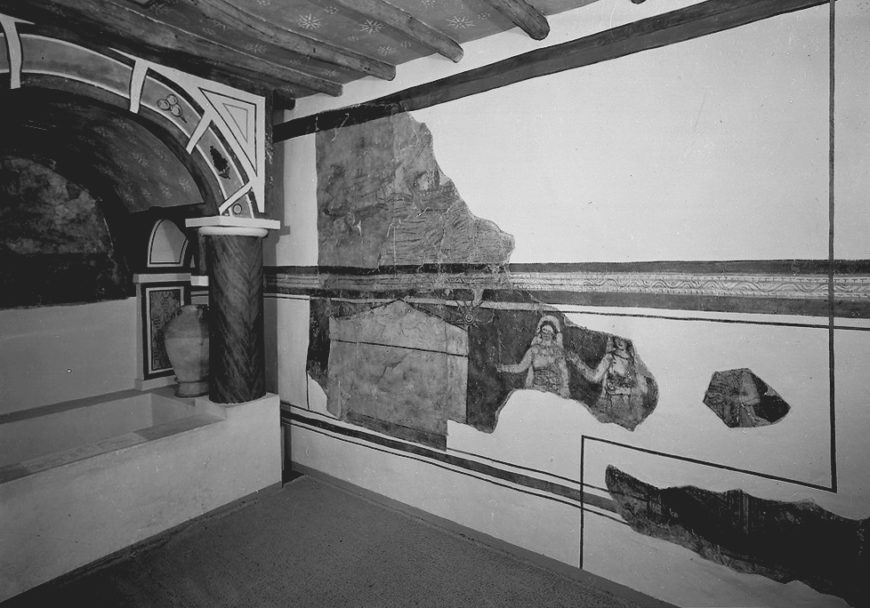

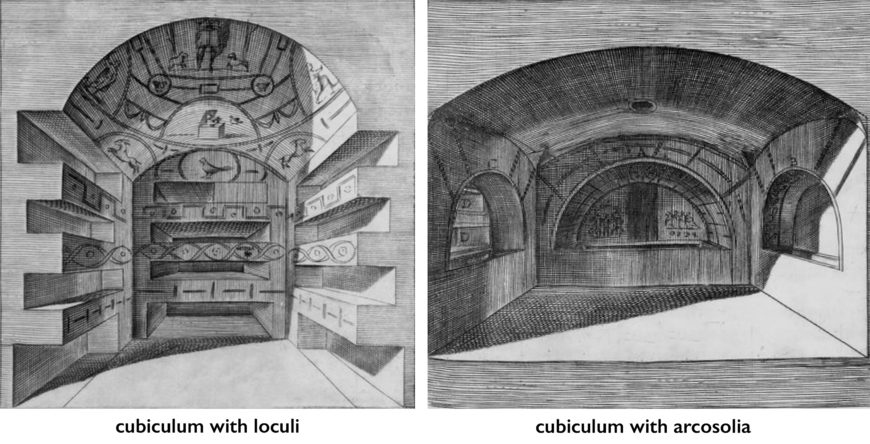

Los primeros entierros cristianos en las catacumbas romanas estaban situados en medio de los de otras religiones, pero a finales del siglo II, se conocen cementerios exclusivamente cristianos, comenzando con la Catacumba de San Calixto en la Vía Appia, c. 230. Originalmente bien organizadas con una serie de corredores paralelos tallados en la toba (una roca porosa común en Italia), las catacumbas se expandieron y crecieron más laberínticas en los siglos posteriores. En su interior, la forma más común de tumba era un simple, lóculo similar a un estante organizado en múltiples niveles en las paredes de los pasillos. Un pequeño cubículo rodeado de tumbas de arcosolio proporcionó un escenario para entierros más ricos y evidencia de estratificación social dentro de la comunidad cristiana.

Sobre el suelo, una estructura cubierta simple proporcionó un escenario para la refrigeria, como la triclia excavada debajo de S. Sebastiano, por la entrada de las catacumbas.

El desarrollo de un culto a mártires con la iglesia primitiva llevó al desarrollo de monumentos conmemorativos, generalmente llamados martires, pero también referidos en textos como tropaia y heroa. Entre los de Roma, el más importante fue el tropaión que marcaba la tumba de San Pedro en la necrópolis del Cerro Vaticano.

Aumento de la visibilidad

Para la época de la Tetrarquía, los edificios cristianos se habían vuelto más visibles y más públicos, pero sin la escala y la generosidad de sus sucesores oficiales. En Roma, la sala de reuniones de S. Crisogono parece haber sido fundada c. 300 como un monumento cristiano visible. De igual manera en Nikomedia al mismo tiempo, el salón de reuniones cristiano era lo suficientemente prominente como para ser visto desde el palacio imperial. Así como la estructura administrativa de la iglesia y el carácter básico del culto cristiano se establecieron en los primeros siglos, el edificio preconstantiniano sentó las bases para desarrollos arquitectónicos posteriores, abordando las funciones básicas que serían de primera preocupación en siglos posteriores: comunal el culto, la iniciación al culto, el entierro y la conmemoración de los muertos.

Mecenazgo imperial

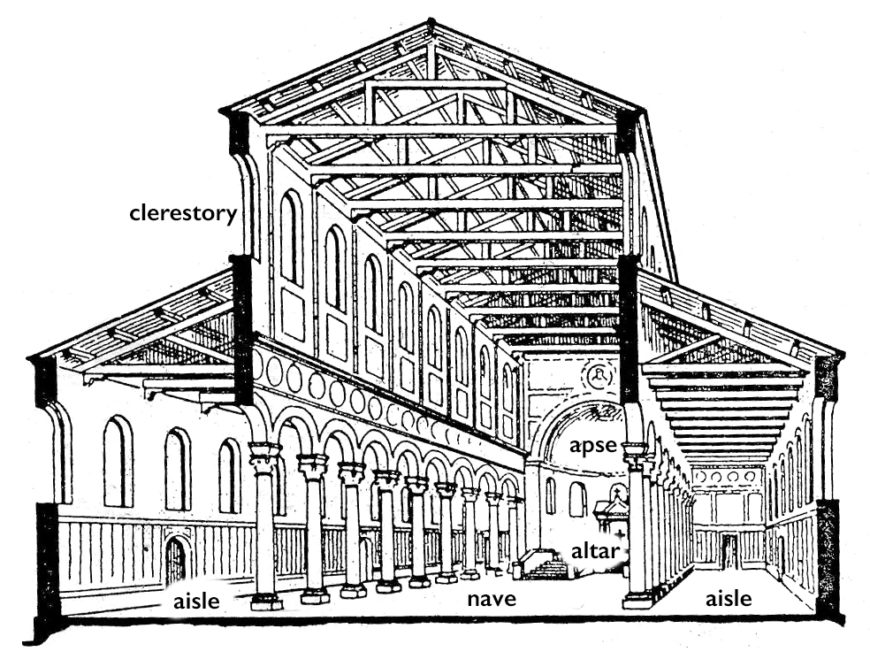

Con la aceptación por parte de Constantino del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en 313, se comprometió con el mecenazgo de edificios destinados a competir visualmente con sus homólogos paganos. En grandes centros como Roma, esto significó la construcción de enormes basílicas capaces de albergar congregaciones numeradas en miles. Si bien se han debatido las asociaciones simbólicas de la basílica cristiana con sus predecesores romanos, tematizó el poder y la opulencia de formas comparables pero no exclusivas de los edificios imperiales.

Formalmente, la basílica también se encontraba en marcado contraste con el templo pagano, en el que el culto se realizaba al aire libre. La basílica de la iglesia era esencialmente una casa de reuniones, no una estructura sagrada, pero una presencia sagrada fue creada por la congregación uniéndose en oración común; la gente, no el edificio, comprendía la ekklesia (la palabra griega para “iglesia”).

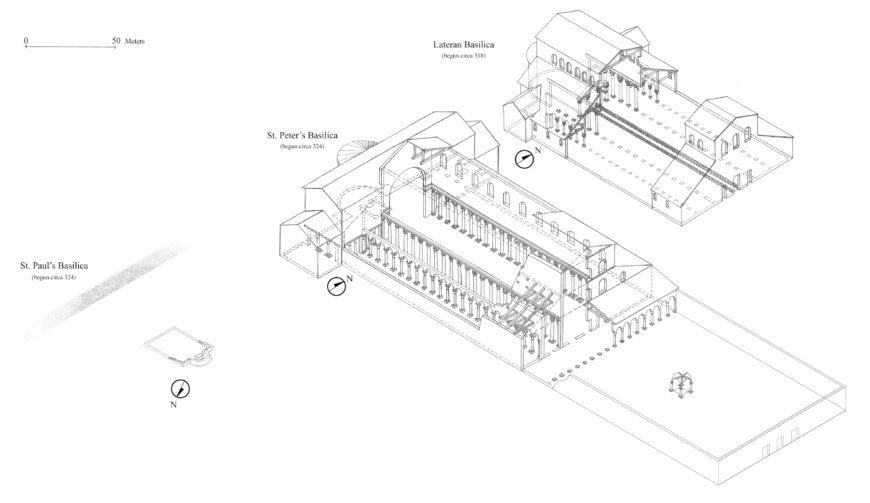

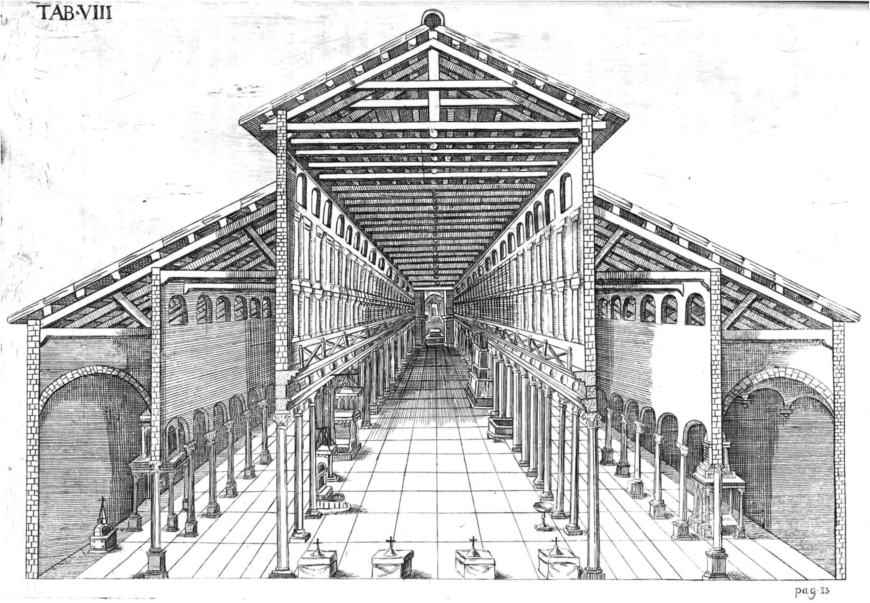

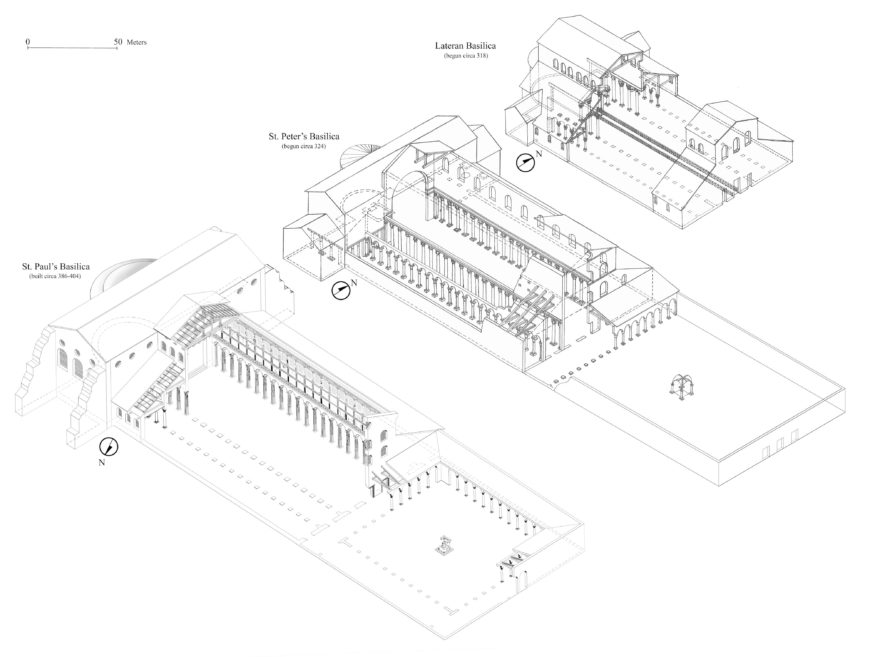

La basílica de Letrán, originalmente dedicada a Cristo, se inició c. 313 para servir como catedral de Roma, construida sobre los terrenos de un palacio imperial, donada para ser la residencia del obispo. De planta de cinco pasillos, la nave alta de la basílica estaba iluminada por ventanas de clérigos, que se elevaban por encima de los pasillos laterales acoplados a lo largo de los flancos y terminaban en un ábside en el extremo oeste, que sostenía asientos para el clero. Antes del ábside, el altar estaba rodeado por un recinto de plata, decorado con estatuas de Cristo y los Apóstoles.

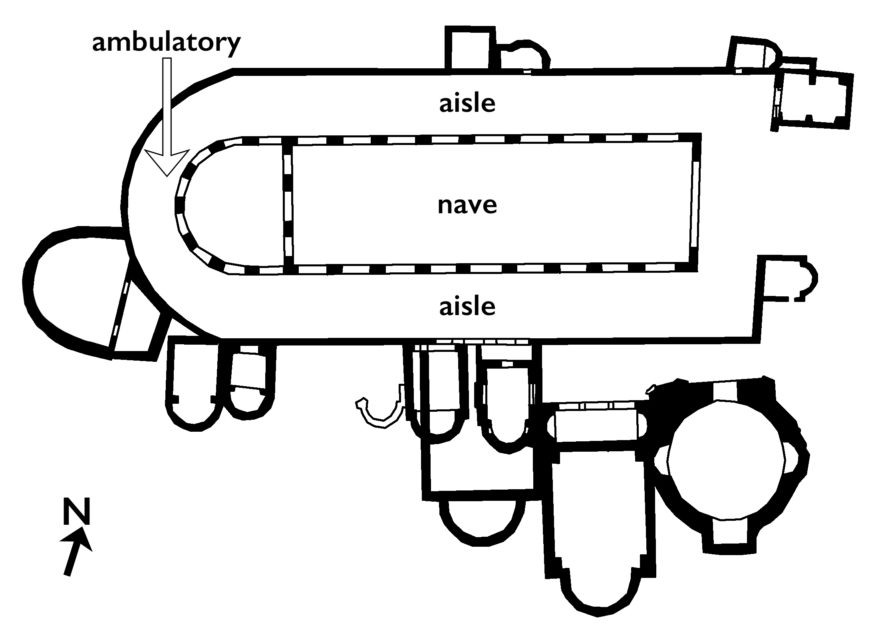

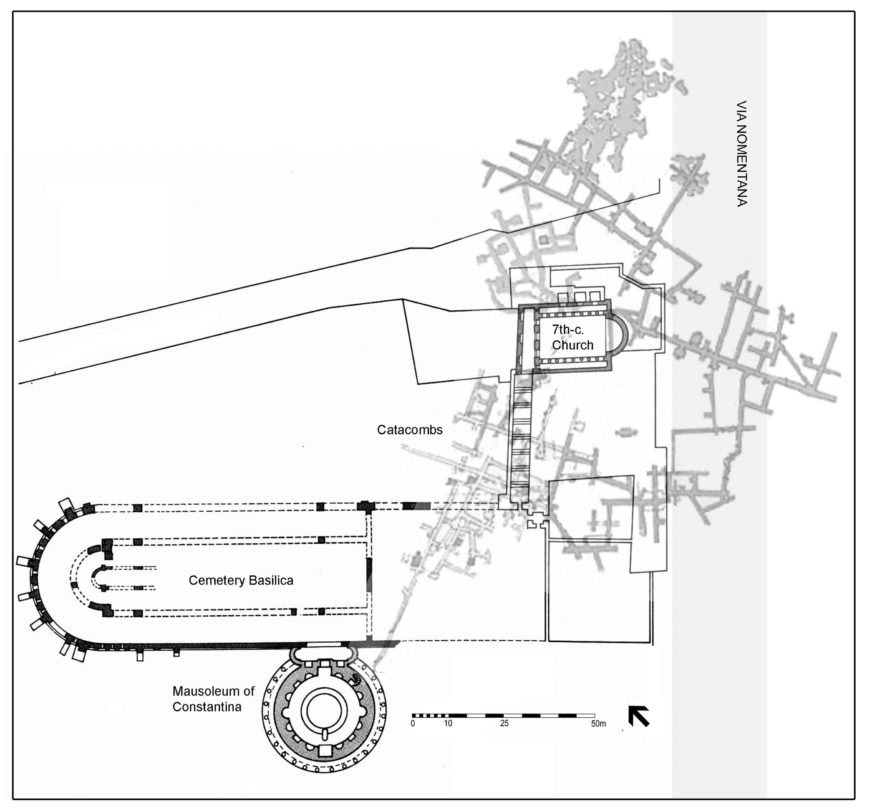

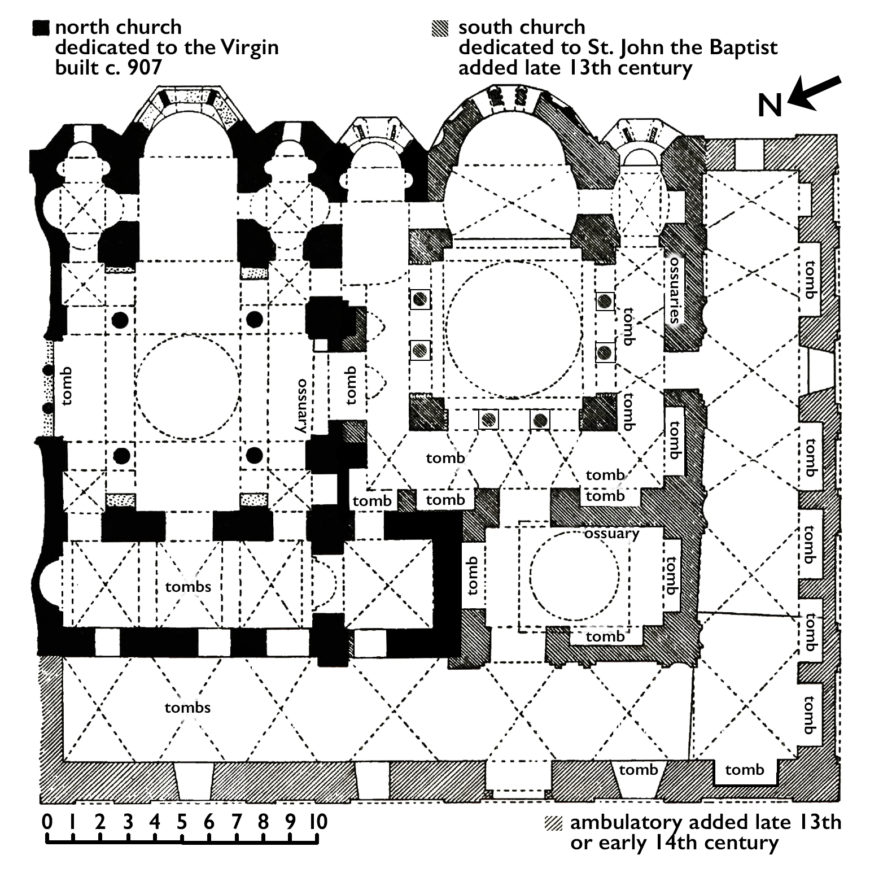

Además de las iglesias congregacionales, entre las que destaca la Letranense, apareció en Roma al mismo tiempo un segundo tipo de basílica (o basílica ambulatoria), ambientada dentro de los cementerios fuera de las murallas de la ciudad, aparentemente asociada a las veneradas tumbas de los mártires. S. Sebastiano, probablemente originalmente la Basílica Apostolorum, que pudo haberse iniciado inmediatamente antes de la Paz de la Iglesia, se levantó en el sitio de la triclia anterior, en la que los grafitis dan testimonio de la especial veneración de Pedro y Pablo en el lugar. Estas llamadas basílicas de cementerio proporcionaron un escenario para banquetes funerarios conmemorativos. Entierros esencialmente cubiertos, los pisos de las basílicas estaban pavimentados con tumbas y sus paredes envueltas por mausolea.

En plan eran de tres pasillos, con el pasillo continuando hacia un ambulatorio que rodeaba el ábside en el extremo oeste. A finales del siglo IV, sin embargo, se suprimió la práctica del banquete funerario, y las basílicas del gran cementerio fueron abandonadas o transformadas en iglesias parroquiales.

Martyria

Constantino también apoyó la construcción de martiria monumental.

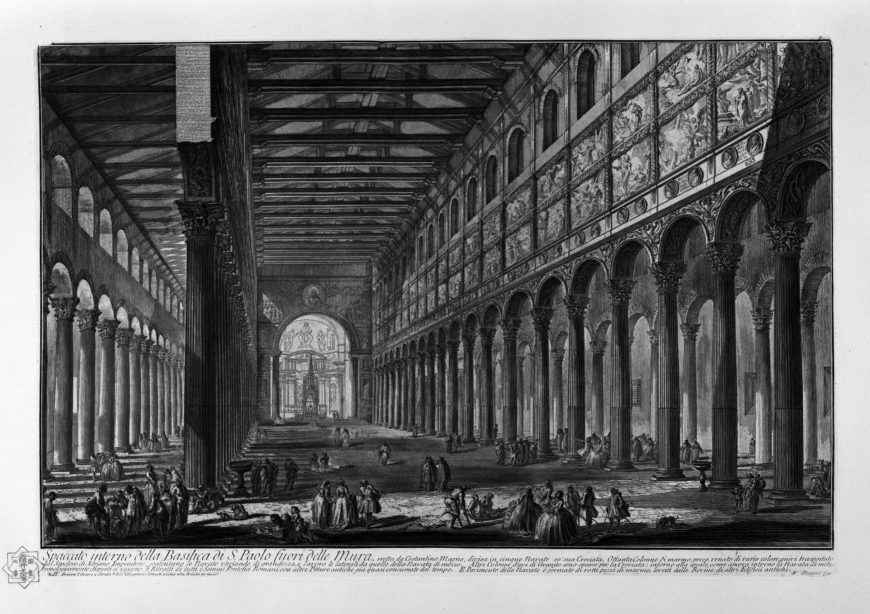

Lo más importante en Occidente fue la basílica de San Pedro en Roma, iniciada c. 324, originalmente funcionando como una combinación de basílica de cementerio y martirio, ubicada de manera que el punto focal era el marcador en la tumba de Pedro, cubierta por un copón (dosel) y ubicada en la cuerda del ábside occidental. La enorme basílica de cinco pasillos sirvió de escenario para entierros y refrigeria. A esto se yuxtapuesto un crucero —esencialmente un navío transversal, de un solo pasillo— que daba acceso a la tumba del santo. El atrio oriental parece haber sido ligeramente posterior en la fecha.

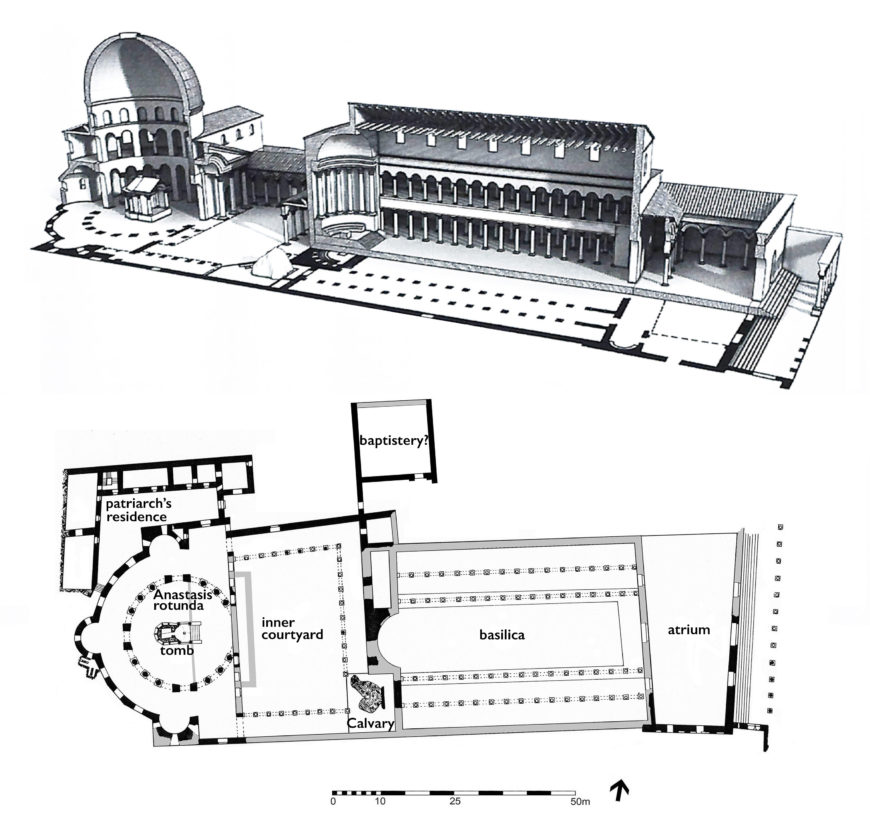

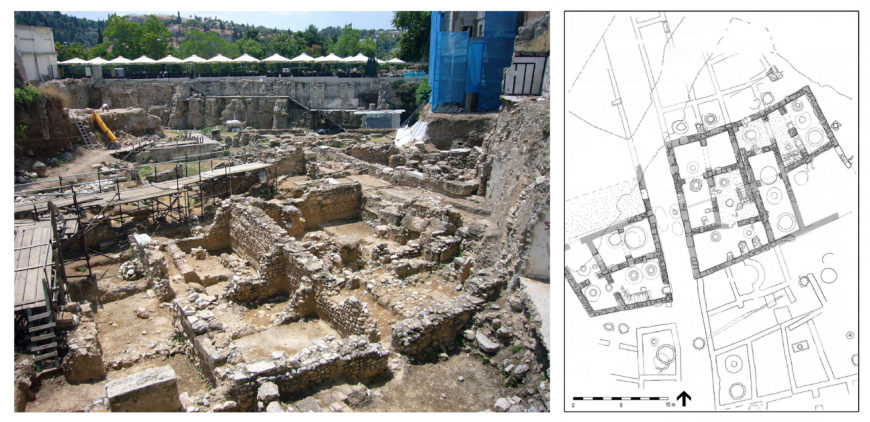

En Tierra Santa, los santuarios mayores yuxtaponían de manera similar las basílicas congregacionales con estructuras conmemorativas de planificación central que albergaban el sitio venerado. En Belén (c. 324), una basílica corta de cinco pasillos terminó en un octágono que marca el lugar del nacimiento de Cristo. En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro de Constantino (dedicada 336) marcaba los sitios de la Crucifixión, el Entierro y la Resurrección de Cristo, y consistía en un complejo extenso con un atrio que se abre desde la calle principal de la ciudad; una basílica congregacional de cinco pasillos con galería; un patio interior con la roca del Calvario en una capilla en su esquina sureste; y los edículos de la Tumba de Cristo, liberados del lecho rocoso circundante, hacia el oeste. La Rotonda de Anastasis, que encierra el edículo de la Tumba, se completó sólo después de la muerte de Constantino.

La mayoría de los martirios eran considerablemente más simples, a menudo no más que una pequeña basílica. En la iglesia Eleona de Constantino en el Monte de los Olivos, por ejemplo, se construyó una sencilla basílica sobre la cueva donde Cristo había enseñado a los Apóstoles.

Los relatos de los peregrinos, como el que dejó la monja española Egeria (c. 380), proporcionan una visión fascinante de la vida en los santuarios. Estos grandes edificios jugaron un papel importante en el desarrollo del culto a las reliquias, pero fueron menos importantes para el posterior desarrollo de la arquitectura bizantina.

Nueva Roma

Además de su aceptación del cristianismo, otro gran logro de Constantino fue el establecimiento de una nueva residencia imperial y posterior ciudad capital en el Oriente, estratégicamente ubicada en el estrecho del Bósforo. Nova Roma o Constantinopla, tal como se expuso en 324-330, amplió la armadura urbana de la antigua ciudad de Bizanción hacia el oeste para llenar la península entre el Mar de Mármara y el Cuerno de Oro, combinando elementos de urbanismo romano y helenístico.

Al igual que la antigua Roma, la nueva ciudad de Constantino se construyó sobre siete colinas y se dividió en catorce distritos; su palacio imperial yacía junto a su hipódromo, que de manera similar estaba equipado con una caja de observación real. Al igual que en Roma, había una casa del Senado, un Capitolio, grandes baños y otros servicios públicos; los foros imperiales proporcionaban sus espacios públicos; columnas triunfales, arcos y monumentos, entre ellos un coloso del emperador como Apollo-Helios, y una variedad de dedicatorias impartieron asociaciones miméticas con la antigua capital.

El propio mausoleo de Constantino se estableció en una posición que fomentaba una comparación con la del mausoleo de Augusto en Roma; la basilica cruciforme contigua —la iglesia de los Santos Apóstoles— fue añadida aparentemente por sus hijos. Más allá de la muy alterada columna de pórfido que alguna vez estuvo en el centro de su foro, sin embargo, prácticamente nada sobrevive de la época de Constantino; la ciudad continuó expandiéndose mucho después de su fundación.

Siguiente: lee sobre Arquitectura bizantina primitiva después de Constantino

Recursos adicionales

Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)

Arquitectura bizantina temprana después de Constantino

Periodos de la historia bizantina

Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843

Bizantino Medio c. 843 — 1204

La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261

Bizantino tardío 1261 — 1453

Post-Bizantino después de 1453

Basilicas y nuevas formas

Después de la época de Constantino, surgió una arquitectura de iglesia estandarizada, con la basílica para el culto congregacional dominando la construcción.

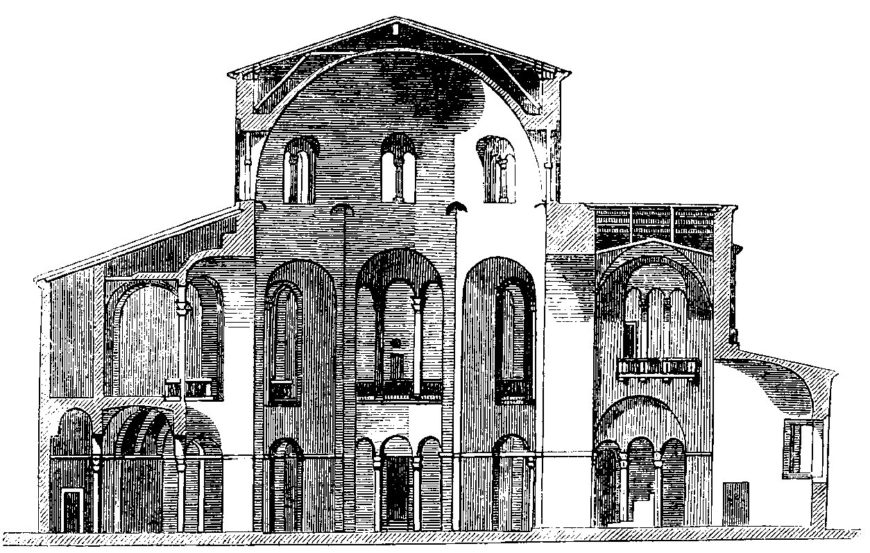

Hubo numerosas variaciones regionales: en Roma y Occidente, por ejemplo, las basílicas generalmente se alargaban sin galerías, como en S. Sabina en Roma (522-32) o S. Apollinare Nuovo en Rávena (c. 490).

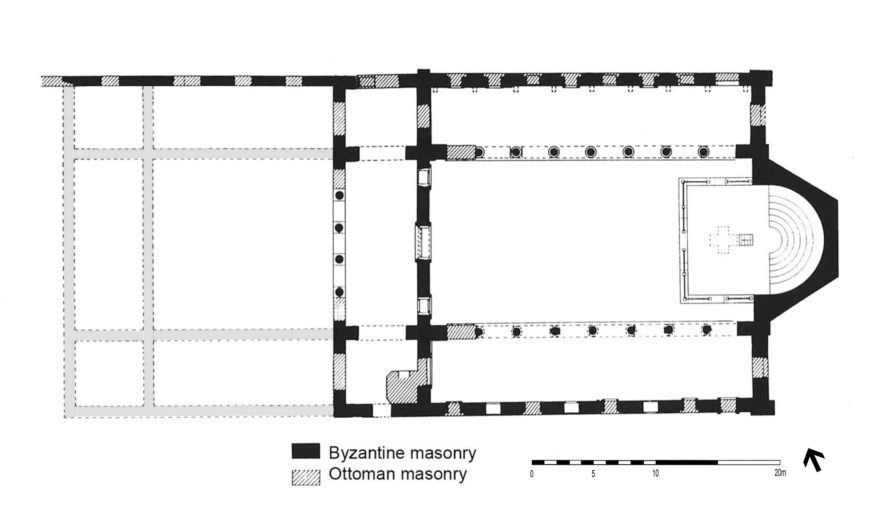

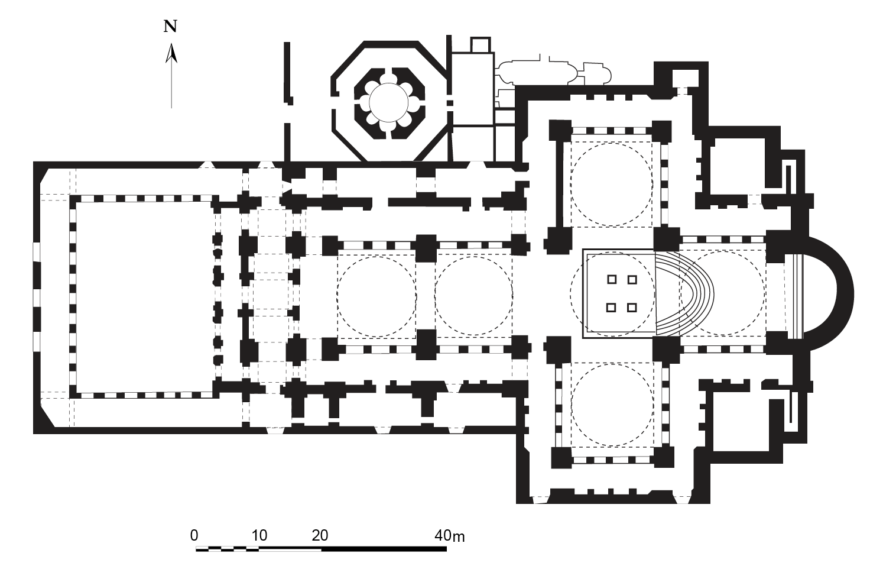

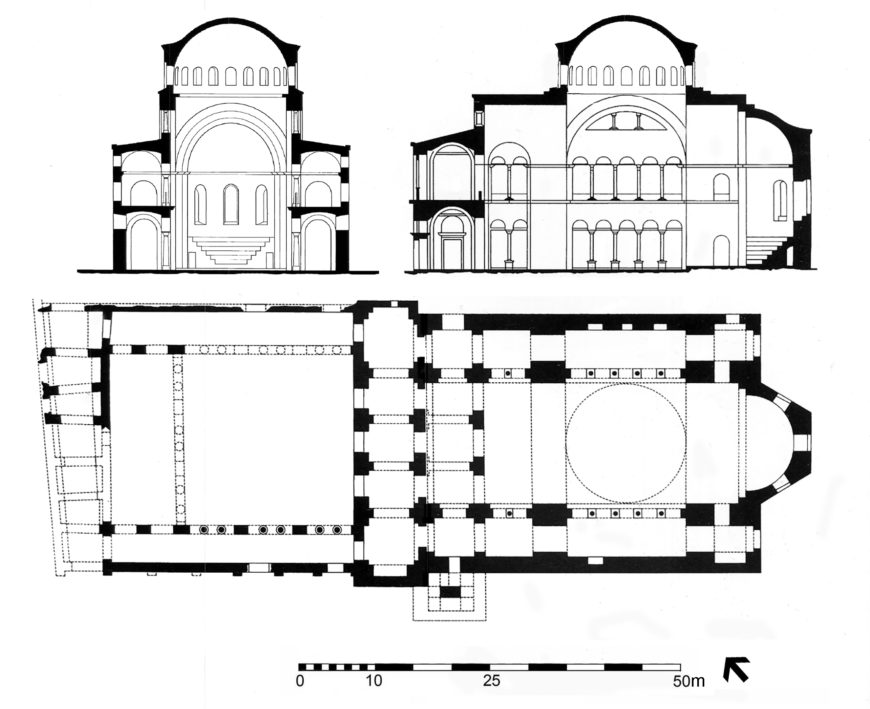

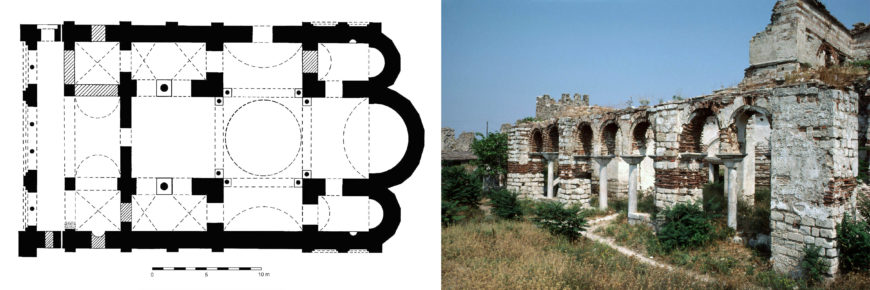

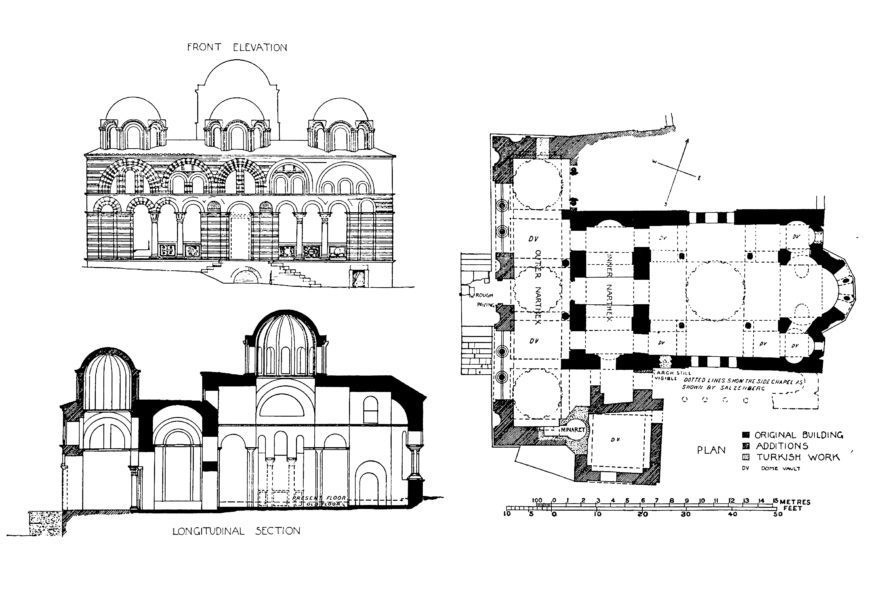

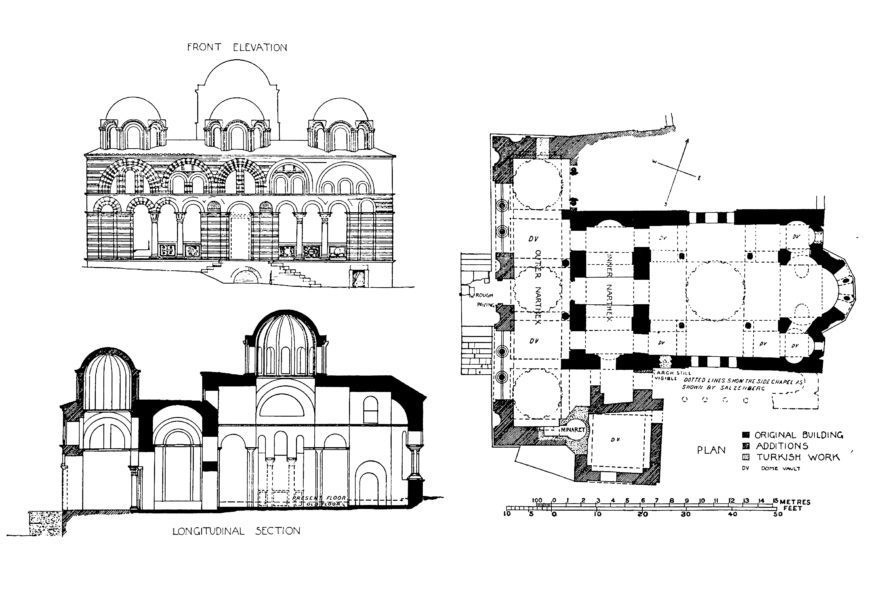

En Oriente los edificios eran más compactos y las galerías eran más comunes, como en San Juan Stoudios en Constantinopla (458) o los Achieropoiitos en Tesalónica (principios del siglo V) (ver plano y elevación).

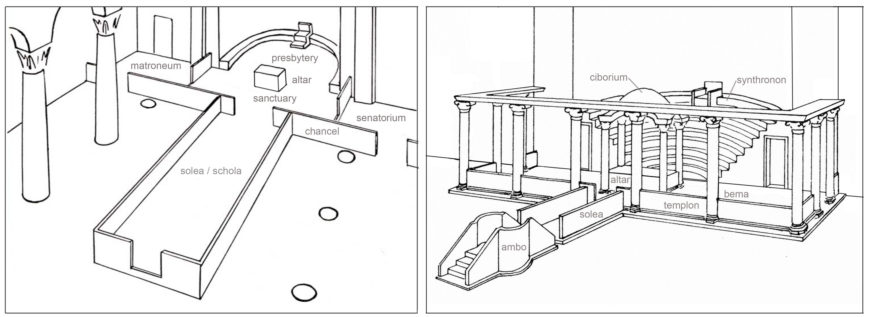

Para el siglo V, la liturgia se había estandarizado, pero, de nuevo, con algunas variaciones regionales, evidentes en la planeación y amueblamiento de las basílicas. En general, la zona del altar estaba encerrada por una barrera templónica, con asientos semicirculares para los oficiantes (el sintronón) en la curvatura del ábside. El altar mismo estaba cubierto por un copón. Dentro de la nave, un púlpito elevado o ambo proporcionó un escenario para las lecturas del Evangelio.

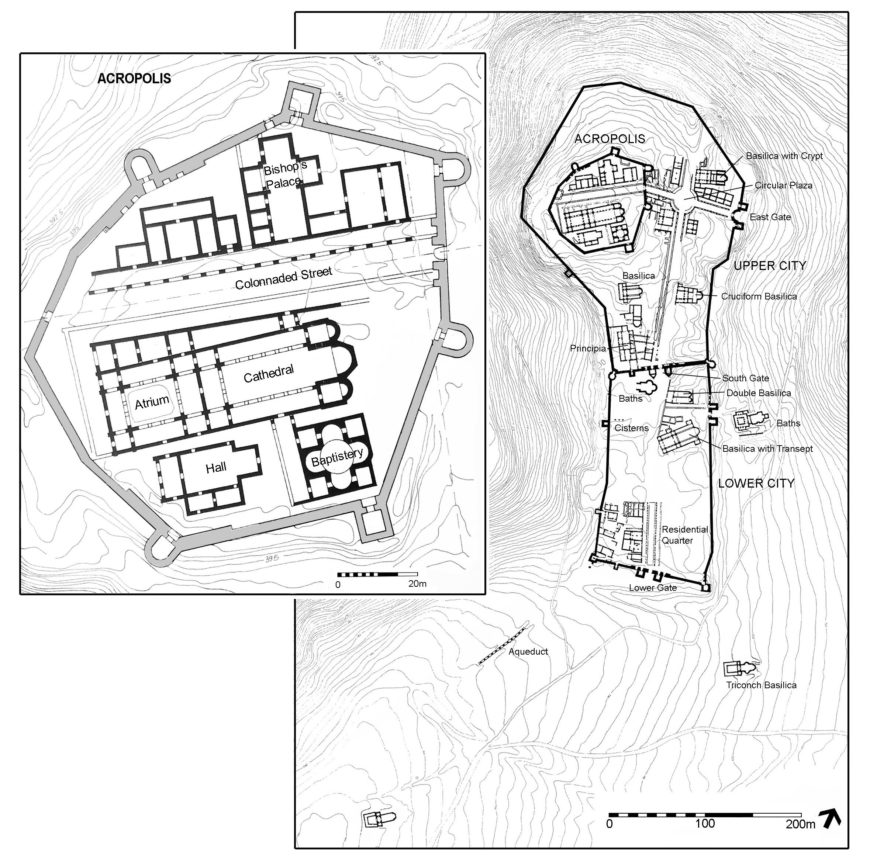

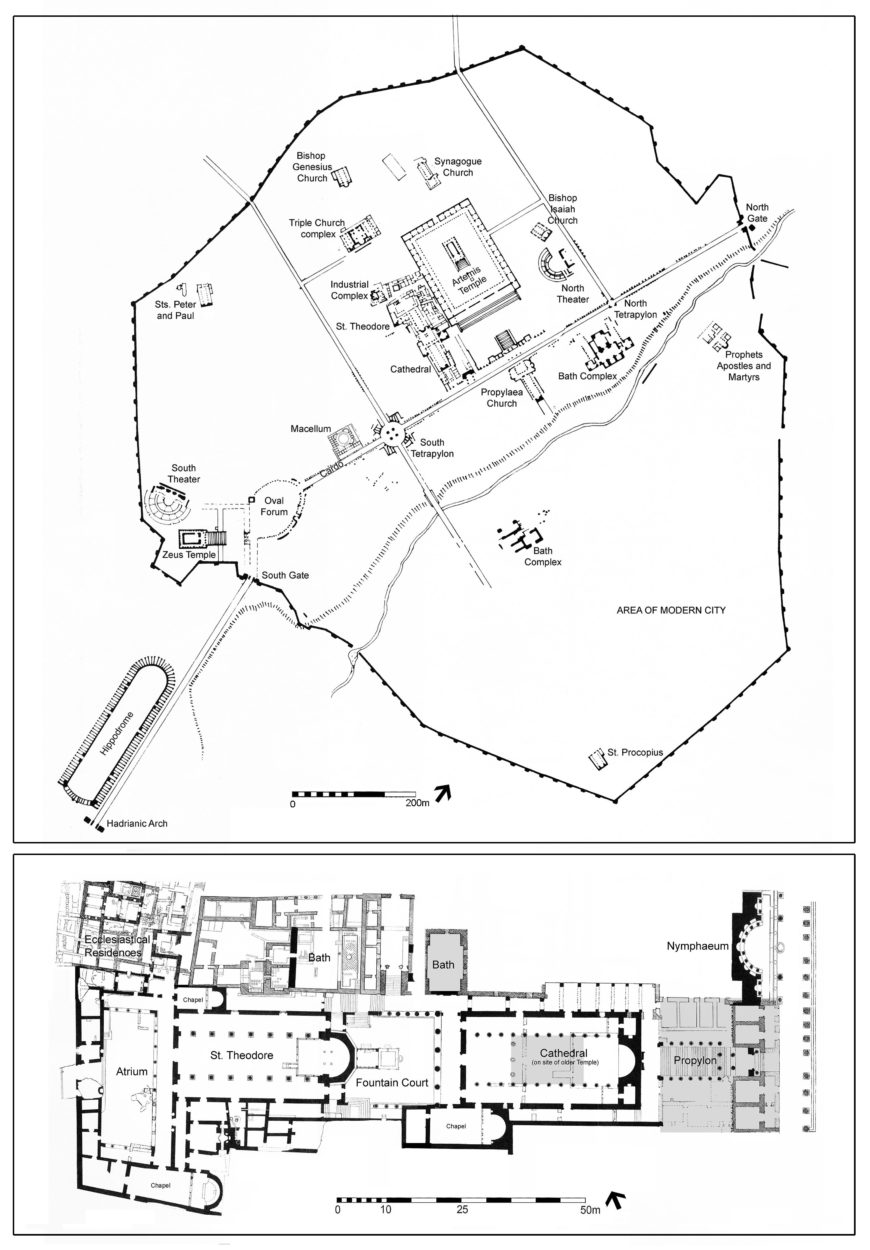

La liturgia probablemente tuvo menos efecto en la creación de nuevos diseños arquitectónicos que en el creciente simbolismo y santificación del edificio de la iglesia. Surgen algunos tipos de edificios nuevos, como la iglesia cruciforme, el tetraconcha, el octágono y una variedad de estructuras de planificación central. Tales formas pueden haber tenido connotaciones simbólicas; por ejemplo, el plan cruciforme puede ser un reflejo de la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla o asociado con la cruz vivificante, como en S. Croce en Rávena o SS. Apostoli en Milán. Otros diseños innovadores pueden haber tenido su origen en la geometría arquitectónica, como el enigmático S. Stefano Rotondo (468-83) en Roma. Las iglesias tetraconcas aisladas, alguna vez pensadas como una forma asociada con la martiria, son probablemente catedrales o iglesias metropolitanas. La tetraconcha de principios del siglo XV en la Biblioteca de Adriano en Atenas fue probablemente la primera catedral de la ciudad; que en Selucia Pieria-Antioquía, de finales del siglo V, fue posiblemente una iglesia metropolitana.

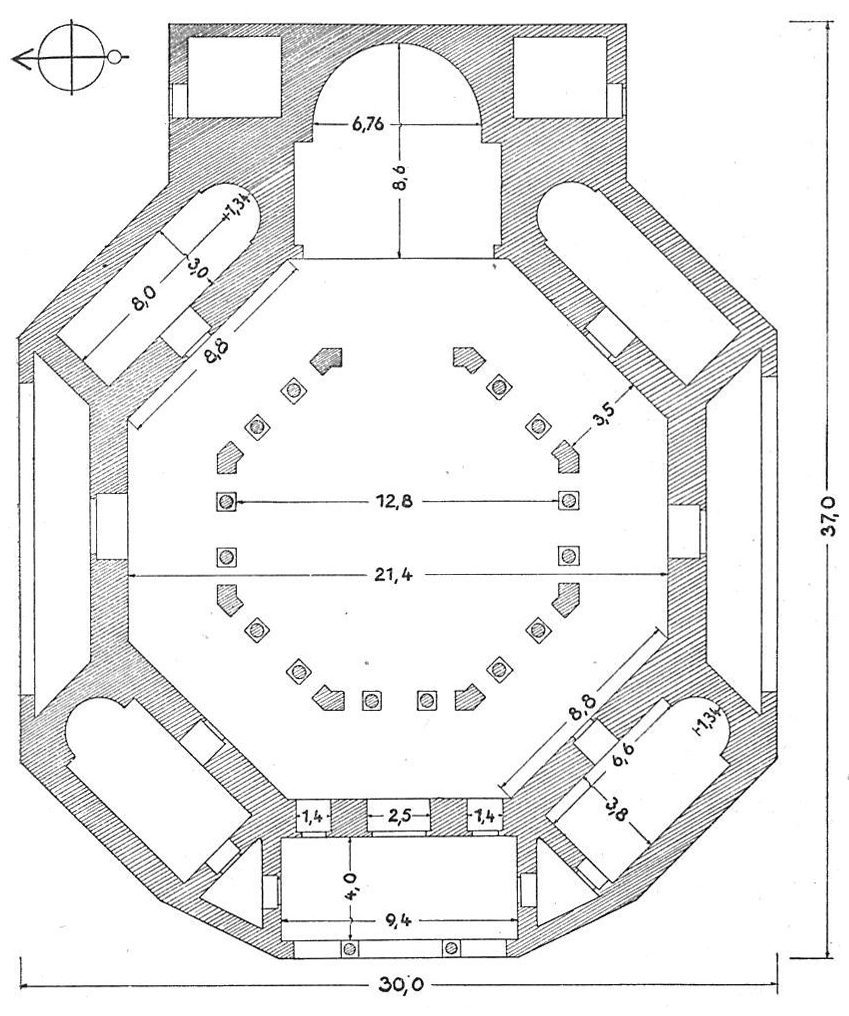

Bautisterias

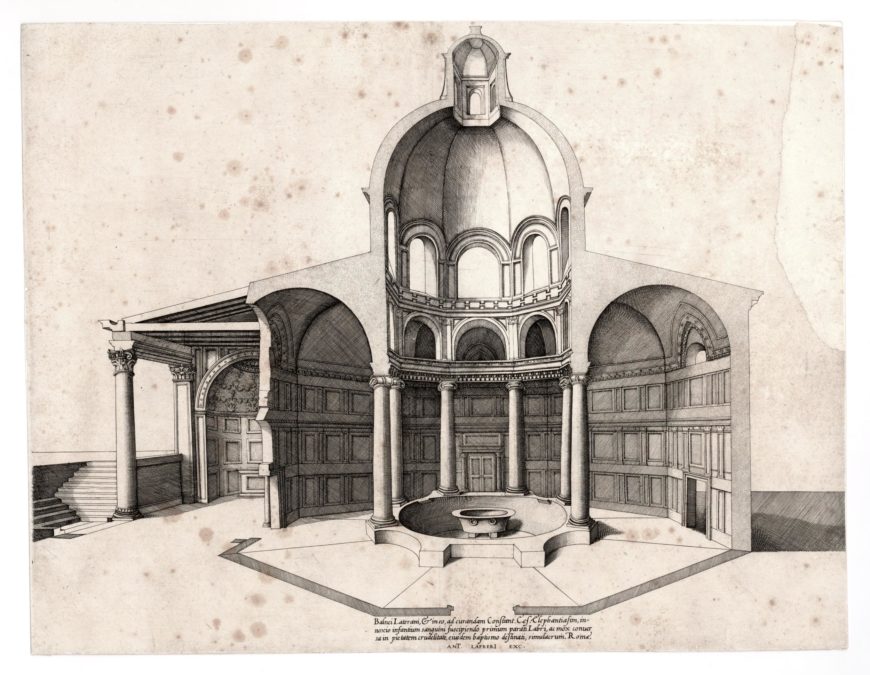

Los baptisterios también aparecen como edificios prominentes en todo el Imperio, necesarios para las elaboradas ceremonias dirigidas a adultos conversos y catecúmenos. Lo más común fue un edificio simbólicamente resonante, octogonal que albergaba la fuente y se adjuntaba a la catedral, como ocurre con el Baptisterio ortodoxo (o neónico) de Rávena, c. 400-450. En Roma, el baptisterio de Letrán era una estructura octogonal independiente que se encontraba al norte del ábside de la basílica. Construido bajo Constantino, el baptisterio se expandió bajo el Papa Sixto III en el siglo V con la adición de un ambulatorio alrededor de su estructura central. La inscripción San Ambrosio compuesta para su baptisterio de Milán aclara el simbolismo de tales edificios de ocho lados:

El templo de ocho lados se ha levantado con fines sagrados

La fuente octogonal es digna para esta tarea.

Es aparente que el salón bautismal surja en este número

Por el cual la verdadera salud regresa a las personas

A la luz del Cristo resucitado inscripción atribuida a San Ambrosio de Milán

Asociado a muerte y resurrección, el tipo de planeación deriva de la mausolea tarromana, aunque no directamente de la Rotonda de Anastasis. Abundan las variaciones: en Butrinto (en la Albania moderna) y Nocera (en el suroeste de Italia), por ejemplo, los bautisterios tienen ambulatorios; en el norte de África, la arquitectura tiende a seguir siendo simple, mientras se elabora la forma de la fuente. Con el cambio al bautismo infantil y una ceremonia simplificada, sin embargo, los bautisterios monumentales dejan de construirse después del siglo VI.

Martyria y Mausolea

Si bien la iglesia gradualmente eliminó los grandes banquetes fúnebres en las tumbas de los mártires, el culto a los mártires se manifestó de otras maneras, notablemente la importancia de la peregrinación y la difusión de reliquias. A pesar de esto, no había una forma arquitectónica estándar para la martiria, que en cambio parece depender de condiciones específicas del sitio o desarrollos regionales. En Roma, por ejemplo, S. Paolo fuori le mura (San Pablo Extramuros), iniciado 384, sigue el modelo de San Pedro al agregar un crucero a una enorme basílica de cinco pasillos.

En Tesalónica, la basílica de H. Demetrios (finales del siglo V) incorporó los restos de una cripta y otras estructuras asociadas al baño romano donde Demetrio fue martirizado.

En las zonas rurales surgieron grandes complejos, como en Qal'at Sam'an, construido c. 480-90 en Siria, que tenía cuatro basílicas que irradiaban desde un núcleo octogonal, donde se encontraba la columna del santo estilita.

Toda una ciudad (Abu Mena), con arquitectura eclesiástica de complejidad creciente, creció alrededor de la venerada tumba de San Menas en Egipto.

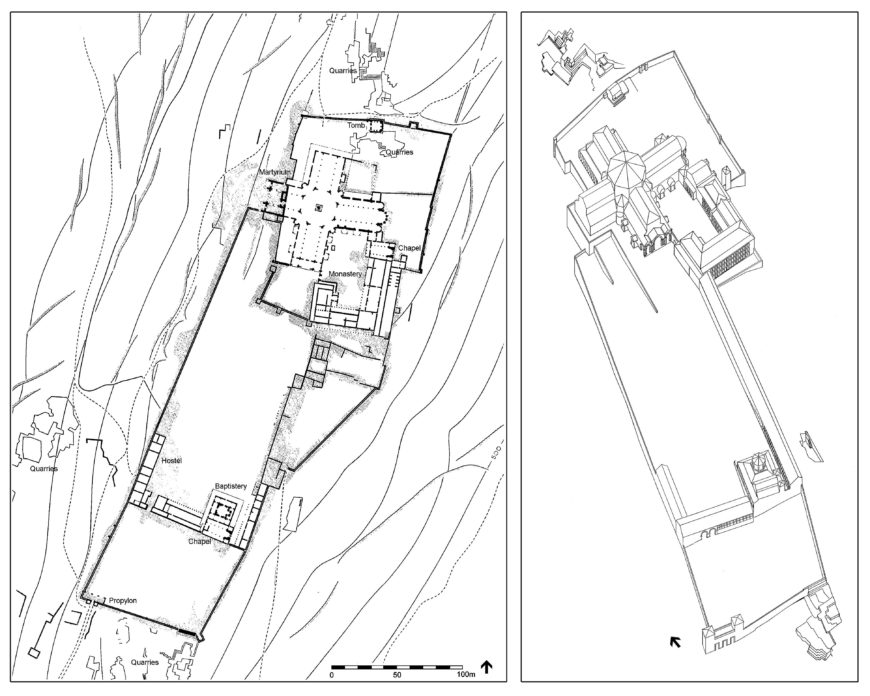

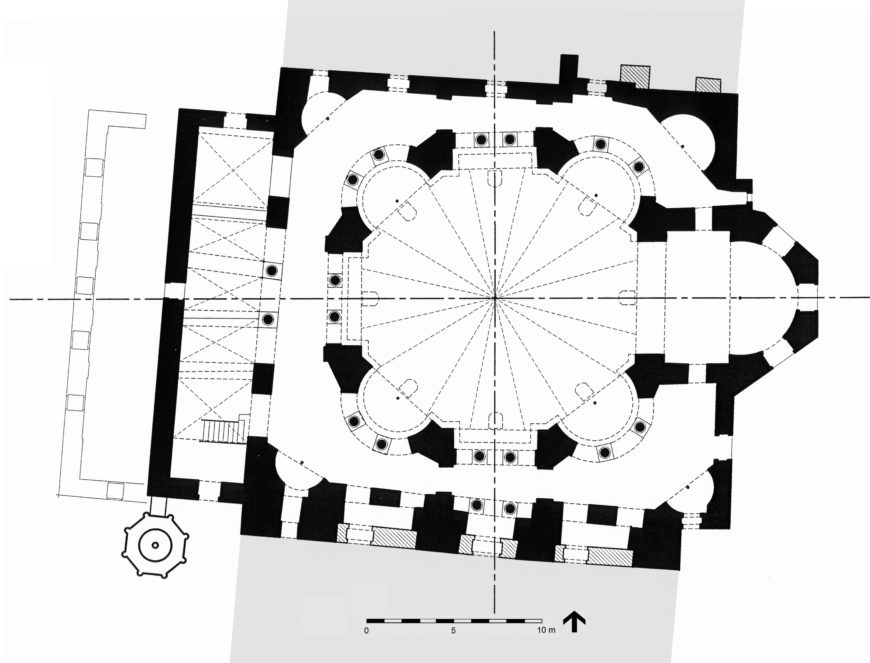

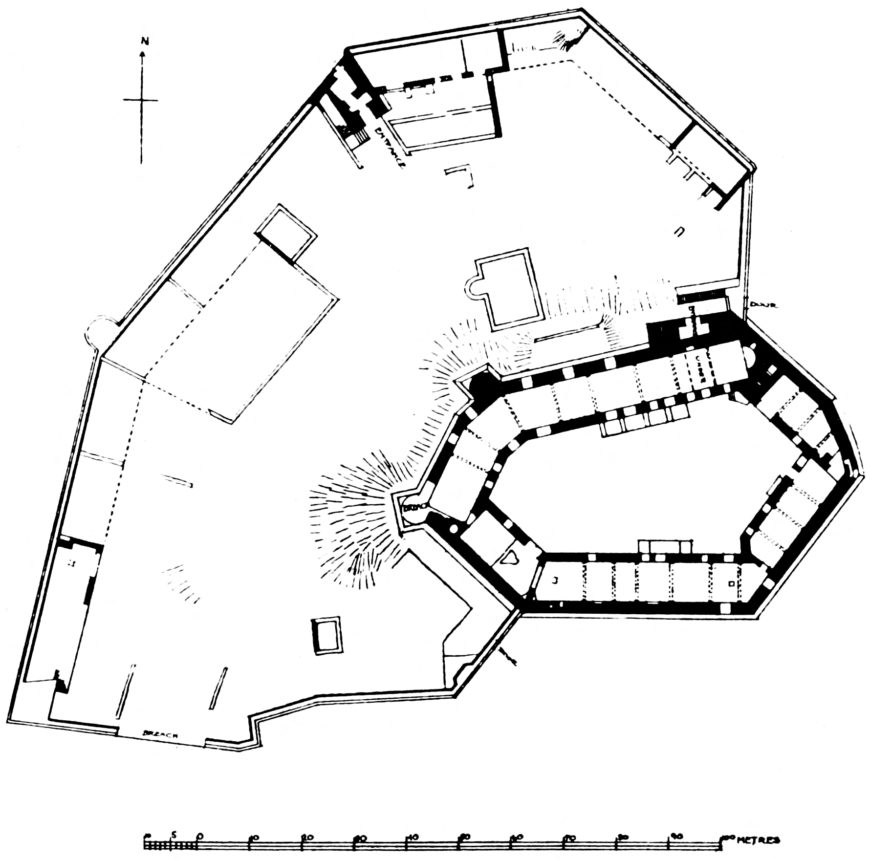

En Hierápolis en Asia Menor, se construyó un gran complejo octogonal en el sitio de la tumba de San Felipe (ver plano).

En Éfeso, una iglesia cruciforme se levantó en la tumba de San Juan Evangelista.

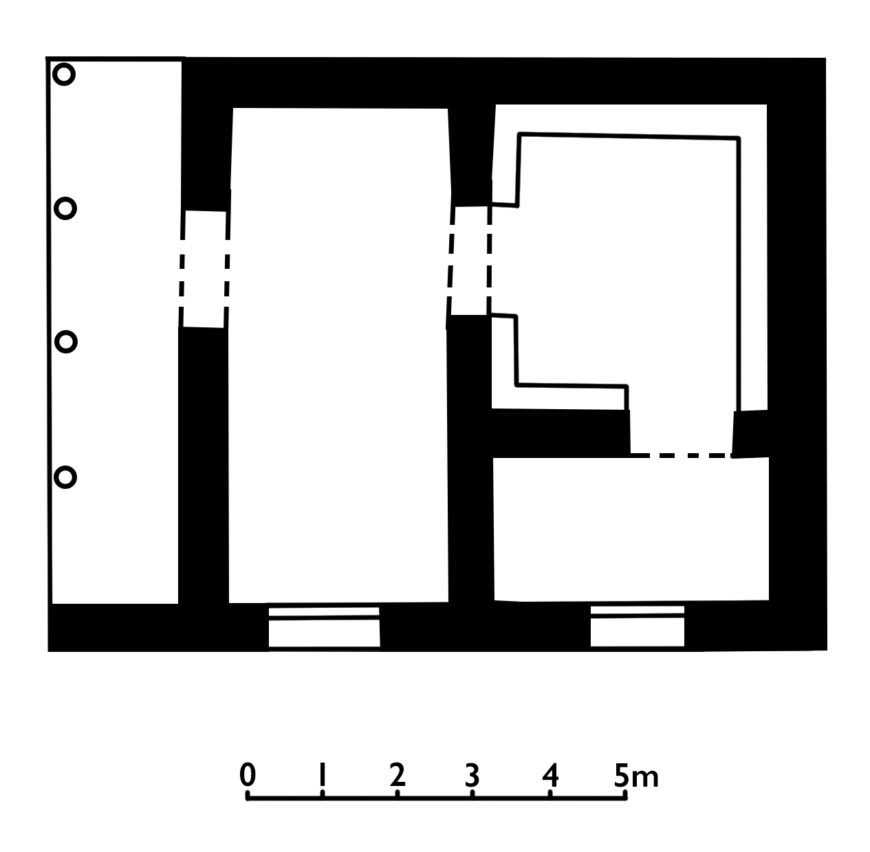

Otros eran más simples en forma. En el martirio de Santa Tekla en Meryemlik, c. 480, se añadió una basílica de tres pasillos sobre su cueva sagrada. En el Sinaí, la basílica del siglo VI fue aumentada por capillas subsidiarias a lo largo de sus costados, pero el sitio sagrado —la Zarza Ardiente— yacía afuera, inmediatamente al este de su ábside (ver plano).

El deseo de un entierro privilegiado perpetuaba la tradición de la mausolea de la Antigüedad tardía, que a menudo eran octogonales o planeadas centralmente. En Roma, la mausolea del siglo IV de Helena y Constantina se adjuntó a las basílicas del cementerio.

Las capillas cruciformes parecen ser una nueva creación, con una forma que derivó su significado de la Cruz vivificante, relación enfatizada en el bien conservado Mausoleo de Galla Placidia, construido c. 425, en Rávena, que originalmente estaba adherida a una iglesia cruciforme dedicada a S. Croce.

En Constantinopla, los sucesores de Constantino fueron enterrados en la rotonda en la iglesia de los Santos Apóstoles o sus dependencias.

Monasticismo

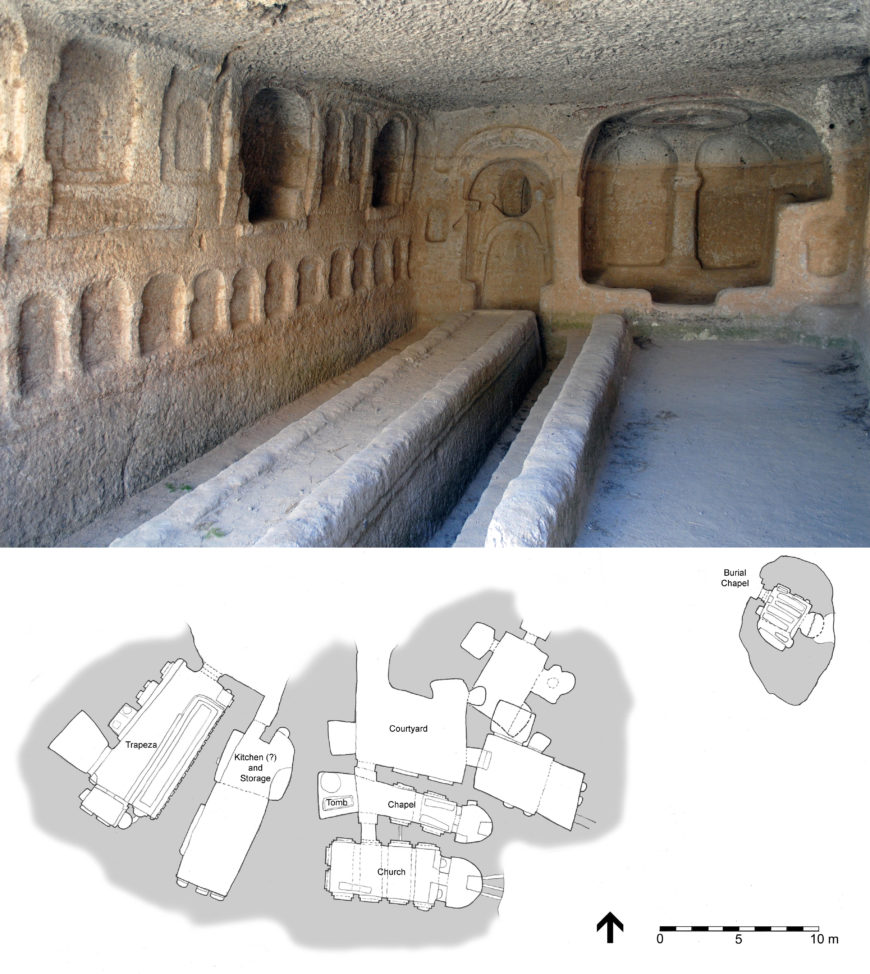

El monaquismo comenzó a jugar un papel cada vez más importante en la sociedad, pero desde la perspectiva de la arquitectura, los primeros monasterios carecían de planeación sistemática y dependían de condiciones específicas del sitio. El sistema cenobítico (monacticismo comunal) incluía viviendas, con celdas para los monjes, así como un refectorio para comedor común y una iglesia o capilla para el culto común. La evidencia se conserva en las comunidades desérticas de Egipto y Palestina. En el Monasterio Rojo de Sohag, los espacios formales están contenidos dentro de un complejo similar a una fortaleza, aunque no está claro dónde vivían realmente con o sin el recinto los monjes. En el desierto de Judea, se conservan una variedad de celdas de ermitas, cuevas simples talladas en el áspero paisaje.

Planeación Urbana

En general, el planeamiento urbano en este periodo sigue modelos romanos y helenísticos, como demuestra ampliamente la nueva ciudad de Justiniana Prima (Caracin Grad, en la Serbia moderna).

En Gerasa (en la Jordania moderna), Tesalónica y otros lugares, los planos de las ciudades existentes se reconfiguraron para dar protagonismo a las nuevas estructuras cristianas.

En Jerusalén y Atenas, puede haber habido una yuxtaposición visual intencional de la nueva catedral cristiana con el templo judío o pagano abandonado.

Si bien el Código Teodosiano legisló el cese del culto pagano, recomendó la preservación del edificio del templo y su contenido por su valor artístico. La transformación de los templos en iglesias era poco frecuente antes del siglo VI.

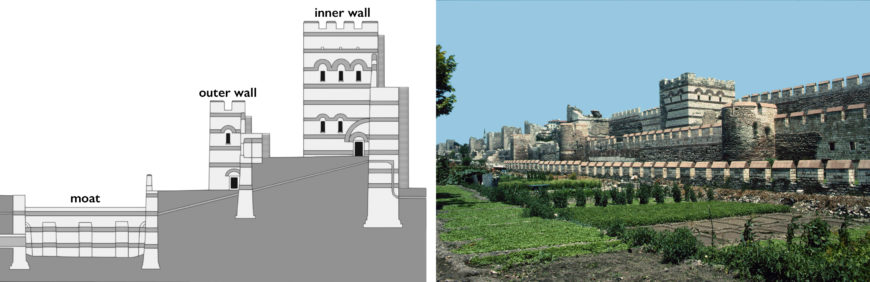

La arquitectura defensiva siguió las prácticas romanas.

Los muros de Constantinopla, añadidos por Teodosio II (412-13) se erigen como un logro singular, combinando dos líneas de muros defensivos con un foso. De igual manera, el sistema de acueductos y cisternas de Constantinopla se expandió a partir de la tecnología romana establecida para crear el sistema de agua más extenso de la Antigüedad.

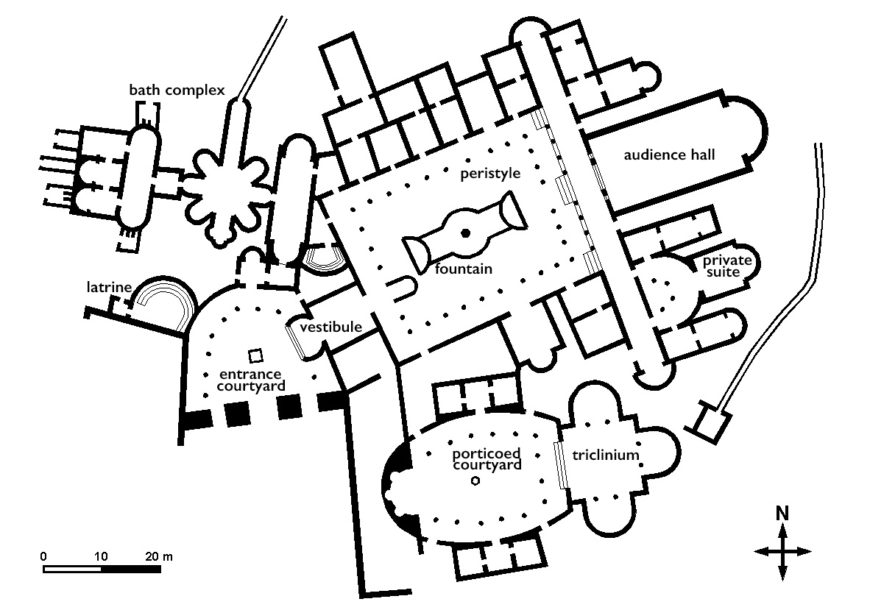

Arquitectura Doméstica

La planeación estándar continuó también en la arquitectura doméstica. Grandes casas excavadas en Asia Menor (Sardis, Éfeso), el norte de África (Cartago, Spaitla, Apollonia), Italia (Rávena, Piazza Armerina), Grecia (Atenas, Argos), y en otros lugares incluyen jardines porticados, salas de audiencias y triclinia (comedores). El Gran Palacio de Constantinopla y el llamado Palacio de Teodórico en Rávena fueron esencialmente elaboraciones o repeticiones de la villa tarromana. Quizás los cambios más significativos en la domus (casa) de la Antigüedad tardía fueron el creciente tamaño y número de espacios ceremoniales (salas de audiencias y triclinia) —como a principios del siglo IV villa en Piazza Armerina (en Sicilia )— y la incorporación de capillas al ambiente doméstico —como en el Palacio del Dux en Apolonia (en la Libia moderna). Este último fenómeno es indicativo de la creciente importancia del culto privado y fue motivo de creciente preocupación en la legislación eclesiástica. Con importantes cambios económicos y sociales, sin embargo, al término del periodo en discusión, la domus desapareció.

Siguiente: leer sobre arquitectura innovadora en la era de Justiniano

Recursos adicionales

Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)

Mujer con Pergamino

por DR. EVAN FREEMAN y DR. ANNE MCCLANAN

Video\(\PageIndex{3}\): Evan y Anne discuten Retrato de mármol Busto de una mujer con pergamino, finales del siglo IV a principios del siglo V C.E., mármol pentélico, 53 x 27.5 x 22.2 cm (El Museo Metropolitano de Arte, La colección de claustros)

Recursos adicionales:

Mosaico bizantino de una personificación, Ktisis

por DR. EVAN FREEMAN y DR. ANNE MCCLANAN

Video\(\PageIndex{4}\): Evan y Anne discuten Fragmento de un mosaico de piso con una personificación de Ktisis, ca. 500—550 C.E. (con restauración moderna), mármol y vidrio, 151.1 x 199.7 x 2.5 cm (El Museo Metropolitano de Arte)

Recursos adicionales:

Arquitectura innovadora en la era de Justiniano

Periodos de la historia bizantina

Bizantino temprano (incluyendo la iconoclasia) c. 330 — 843

Bizantino Medio c. 843 — 1204

La Cuarta Cruzada y el Imperio Latino 1204 — 1261

Bizantino tardío 1261 — 1453

Post-Bizantino después de 1453

Nuevas tendencias

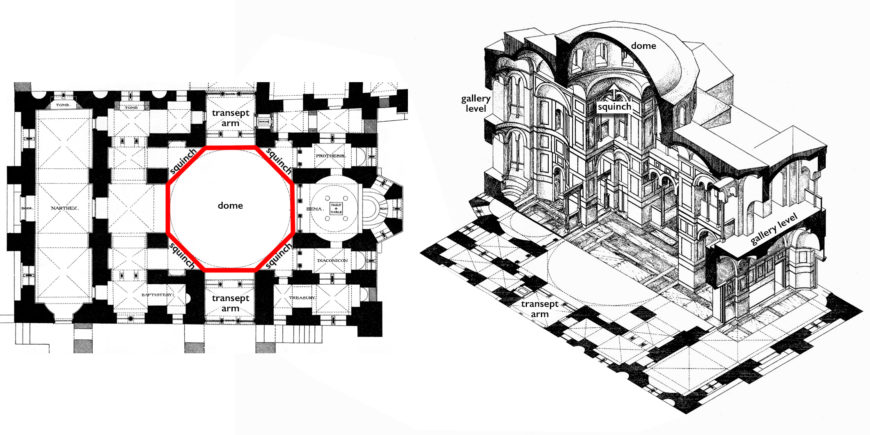

Si bien se continuaron construyendo basílicas estandarizadas de la iglesia, a finales del siglo V, surgen dos tendencias importantes en la arquitectura eclesiástica: el plano centralizado, en el que se introduce un eje longitudinal, y el plano longitudinal, en el que se introduce un elemento centralizador.

El primer tipo puede estar representado por la iglesia en ruinas de los Theotokos en el monte. Gerizim (en el Israel moderno), c. 484, que cuenta con una bahía santuario desarrollada que se proyecta más allá de un octágono con capillas radiantes; la segunda por la llamada Basílica abovedada en Meriamlik (en la costa sur de Turquía), c. 471-94, que superpuso una cúpula sobre una nave basilicana estándar (vista plan). Ambos pueden atribuirse al mecenazgo del emperador Zenón.

El reinado de Justiniano

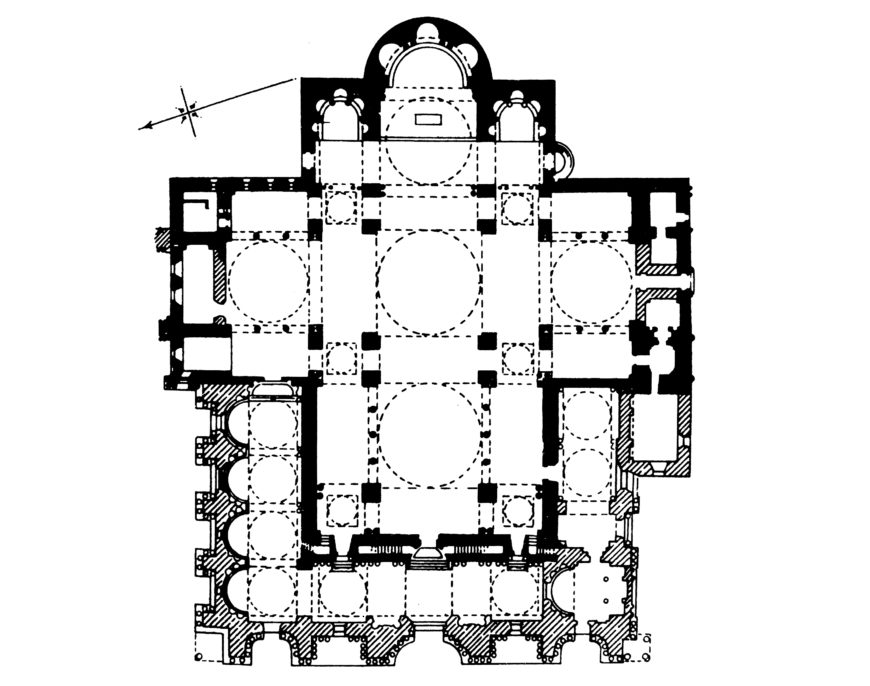

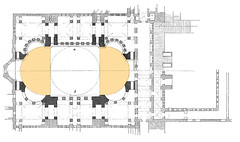

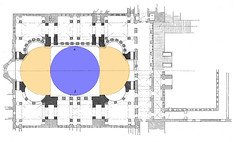

Ambas tendencias se desarrollan aún más durante el reinado de Justiniano (reinó 527 a 565). HH. Sergios y Bakchos en Constantinopla, terminados antes del 536, y S. Vitale en Rávena, terminados c. 546/48, por ejemplo, son octágonos de doble cáscara (ver plano de San Vitale) de creciente sofisticación geométrica, con cúpulas de mampostería que cubren su centro espacios, quizás originalmente combinados con techos de madera para los pasillos laterales y galerías.

Santa Sofía, Constantinopla

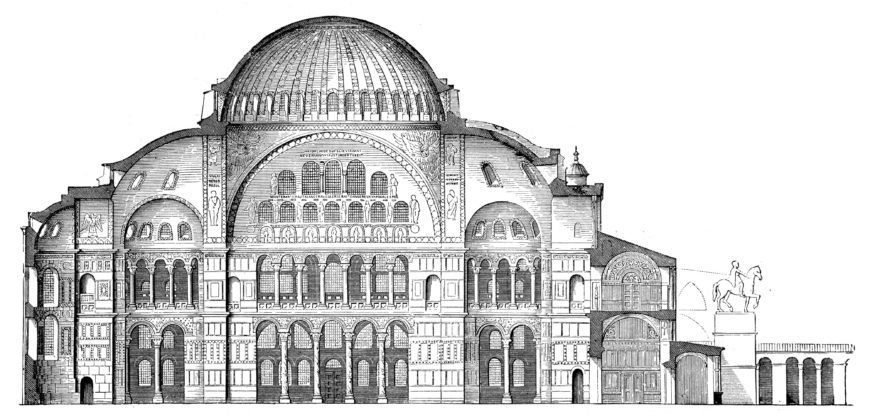

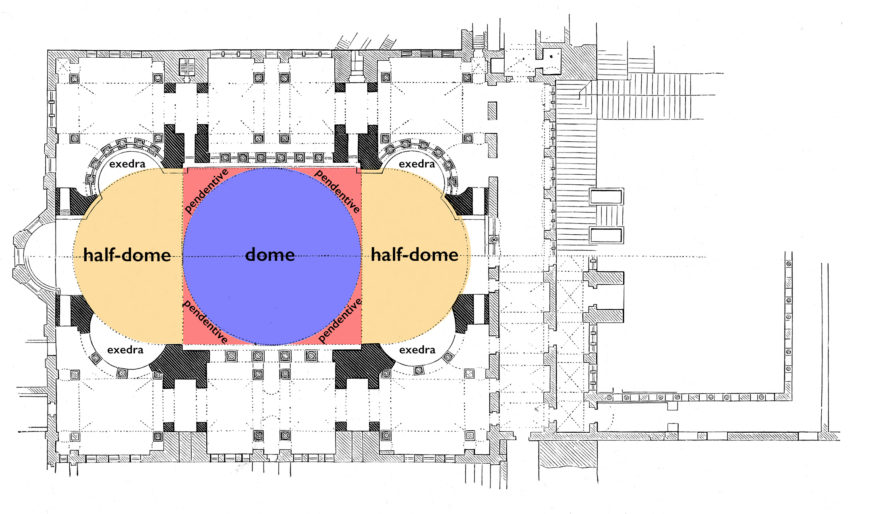

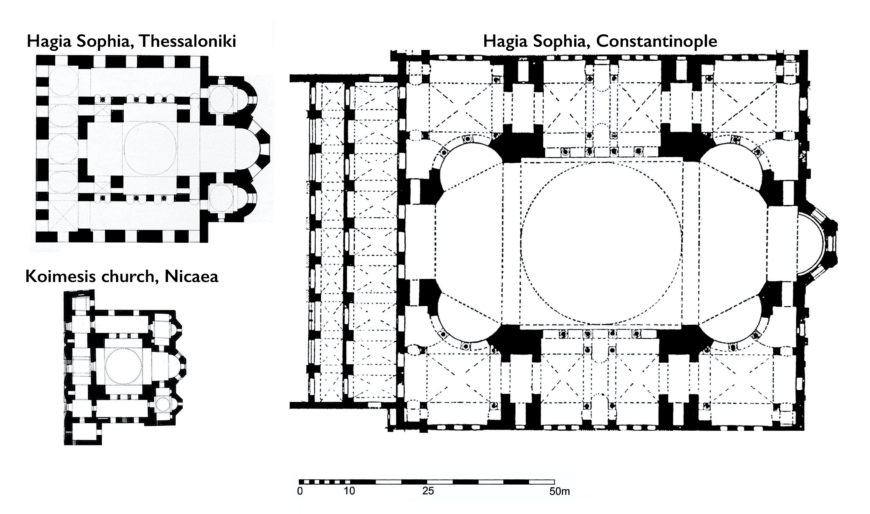

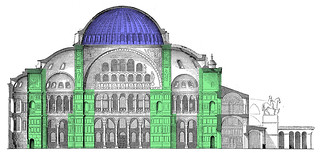

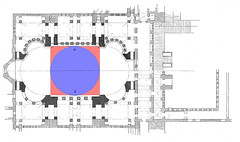

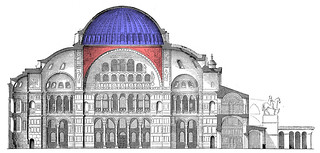

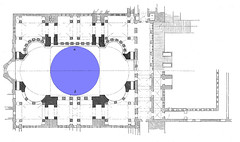

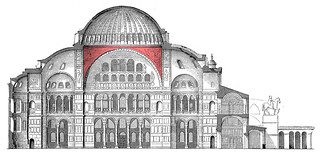

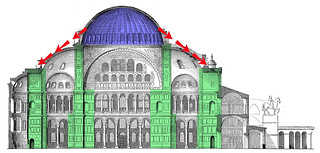

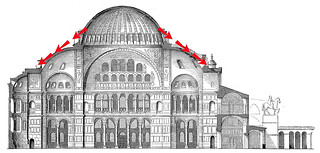

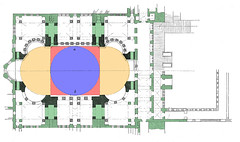

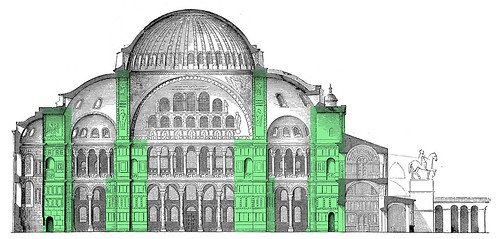

Varias basílicas monumentales de la época incluyeron cúpulas y bóvedas en todas partes, sobre todo en Santa Sofía, construidas 532-37 por los mechanikoi Anthemios e Isidoros, que combina elementos del plan central y la basílica a una escala sin precedentes.

Su diseño único se centró en una atrevida cúpula central de poco más de 100 pies de diámetro, elevada por encima de las pechinas, y arriostrada hacia el este y el oeste por medias cúpulas. Los pasillos y galerías se proyectan mediante columnatas (filas de columnas), con exedrae (rebajes semicirculares) en las esquinas. Siguiendo las tendencias innovadoras de la arquitectura romana tardía, el sistema estructural concentra las cargas en puntos críticos, abriendo los muros con grandes ventanales.

Con relucientes revestimientos de mármol en todas las superficies planas y más de siete acres de mosaico dorado en las bóvedas, el efecto fue mágico, ya sea a la luz del día o a la luz de las velas, con la cúpula pareciendo flotar en lo alto sin medios de apoyo discernibles; en consecuencia, Procopios escribe que la impresión interior era” del todo aterrador”.

H. Eirene, Constantinopla

Relacionadas con H. Sophia se encuentran las basílicas abovedadas de H. Eirene en Constantinopla, iniciadas en 532, y arruinadas la Basílica 'B' en Filipos (Grecia), construida antes del 540, cada una con elementos distintivos a su diseño. La característica común en los tres edificios era una nave alargada, parcialmente cubierta por una cúpula sobre las pechinas, pero carente de un refuerzo lateral necesario. Los tres edificios sufrieron colapso parcial o completo en sismos posteriores. Lea sobre el rediseño de H. Eirene tras su colapso.

La nueva cúpula de Santa Sofía

En H. Sophia, los relatos textuales sugieren que la primera cúpula, que cayó en 557, era una cúpula pendentiva estructuralmente atrevida, poco profunda, en la que la curvatura continuaba desde las pechugas, pero con un anillo de ventanas en su base.

Una cúpula hemisférica más estable sustituyó a la original —esencialmente la que hoy sobrevive, con colapsos parciales y reparaciones en los cuadrantes oeste y este en los siglos X y XIV—.

Si bien H. Polyeuktos, construido en Constantinopla por la rival de Justiniano Juliana Anicia, normalmente se reconstruye como una basílica abovedada —y así se sugiere ser la precursora de H. Sophia, era poco probable que fuera abovedada, aunque sin duda fue su predecesora en generosidad.

Iglesias de cinco cúpulas

La unidad espacial formada por la cúpula sobre las pechinas también podría ser utilizada como módulo de diseño, como en la reconstrucción por Justiniano de la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, en la que cinco cúpulas cubrían el edificio cruciforme.

Un diseño similar se empleó en la reconstrucción de la basílica de San Juan en Éfeso, terminada antes del 565, que por su nave alargada tomó un diseño de seis cúpulas.

El S. Marco de finales del siglo XI en Venecia sigue este esquema del siglo VI.

La basílica perdurable

A pesar de las innovaciones de diseño, la arquitectura tradicional continuó en el siglo VI con la basílica techada de madera continuando como el tipo de iglesia estándar.

En St. Catherine en el monte. Sinaí, construida c. 540, la iglesia conserva su techo de madera y gran parte de su decoración. El plan de tres pasillos incorporaba numerosas capillas subsidiarias que flanqueaban los pasillos.

En la catedral de Caricin Grad del siglo VI, la basílica de tres pasillos incluía un área de santuario abovedada, con el ejemplo más antiguo de pastoforia con fecha segura: capillas ábsides, conocidas como la prótesis y el diakonikon, que flanqueaban el área del altar central para formar un santuario tripartito. Esta forma tripartita que se convertiría en estándar en siglos posteriores.

El legado de Justiniano

Los tipos de iglesia del período posterior tienden a seguir en forma simplificada los grandes desarrollos de la época de Justiniano. H. Sophia en Tesaloniceo, por ejemplo, construida menos de un siglo después que su homónimo, es a la vez considerablemente más pequeña y pesada, al igual que la iglesia de Koimesis en Nicea.

Ambos corrigen los problemas básicos en el diseño estructural al incluir arcos anchos para apoyar la cúpula en los cuatro lados.

El Cáucaso

En el Cáucaso, Georgia y Armenia presencian un florecimiento de la arquitectura en el siglo VII, con numerosos, distintivos, de planeación central, edificios abovedados, construidos de escombros enfrentados a un fino sillar, aunque su relación con desarrollos arquitectónicos bizantinos aún no se ha aclarado.

La iglesia abovedada de San Hripsime en Vagarshapat tiene una cúpula que se eleva por encima de ocho soportes, ubicada dentro de un edificio rectangular.

La iglesia de la Iglesia de la Cruz en Jvari (Mtskheta) es similar, pero con sus ábsides laterales proyectándose. La iglesia tetraconca aislada de Zvartnots destaca como siguiendo modelos bizantinos, particularmente sirios.

Siguiente: leer sobre Arquitectura bizantina durante la iconoclasia

Recursos adicionales

Robert G. Ousterhout, Arquitectura medieval oriental: las tradiciones constructivas de Bizancio y tierras vecinas (Oxford: Oxford University Press, 2019)

Hagia Sophia, Estambul

Video\(\PageIndex{5}\): Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles (arquitectos), Santa Sofía, Estambul, 532-37

Un símbolo de Bizancio

La gran iglesia de la capital bizantina Constantinopla (Estambul) tomó su actual forma estructural bajo la dirección del emperador Justiniano I. La iglesia fue dedicada en 537, en medio de una gran ceremonia y el orgullo del emperador (quien a veces se decía que había visto el edificio terminado en un sueño). Las atrevidas hazañas de ingeniería del edificio son bien conocidas. Numerosos viajeros medievales alaban el tamaño y el embellecimiento de la iglesia. Abundan los cuentos de milagros asociados a la iglesia. Santa Sofía es el símbolo de Bizancio de la misma manera que el Partenón encarna la Grecia clásica o la Torre Eiffel tipifica París.

Cada una de esas estructuras expresa valores y creencias: proporción perfecta, confianza industrial, una espiritualidad única. Por impresión general y atención al detalle, los constructores de Santa Sofía dejaron al mundo un edificio místico. El tejido del edificio niega que pueda soportar solo su construcción. El ser de Santa Sofía parece gritar por una explicación de otro mundo de por qué se destaca porque mucho dentro del edificio parece desmaterializado, impresión que debió haber sido muy real en la percepción de los fieles medievales. La desmaterialización puede verse en un detalle tan pequeño como un capital de columna o en la característica dominante del edificio, su cúpula.

Empecemos con una mirada a un capital de columna

El capital es un derivado del orden jónico clásico a través de las variaciones del capital compuesto romano y la invención bizantina. Las volutas encogidas aparecen en las esquinas detallando decorativos recorre el circuito de regiones más bajas de la capital. El capital de la columna hace un trabajo importante, proporcionando la transición de lo que soporta a la columna redonda debajo. Lo que vemos aquí es una decoración que hace que el capital parezca ligero, incluso insustancial. El conjunto aparece más como trabajo de filigrana que como piedra robusta capaz de soportar un peso enorme a la columna.

Compara la capital de Hagia Sophia con una capital jónica griega clásica, esta del griego Erectheum en la Acrópolis, Atenas. El capital cuenta con abundante decoración pero el tratamiento no disminuye el trabajo que realiza la capital. Las líneas entre las dos espirales se hunden, sugiriendo el peso llevado mientras que las espirales parecen mostrar una energía reprimida que empuja al capital hacia arriba para encontrarse con el entablamento, el peso que sostiene. La capital es un miembro trabajador y su diseño expresa el trabajo de una manera elegante.

La relación entre ambos es similar a la evolución de lo antiguo a lo medieval visto en los mosaicos de San Vitale. Un fragmento de capital en los terrenos de Santa Sofía ilustra la técnica de tallado. La piedra está profundamente perforada, creando sombras detrás de la decoración vegetativa. La superficie capital aparece delgada. El capital contradice su tarea más que expresarla.

Esta profunda talla aparece a lo largo de los capiteles, las enjuelas y los entablamientos de Santa Sofía. En todas partes miramos piedra negando visualmente su capacidad para hacer el trabajo que debe hacer. El punto importante es que la decoración sugiere que algo más que la técnica de construcción sonora debe estar trabajando para sostener el edificio.

Una cúpula dorada suspendida del cielo

Sabemos que los fieles atribuyeron el éxito estructural de Santa Sofía a la intervención divina. Nada es más ilustrativo de la actitud que descripciones de la cúpula de Santa Sofía. Procopius, biógrafo del emperador Justiniano y autor de un libro sobre los edificios de Justiniano es el primero en afirmar que la cúpula se cernía sobre el edificio por intervención divina.

“... la enorme cúpula esférica [hace] que la estructura sea excepcionalmente hermosa. Sin embargo, parece no descansar sobre mampostería sólida, sino cubrir el espacio con su cúpula dorada suspendida del Cielo”. (de “The Buildings” de Procopius, Loeb Classical Library, 1940, en línea en el proyecto Penélope de la Universidad de Chicago)

La descripción pasó a formar parte de la tradición de la gran iglesia y se repite una y otra vez a lo largo de los siglos. Una mirada a la base de la cúpula ayuda a explicar las descripciones.

Las ventanas en la parte inferior de la cúpula están muy espaciadas, afirmando visualmente que la base de la cúpula es insustancial y apenas toca el edificio en sí. Los planificadores de edificios hicieron más que apretar las ventanas juntas, también alinearon las jambas o lados de las ventanas con mosaico dorado. A medida que la luz golpea el oro rebota alrededor de las aberturas y se come la estructura y deja espacio para que la imaginación vea una cúpula flotante.

Sería difícil no aceptar el tejido como construido conscientemente para presentar un edificio que se desmaterializa por la expectativa constructiva común. La percepción supera a la explicación clínica. Para los fieles de Constantinopla y sus visitantes, el edificio utilizó la intervención divina para hacer lo que de otra manera parecería imposible. La percepción aporta su propia explicación: la cúpula está suspendida del cielo por una cadena invisible.

¿Asesoría de un ángel?

Una vieja historia sobre Santa Sofía, una historia que desciende en varias versiones, es una explicación puntiaguda del milagro de la iglesia. Así va la historia: Un joven estaba entre los artesanos que realizaban la construcción. Al darse cuenta de un problema con continuar el trabajo, la tripulación abandonó la iglesia para buscar ayuda (algunas versiones dicen que buscaron ayuda del Palacio Imperial). El joven quedó para resguardar las herramientas mientras los obreros estaban fuera. Una figura apareció dentro del edificio y le dijo al niño la solución al problema y le dijo al niño que fuera a los obreros con la solución. Tranquilizando al niño que él, la figura, se quedaría y custodiaría las herramientas hasta que el niño regresara, el chico partió. La solución que entregó el niño fue tan ingeniosa que los solucionadores de problemas reunidos se dieron cuenta de que la misteriosa figura no era un hombre común sino una presencia divina, probablemente un ángel. El niño fue enviado lejos y nunca se le permitió regresar a la capital. Así la presencia divina tuvo que permanecer dentro de la gran iglesia en virtud de su promesa y presumiblemente sigue ahí. Cualquier duda sobre la firmeza de Santa Sofía difícilmente podría pararse ante el hecho de que un guardián divino vigila la iglesia. *

Daños y reparaciones

Santa Sofía se sienta a horcajadas sobre una falla sísmica. El edificio fue severamente dañado por tres sismos durante su historia temprana. Se requirieron reparaciones extensas. A pesar de las reparaciones, se supone que la ciudad vio la supervivencia de la iglesia, entre escombros de la ciudad, como otro indicio más de la tutela divina de la iglesia.

La reparación y restauración extensas están en curso en el período moderno. Probablemente nos enorgullecemos de la capacidad de la ingeniería moderna para compensar la atrevida técnica de construcción del siglo VI. Ambas edades tienen sus sistemas de creencias y estamos comprensiblemente seguros de la rectitud de nuestro enfoque moderno para cuidar el gran monumento. Pero también debemos saber que seríamos menores si no contempláramos con cierta admiración el sistema estructural de creencias de la Era Bizantina.

* Helen C. Evans, Ph.D., “Bizancio revisitado: Los mosaicos de Santa Sofía en el siglo XX”, Cuarta Conferencia Anual de Pallas (Universidad de Michigan, 2006).

Esquema histórico: Isidoro y Antemio reemplazaron la iglesia original del siglo IV encargada por el emperador Constantino y una estructura del siglo V que fue destruida durante la revuelta Nika del 532. La actual Santa Sofía o la Iglesia de la Santa Sabiduría se convirtió en mezquita en 1453 tras la conquista de Constantinopla por los otomanos bajo el sultán Mehmed II. En 1934, Atatürk, fundador de la Turquía moderna, convirtió la mezquita en museo.

Recursos adicionales:

Santa Sofía en Heilbrunn del Museo Metropolitano de Arte Cronología de la historia del arte

Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:

Sant'Apollinare in Classe, Rávena (Italia)

por Dr. Steven Zucker y Dr. Beth HARRIS

Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:

San Vitale y el mosaico de Justiniano

por DR. ALLEN FARBER

Video\(\PageIndex{7}\): San Vitale, iniciado c. 526-527, consagrado 547, Rávena (Italia)

San Vitale es uno de los ejemplos supervivientes más importantes de la arquitectura bizantina y el trabajo en mosaico. Se inició en 526 o 527 bajo el dominio ostrogótico. Fue consagrada en 547 y concluida poco después.

Una de las imágenes más famosas de la autoridad política de la Edad Media es el mosaico del emperador Justiniano y su corte en el santuario de la iglesia de San Vitale en Rávena, Italia. Esta imagen es una parte integral de un programa de mosaicos mucho más grande en el presbiterio (el espacio alrededor del altar).

Un tema importante de este programa mosaico es la autoridad del emperador en el plan cristiano de la historia.

El programa mosaico también se puede ver para dar testimonio visual a las dos grandes ambiciones del reinado de Justiniano: como heredero de la tradición de los emperadores romanos, Justiniano buscó restaurar los límites territoriales del Imperio. Como emperador cristiano, se veía a sí mismo como el defensor de la fe. Como tal era su deber establecer uniformidad religiosa o ortodoxia en todo el Imperio.

Quién es quién en el mosaico y lo que llevan

En el presbiterio mosaico Justiniano se plantea frontalmente en el centro. Está halado y lleva una corona y una túnica imperial morada. Está flanqueado por miembros del clero a su izquierda con la figura más destacada el obispo Maximiano de Rávena siendo etiquetado con una inscripción. A la derecha de Justiniano aparecen miembros de la administración imperial identificados por la franja púrpura, y en el extremo izquierdo del mosaico aparece un grupo de soldados.

Este mosaico establece así la posición central del emperador entre el poder de la iglesia y el poder de la administración imperial y militar. Al igual que los emperadores romanos del pasado, Justiniano tiene autoridad religiosa, administrativa y militar.

El clero y justiniano llevan en secuencia de derecha a izquierda un incensario, el libro del evangelio, la cruz, y el cuenco para el pan de la Eucaristía. Esto identifica al mosaico como la llamada Entrada Pequeña que marca el inicio de la liturgia bizantina de la Eucaristía.

El gesto de Justiniano de llevar el cuenco con el pan de la Eucaristía puede verse como un acto de homenaje al Rey Verdadero que aparece en el mosaico del ábside adyacente (imagen izquierda).

Cristo, vestido de púrpura imperial y sentado sobre un orbe que significa dominio universal, ofrece la corona del martirio a San Vital, pero el mismo gesto puede verse como ofrecer la corona a Justiniano en el mosaico de abajo. Justiniano es así el vice-regente de Cristo en la tierra, y su ejército es en realidad el ejército de Cristo como lo indica el Chi-Rho en el escudo.

¿Quién está al frente?

Un examen más detenido del mosaico justiniano revela una ambigüedad en el posicionamiento de las figuras de Justiniano y del obispo Maximiano. La superposición sugiere que Justiniano es la figura más cercana al espectador, pero cuando se considera el posicionamiento de las figuras en el plano de la imagen, es evidente que los pies de Maximianus están más bajos en el plano de la imagen lo que sugiere que está más cerca del espectador. Esto puede verse tal vez como un indicio de la tensión entre la autoridad del Emperador y la iglesia.

Recursos adicionales:

Vista 360 del ábside (Universidad de Columbia)

Vista 360 desde la nave (Universidad de Columbia)

Nazanin Hedayat Munroe, Estilos de Vestir en los Mosaicos de San Vitale

Sarah E. Bassett, estilo y significado en los paneles imperiales en San Vitale

Mosaicos de San Vitale en Rávena por el Dr. Allen Farber

Bizancio en la Cronología de la Historia del Arte del Museo Metropolitano de Arte

Panorama de 360 grados del ábside de San Vitale de la Universidad de Columbia

Imágenes Smarthistory para la enseñanza y el aprendizaje:

Arte y arquitectura del Monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí

Un monasterio construido en tierra sagrada

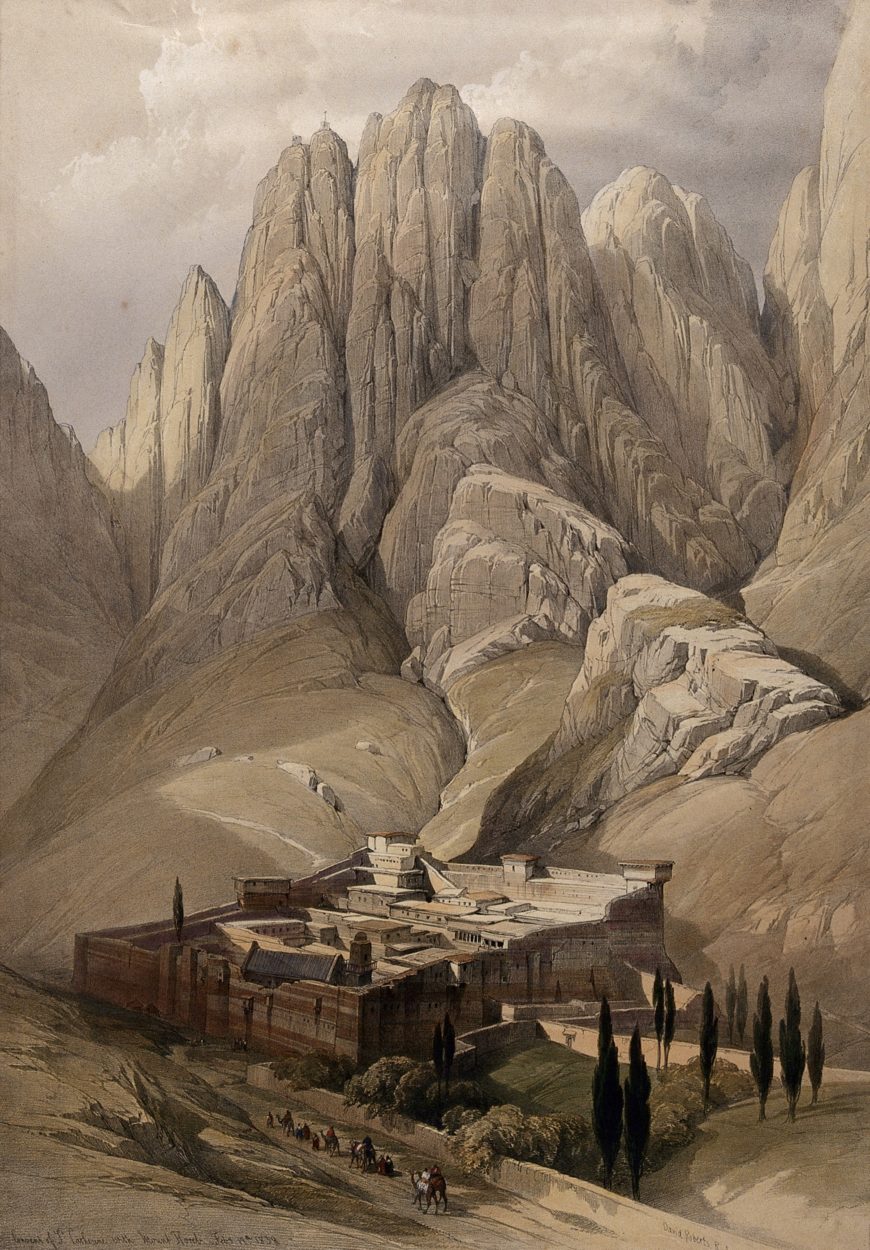

El Monasterio de Santa Catalina es el monasterio ortodoxo oriental activo más antiguo del mundo, conocido por sus extraordinarias colecciones de arte bizantino.

La ubicación del monasterio es significativa para el cristianismo, el judaísmo y el islam, porque la tradición lo identifica como el lugar de la zarza ardiente, un acontecimiento bíblico importante donde Moisés encontró a Dios:

Moisés guardaba el rebaño de su suegro Jethro, sacerdote de Madián; llevó su rebaño más allá del desierto, y vino a Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego de un arbusto; miró, y la zarza estaba ardiendo, sin embargo, no se consumía. Entonces Moisés dijo: “Debo apartarme y mirar esta gran vista, y ver por qué no se quema la zarza”. Cuando el Señor vio que se había apartado para ver, Dios le llamó de la zarza: “¡Moisés, Moisés!” Y él dijo: “Aquí estoy”. Entonces dijo: “¡No te acerques más! Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar sobre el que estás parado es tierra santa”. Dijo además: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. Y Moisés escondió su rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios.

El episodio está representado en varias obras de arte de la colección del monasterio, entre ellas un icono de principios del siglo XIII hecho de témpera y oro sobre madera. Esta imagen representa el momento en que Dios le habló a Moisés: “¡No te acerques más! Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar sobre el que estás parado es tierra santa” (Éxodo 3:5, NRSV).

El Monasterio de Santa Catalina fue fundado entre 548 y 565 C.E., en los últimos años del reinado del emperador bizantino Justiniano, parte de un programa de construcción masiva que había iniciado en todo el imperio.

La basílica

Los muros exteriores del monasterio y la iglesia principal, que los peregrinos aún pueden ver hoy en día, sobreviven en gran medida de la fase original de construcción del siglo VI. Algunos elementos llegaron más tarde (por ejemplo, el campanario se agregó en el siglo XIX).

Mosaico de transfiguración

La iglesia sigue el patrón de una basílica, teniendo un plano rectangular (leer más sobre iglesias basílica). Los monjes han adorado desde hace 1,400 años dentro de esta iglesia.

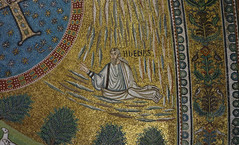

Las columnas enmarcan la nave central y sobre el altar hay un mosaico de ábside recientemente restaurado que podría insinuar el nombre original del edificio. El mosaico representa un momento en el Nuevo Testamento cristiano llamado la “Transfiguración”, en el que Cristo aparece transformado por la luz radiante, acontecimiento atestiguado por tres de sus apóstoles. La escena está ambientada contra un fondo dorado resplandeciente. Cuando el monasterio se construyó por primera vez podría haberse dedicado a la Transfiguración, que en la creencia cristiana es como la Zarza Ardiente en que es un momento en el que Dios se reveló a la humanidad.

Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a una montaña alta, por sí mismos. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro brillaba como el sol, y sus ropas se volvieron blancas deslumbrantes. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, platicando con él... Mientras aún hablaba, de pronto una nube brillante los eclipsó, y desde la nube una voz decía: “Este es mi Hijo, el Amado; con él estoy muy complacido; ¡escúchalo!” Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron al suelo y fueron vencidos por el miedo.

Renombrar

Posteriormente, en el siglo IX, cuando se descubrió el cuerpo de la venerada egipcia Santa Catalina de Alejandría, se le dio al monasterio el nombre que ha conservado hasta hoy.

Iconos e iconoclasia

Durante el período iconoclástico de los siglos VIII al IX, el Imperio Bizantino, y particularmente su capital, Constantinopla (Estambul moderna), se convulsionó con la cuestión de si las imágenes religiosas con figuras humanas (llamadas “íconos”) eran apropiadas, o si tales imágenes eran en efecto ídolos, similares a las estatuas de dioses en la antigua Grecia y Roma. Es decir, ¿los fieles oraban a través de íconos a la figura sagrada representada, o rezaban a la imagen física misma? Los iconoclastas (los que se oponían a las imágenes) intentaron prohibir los íconos y según se informa incluso destruyeron algunos.

Pero para la época de la controversia iconoclasta, la península del Sinaí, donde se encuentra el Monasterio de Santa Catalina, estaba bajo control islámico más que bizantino, permitiendo que los íconos del monasterio escaparan de la iconoclasia. Otros factores, como la ubicación aislada del monasterio, las fortificaciones, la ocupación continua por los monjes, así como el clima seco de la región, probablemente contribuyeron a la preservación de los íconos en el Sinaí.

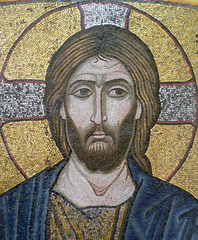

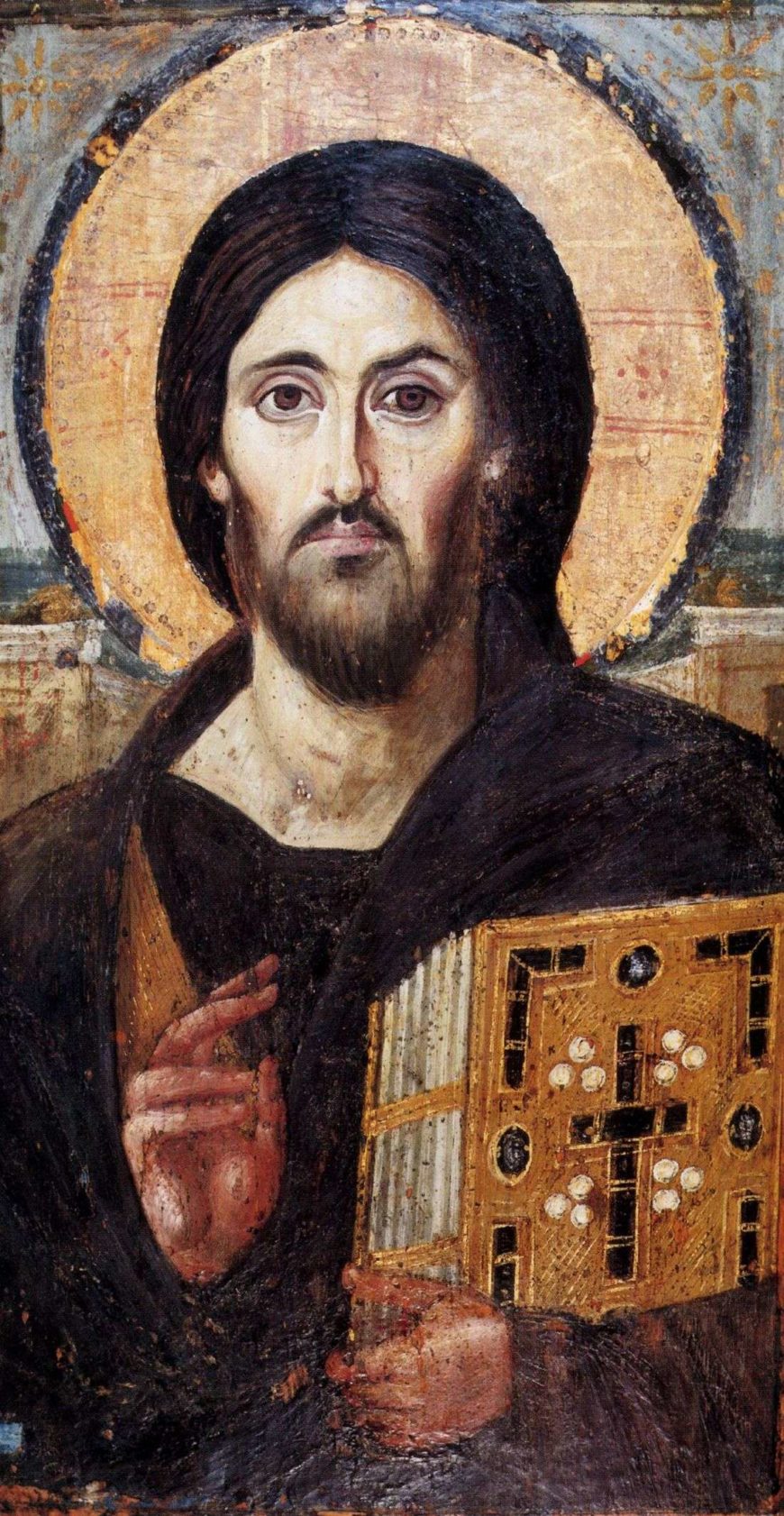

Iconos bizantinos tempranos

El icono del siglo VI de Cristo Bendiciendo—o Cristo “Pantocrator” (todo gobernante), como se conocería más tarde esta imagen— fue pintado con encáustica que permitió al artista crear un vívido sentido del naturalismo. Este icono fue pintado por un artista altamente calificado, y por lo tanto podría haber sido hecho en la ciudad capital de Constantinopla.

Cristo levanta su mano derecha para dar una bendición. Su otra mano sostiene un elaborado manuscrito, que probablemente toma la forma de un libro evangélico contemporáneo, enfatizando la identidad de Cristo como la “Palabra” encarnada de Dios. Esta versión barbuda y madura de Cristo —solo una de varias formas en que Cristo aparece en el arte antes del iconoclasm— se basa en tradiciones precristianas de renderizar otras divinidades masculinas como Júpiter.

El Monasterio de Santa Catalina conserva una serie de raros iconos bizantinos tempranos como este.

Lee sobre otro icono bizantino temprano en Saint Catherine.

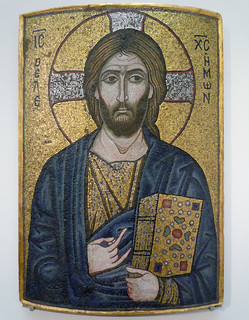

Iconos bizantinos medios

Después de la iconoclasia, tal vez para evitar acusaciones de idolatría, los íconos bizantinos se volvieron menos naturalistas. Compara este icono bizantino medio de la Escalera Celestial con el icono bizantino temprano de Cristo. Observe, por ejemplo, el etéreo fondo plano dorado en el icono de la Escalera que reemplaza el paisaje que se insinúa detrás del halo en el Cristo “Pantocrator” del siglo VI.

La Escalera Celestial

Este icono de la Escalera Celestial fue realizado en el monasterio de Santa Catalina a finales del siglo XII, e ilustra el proceso de ascenso espiritual emprendido por los monásticos. El icono se basa en un texto espiritual del mismo nombre, escrito por un monje llamado San Juan de la Escalera, quien vivió c. 579—649 y era miembro del Monasterio de Santa Catalina. En su escritura, Juan advierte a sus compañeros monjes sobre las tentaciones de la vida monástica; en el icono de la Escalera, el artista representa estas tentaciones como demonios elegantemente siluetados que intentan sacar a los monjes de la escalera mientras suben hacia Cristo en la esquina superior derecha.

Santa Teodosia

Este icono del siglo XIII representa a Santa Teodosia y es uno de los cinco iconos de Santa Catalina que representan al mismo santo. Claramente, el culto de Santa Teodosia era popular en el Sinaí como lo fue en otras partes del mundo bizantino.

En esta imagen, Teodosia viste el sombrío vestido de una monja. Si bien se debate su estatus histórico (puede haber sido legendaria más que una figura histórica real), a los fieles cristianos representa los desafíos que enfrentó durante la iconoclasia, cuando supuestamente murió defendiendo a un famoso icono de Cristo en Constantinopla. La cruz que sostiene representa su martirio. También fue famosa a finales del período bizantino por los milagros curativos que se le atribuyen, mejorando aún más su atractivo para los fieles.

Monasterio de Santa Catalina hoy

La biblioteca de este monasterio centenario alberga muchos manuscritos medievales importantes en diversos idiomas como el griego, el árabe y el siríaco. Sigue atrayendo a peregrinos de todo el mundo; algunos de los monjes actuales que ahora están en residencia provienen de tierras exóticas como Texas.

Recursos adicionales